Concevez une installation éphémère, placée en extérieur, que le spectateur devra investir pour contempler autrement le paysage qui l’entoure.

#installation #in situ #espace #point de vue #dispositif

En quoi une installation in situ, investie par le spectateur, peut-elle amener à reconsidérer la perception du paysage ?

Vous proposerez une façon de susciter une nouvelle approche, une nouvelle contemplation de l’espace extérieur donné, en sollicitant la présence active du spectateur.

À titre de documentation, vous réaliserez une captation vidéographique du dispositif de l’installation.

Méthodologie

- Concevoir le projet du dispositif (: formes traditionnelles, objets manipulables, installation, etc.) : croquis, dessins, photomontage, prototype, mise en scène du dispositif qui oblige le spectateur à investir le paysage.

- Justifier des choix plastiques : matériaux, formes, dispositifs sensoriels, type de parcours ou d’expérience du spectateur (contemplation, immersion, participation, etc.).

- Documenter la réalisation (croquis, vidéos, recherches d’artistes référents, notes d’intention) dans l’optique d’une médiation.

- Écrire un court texte dans lequel vous décrirez, analyserez (pour faire émerger du sens) une œuvre du corpus et vous la mettrez en lien avec votre propre réalisation : éléments plastiques ou questionnements plastiques comme par exemple la sollicitation du spectateur, la prise en compte de l’espace, la modalités du dispositif de présentation, l’utilisation des matériaux…

Objectifs pédagogiques

Les objectifs de la séquence sont d’amener les élèves à :

- questionner la place du spectateur : son déplacement, son immersion ou l’adoption d’un point de vue spécifique

- créer une œuvre permettant une nouvelle perception d’un espace extérieur et quotidien

- travailler la communication de ce dispositif, s’assurer de la dimension artistique de ce dispositif.

Évaluation

L’évaluation portera sur :

- la maîtrise du travail préparatoire dans le carnet

- la cohérence et la pertinence des choix (plastiques, iconiques, sémantiques, symboliques) au regard du projet d’installation in situ

- la pertinence des références convoquées et des éléments de médiation.

Axes de travail et questions abordées

Le lieu et l’espace

- Comment une installation peut-elle transformer un lieu familier en un espace à redécouvrir ?

- Dans quelle limite une œuvre doit-elle s’effacer dans son environnement ou, au contraire, s’y opposer pour mieux révéler l’espace de présentation ?

- Le dispositif crée-t-il un effet de cadre qui isole une partie du paysage ou au contraire une ouverture sur l’infini ? Révèle-t-il, détourne-t-il ou dissimule-t-il certaines parties de l’environnement ?

- Quelle est la limite entre l’œuvre et le lieu (fusion, contraste, effacement) ? Où s’arrête l’œuvre ? Où commence l’espace extérieur à contempler ?

- En quoi l’installation crée-t-elle l’expérience sensible recherchée ?

Le spectateur comme acteur

- Que se passe-t-il quand le spectateur ne se contente plus de regarder, mais doit « investir » le dispositif ?

- Le parcours du spectateur doit-il être imposé, guidé ou libre ?

- L’œuvre a-t-elle besoin du spectateur pour exister pleinement ?

- Comment inciter le spectateur à devenir acteur plutôt que de contempler l’œuvre à distance ?

- Quelle importance donner à la notion de parcours, de déplacement, de participation ?

La perception et les sens

- Comment modifier la manière habituelle de regarder un paysage : par la lumière, le son, la mise en mouvement, le cadrage ? L’installation agit-elle comme un « appareil à voir » ou une « médiation poétique » ?

- Quels dispositifs (cadres, filtres, jeux de lumière, miroirs, sons, textures…) permettent de modifier ou d’intensifier la perception ?

- Le dispositif peut-il inviter le spectateur à utiliser d’autres sens que la vue pour contempler le paysage ?

- L’œuvre peut-elle révéler l’invisible (les flux, le vent, les bruits, la mémoire du lieu) ? Peut-elle solliciter d’autres sens que la vue (ouïe, toucher, odorat) pour enrichir l’expérience ?

La temporalité de l’expérience

- Le dispositif doit-il être pensé comme quelque chose de durable ou d’éphémère ?

- Comment l’installation évolue-t-elle selon l’heure du jour, la météo, la présence ou l’absence des spectateurs ?

- L’œuvre est-elle une expérience unique ou reproductible ailleurs ?

- Quelle valeur artistique donner à une œuvre qui disparaît ou se modifie avec son environnement ?

- Quelle valeur artistique donner à une œuvre éphémère ?

Question du cadre et du contexte

- Où s’arrête l’œuvre ? Où commence l’espace extérieur à contempler ?

- Quelle est la présence matérielle/immatérielle de l’œuvre dans l’espace qui nous entoure ?

- Comment le dispositif dialogue-t-il avec le contexte — naturel, urbain, historique ou social ?

- Jusqu’où l’artiste peut-il transformer un espace réel ?

- L’installation est-elle un filtre, un miroir, une métaphore ou une critique de l’environnement ?

- En quoi l’œuvre devient-elle un moyen de questionner notre rapport à l’environnement extérieur, à la nature ou à la ville ?

Land Art (1960)

Dans les années 1960, de nombreux artistes cherchent à s’éloigner du cadre traditionnel des musées et des galeries pour intervenir directement dans le monde réel, au cœur des paysages naturels. Ce mouvement trouve un point de départ symbolique dans l’exposition Earthworks, organisée à New York en octobre 1968. Toutefois, il ne s’agit pas véritablement d’un mouvement structuré, mais plutôt d’un ensemble de pratiques portées par une génération d’artistes issus du minimalisme américain, animés par le désir de dépasser le modernisme et de renouer l’art avec la vie. Leur atelier devient alors la nature elle-même, souvent le désert, en opposition à l’espace clos de la galerie. L’essai de Robert Smithson, Sedimentation of the Mind: Earth Projects (1968) peut être considéré comme le manifeste théorique de cette démarche.

Les artistes de Land Art travaillent directement avec les éléments naturels : roches, terre, végétation, eau… Ils inscrivent leur geste dans le paysage en le modifiant, en traçant des lignes, en déplaçant des masses de terre et de roche… : ce sont les Earthworks. Le médium est donc la terre elle-même, transformée, déplacée ou recouverte, cependant, certains introduisent également des matériaux extérieurs, technologiques ou manufacturés.

La plupart de ces œuvres, souvent monumentales, voient le jour dans les grands déserts américains ou dans des sites post-industriels abandonnés. Elles s’intègrent totalement à leur environnement et instaurent un dialogue étroit avec lui, dans la continuité des recherches minimalistes sur l’espace architectural comme lieu de production et d’exposition. Dès lors, atelier et espace d’exposition ne font plus qu’un.

La dimension colossale de certaines réalisations engage le spectateur dans une expérience physique et sensorielle particulière. Confronté à ces jeux d’échelles, il perd ses repères, entre en immersion dans l’œuvre et devient explorateur autant que spectateur. Parcourant l’espace, il participe à l’œuvre, inscrit dans son espace-temps.

Parce qu’elles sont réalisées directement dans la nature, ces œuvres échappent à tout contrôle absolu. Soumises aux aléas climatiques et à l’érosion, elles se transforment avec le temps. Elles sont à la fois éphémères et durables, puisque ces changements font partie intégrante du projet artistique. Ce sont donc des œuvres in situ, indissociables du lieu où elles prennent forme, souvent éloignées et difficilement accessibles au public.

Dans ce contexte, la photographie joue un rôle essentiel. Elle rend les œuvres visibles, permet leur diffusion dans les galeries et les musées, et constitue parfois une source de financement pour les artistes. Les photos s’accompagnent fréquemment de croquis, de dessins, de textes ou de films, prolongeant ainsi l’expérience du Land Art au-delà du site lui-même.

Références artistiques possibles

Frères de LIMBOURG, Les Très Riches Heures du duc de Berry, 1413-1416, livre d’heures, Musée Condé à Chantilly. Le manuscrit contient 66 grandes miniatures et 65 petites. Elles ont contribué à façonner une image idéale du Moyen Âge dans l’imaginaire collectif. C’est particulièrement le cas des images du calendrier, les plus connues, représentant à la fois des scènes paysannes, aristocratiques et des éléments d’architectures médiévales remarquables.

GIORGIONE (1477–1510), La Tempête (ou L’Orage), 1506-1508, huile sur toile, 82 × 73 cm, Gallerie dell’Accademia, Venise, Italie. Pour la première fois dans l’histoire de la peinture occidentale, la peinture représente essentiellement un paysage où l’espace réservé aux personnages est secondaire comparé à l’espace réservé à la nature. https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Tempête_(Giorgione)

André Le NÔTRE (1613-1700), création et de l’aménagement des jardins de Versailles, 1661

Claude MONET (1840-1926), Les Nymphéas, 1914-1926, Musée de l’Orangerie, Paris. Le cycle des Nymphéas est inspiré du jardin d’eau qu’il a créé dans la propriété de sa maison de Giverny en Normandie. L’espace pictural de ces 8 panneaux est un terrain d’exploration de la couleur et de la lumière, de l’air et du mouvement. Par son format qui invite à la contemplation, il annonce les œuvres immersives du 20e siècle

Le corpus suivant fait écho au sujet par la dimension contextuelle des œuvres, souvent éphémères ou sensibles à leur environnement, et par l’implication physique ou perceptive du spectateur dans la découverte du lieu.

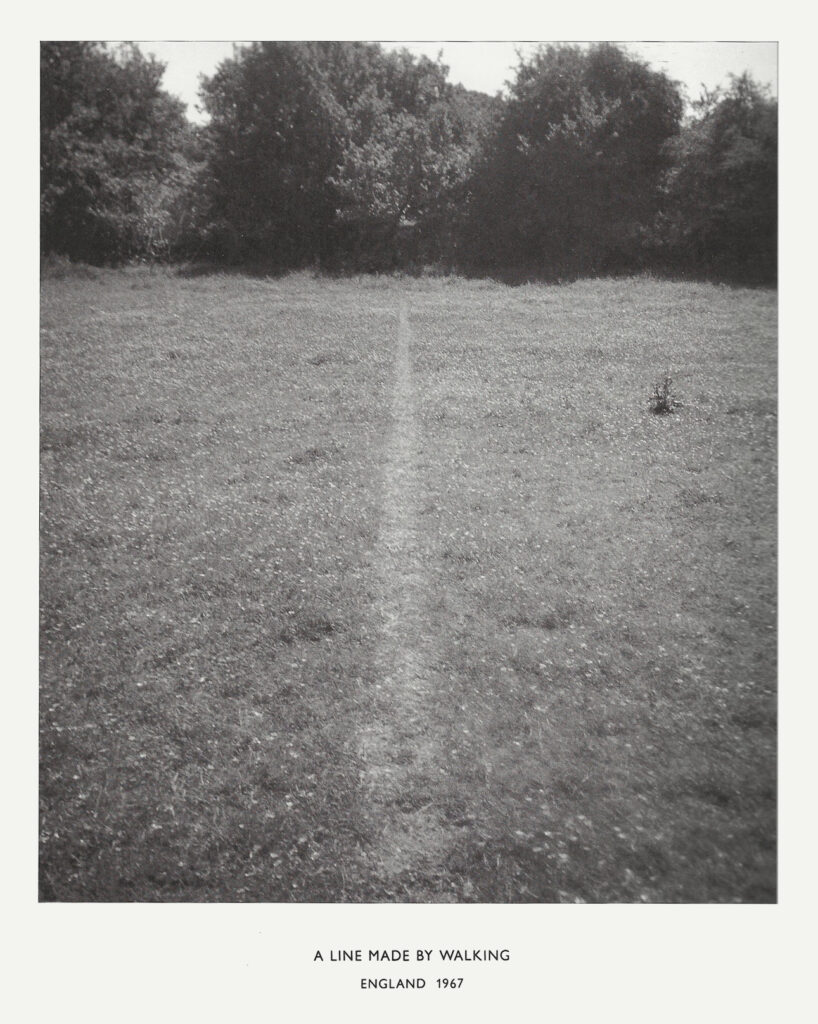

Richard LONG (1945), A line made by walking, England, 1967, photographie, épreuve à la gélatine argentique sur papier, 37,5 x 32,4 cm, Tate collection, Londres

Giuseppe PENONE (1947), Continuera a crescere tranne che in quel punto, 1968-2003, arbre, moulage d’une main en bronze, installation dans le bois de San Raffaele Cimena, Turin, Italie, Coll. de l’artiste.

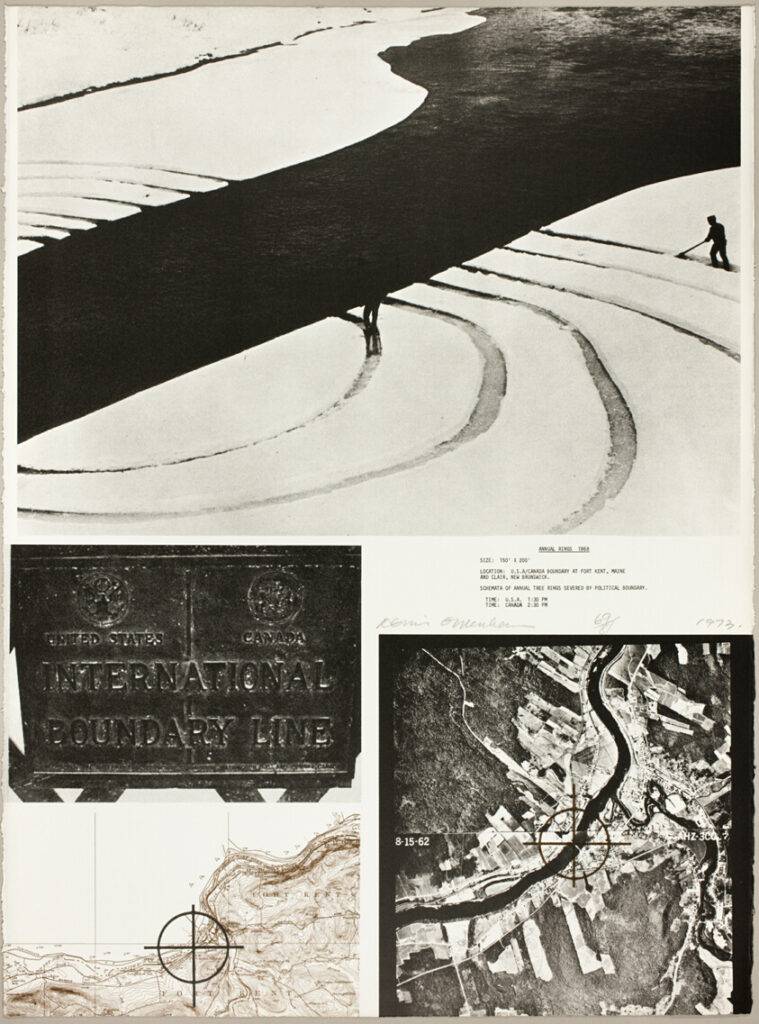

Dennis OPPENHEIM (1938-2011), Annual Rings, 1968, photographies, texte, plan topographique 76 × 56 cm, Art Institute of Chicago, États-Unis.

En 1968, Dennis Oppenheim fait partie des pionniers de l’Earth Art aux côtés de Michael Heizer, Walter De Maria ou Robert Smithson, cherchant à inscrire l’œuvre dans l’espace réel du paysage. Avec des réalisations comme Annual Rings, Oppenheim tente de renouveler le vocabulaire artistique en « activant » un lieu préexistant. Il grave ici dans la neige des lignes évoquant les cercles de croissance d’un tronc d’arbre coupé, mais transposé à une échelle monumentale. Les anneaux concentriques sont sectionnés par la rivière qui marque la frontière entre les États-Unis et le Canada, à l’endroit précis où elle coupe la limite de deux fuseaux horaires. Oppenheim lance « un dialogue avec le temps réel » en établissant ici un jeu entre le temps très lent de la croissance végétale, transposé graphiquement dans un matériau éphémère – la neige. Cette logique du transfert est encore renforcée par le choix d’un lieu symbolisant le temps conventionnel des fuseaux horaires et caractérisé par le rythme rapide de l’eau de la rivière. Cette tendance à mettre l’accent sur les frontières, qu’elles soient temporelles, spatiales ou comportementales, est une constante de l’art d’Oppenheim. C’est dans Annual Rings que l’artiste met pour la première fois en place les formes du cercle ou de la spirale, celles mêmes qui expriment l’idée primordiale de trajectoire et de circulation. Comme nombre de productions du land art vouées à une existence provisoire, l’œuvre n’existe plus qu’à travers des traces photographiques augmentées d’éléments en rapport avec le site. Extrait du catalogue Collection art contemporain – La collection du Centre Pompidou, Musée national d’art moderne.

Mel BOCHNER (1940), Measurement room, à partir de 1969, ruban adhésif noir et lettrage sur mur, dimensions variables, MoMA, New York, États-Unis

Michael HEIZER (1944), Double negative, 1969-1970, longue tranchée dans la terre, large de 13 mètres, profonde de 15 mètres et longue de 457 m, Mormon Mesa, Moapa Valley, Nevada, États-Unis – L’œuvre est la propriété du musée d’art contemporain de Los Angeles.

Robert SMITHSON (1938-1973), Spiral Jetty, 1970, installation, Land Art, spirale de 457 m de long, Grand Lac Salé, Salt Lake City, Utah.

L’œuvre phare du Land Art, réalisée dans un lac salé en Utah. Une spirale géante en pierres et terre qui transforme le paysage naturel en sculpture visible de façon in situ, à travers un parcours dans le désert.

Charles SIMONDS (1945), Dwelling (Logement), 1972, installation, lieu d’habitation pour une civilisation imaginaire, East Houston Street, New York

Ana MENDIETA (1948-1985), Imagen de Yagul, 1973, photographie de la série Silueta Works in Mexico 1973-1977, 50,8 × 35,3 cm, SFMOMA, San Francisco, États-Unis. Œuvres entre Body Art et Land Art où la silhouette de son corps est intégrée au paysage naturel, créant une fusion intimiste entre corps humain, nature, et espace extérieur, explorant identité et mémoire.

Nancy HOLT (1938-2014), Sun Tunnels, 1973-1976, installation, quatre buses de béton de 5,40 m de long et de 2,75 m de diamètre, Comté de Box Elder, Utah, États-Unis. Les quatre tunnels en béton perforés cadrent les solstices d’été et d’hiver dans le désert de l’Utah. L’œuvre invite l’observateur à une immersion spatio-temporelle et à une contemplation guidée du ciel et du désert.

Barbara (1940-2017) et Michael LEISGEN (1944), Paysage mimétique, 1973, FRAC Lorraine. La série dont est issue cette photographie se situe dans des pratiques du couple à l’œuvre depuis le début des années 1960 : l’enregistrement d’une empreinte naturelle, recherches autour du corps et expérimentations du Land Art.

Gordon MATTA-CLARK (1943-1978), Conical Intersect, 1975, contribution de Matta-Clark à la Biennale de Paris de 1975. Matta-Clark manifeste sa critique de la gentrification urbaine sous la forme d’une incision radicale à travers deux bâtiments adjacents du 17e siècle destinés à la démolition près du « très contesté » Centre Georges Pompidou, alors en construction. Pour cet antimonument, ou “nonument”, qui contemplait la poétique de la ruine civique, Matta-Clark a percé un trou en forme de cône qui revenait en spirale à un angle de 45 degrés pour sortir par le toit. Le vide offrait aux passants une vue sur les squelettes internes des bâtiments.

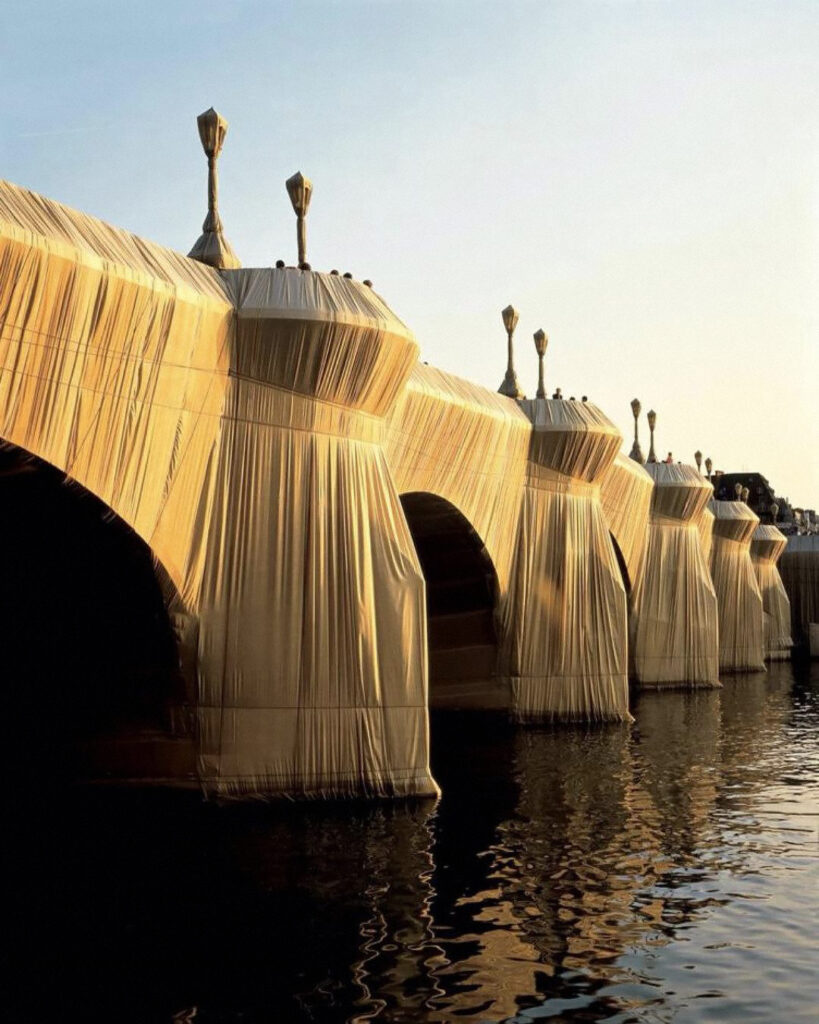

CHRISTO (1935-2020) et JEANNE-CLAUDE (1935-2009), Running Fence, Sonoma and Marin Counties, California, 1972/ 1976, photographie du long rideau en toile de nylon blanc déroulé sur plus de 40 kilomètres au nord de San Francisco : l’installation réalisée le 10 septembre 1976 et démontée deux semaines plus tard, sans laisser aucune trace visible. Elle consiste en une clôture de près de 40 km de long, s’étendant à travers les collines des comtés de Sonoma et de Marin. La clôture, mesurant 5 m de haut, est composée de 2 050 panneaux de nylon blanc, accrochés sur des câbles d’acier (au moyen de 350 000 crochets) supportés par 2 050 poteaux d’acier enfoncés dans le sol et stabilisés par des haubans ancrés dans la terre.

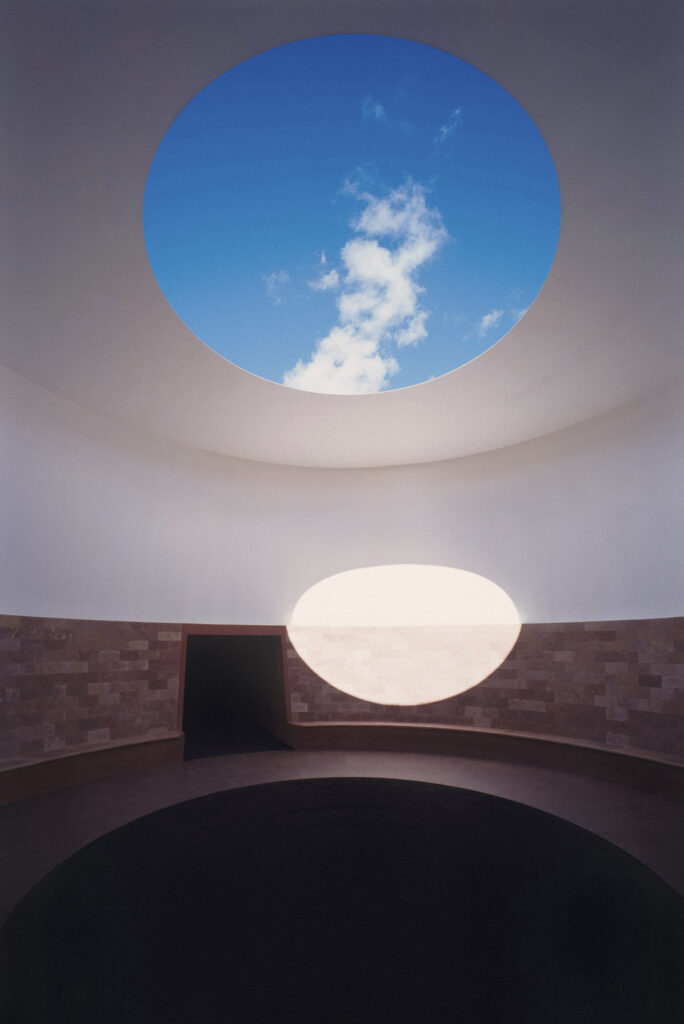

James TURRELL (1943), Roden Crater, depuis 1977, cratère d’un volcan éteint sur le plateau du Colorado, Nord Arizona, États-Unis. Turrell travaille la lumière et l’espace pour modifier la perception visuelle. Ses « skyspaces » encadrent le ciel, et son projet monumental « Roden Crater » transforme un cratère naturel en observatoire où la lumière modifie en continu la contemplation du paysage.

Walter De MARIA (1935-2013),The Lightning Field, 1977, installation de 400 poteaux en acier plantés sur un plateau (alt. 2 200 m) selon une grille rectangulaire de 1,609 km (1 mille) de long sur 1 km de large, Comté de Catron, Nouveau-Mexique, États-Unis. L’œuvre est conçue pour être traversée et contemplée selon différents moments météorologiques et lumineux, modifiant la perception du site.

Ernest PIGNON-ERNEST (1942), Rimbaud dans Paris, 1978, affiche collée, crayon sur papier et photographies noir et blanc, 240 x 90 cm.

Richard SERRA (1938-2024), Tilted Arc, 1981 (retirée en 1989), plaque en acier Corten de 37 m de long sur 3,70 m de haut, Foley Federal Plazza, Manhattan, New York . Cette sculpture monumentale en acier, installée en plein New York, transformait radicalement l’espace urbain en bloquant le passage et la vue. Œuvre polémique sur l’intégration de l’art dans l’espace public et la relation avec les habitants.

Ágnes DÉNES (1931), Wheatfield – A Confrontation (Champ de blé – Une Confrontation), 1982, commandée par l’association Public Art Fund, 0,8 hectares de blé planté et récolté par l’artiste sur la décharge de Battery Park à Manhattan, New York, États-Unis. Située sous le World Trade Center et face à la Statue de la Liberté, le champ était une déclaration représentant selon l’artiste les idéaux des États-Unis et ceux de l’argent. Agnes Dénes souhaite y dénoncer la mauvaise gestion de l’utilisation de la terre et la faim dans le monde.

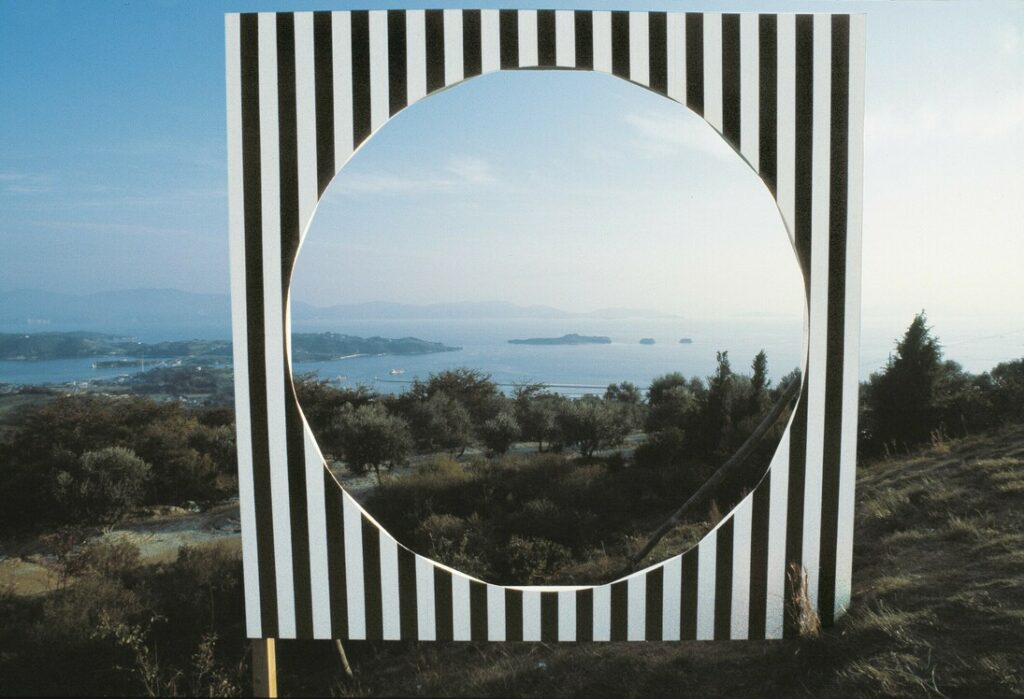

Daniel BUREN (1938), Sha-Kkei ou Emprunter le paysage, 1985, travail in situ à Ushimado (Japon)

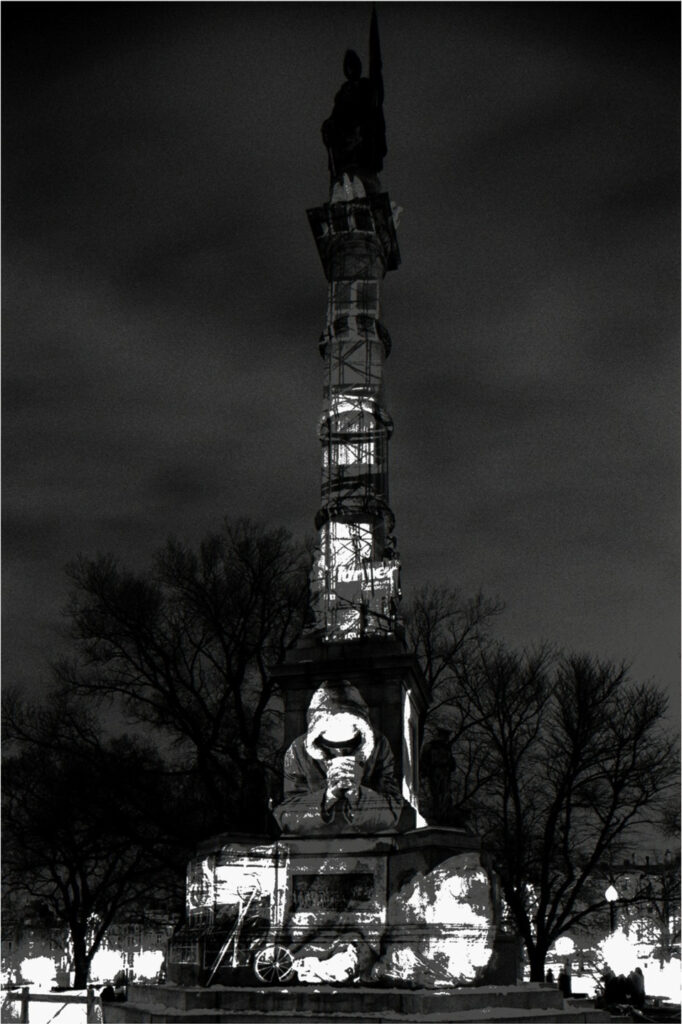

Krzysztof WODICZKO (1943), The Homeless Projection Soldiers and Sailors Civil War Memorial, Boston (Projection les sans-abri sur le Mémorial aux soldats et aux marins de la Guerre civile à Boston), 1986-1987, vidéo-projection, Boston, États-Unis. Dans des projections de diapositives et de vidéos à grande échelle sur des façades et des monuments architecturaux, Krzysztof Wodiczko explore la relation entre l’art, la démocratie, le traumatisme et la guérison.

Daniel BUREN (1938), Les Deux plateaux (Colonnes de Buren), 1986, commande publique, 13 x 20 = 260 colonnes tronquées installées dans la cour d’honneur du Palais-Royal, lieu proche du Conseil constitutionnel et le ministère de la Culture, Paris – https://fr.wikipedia.org/wiki/Colonnes_de_Buren

Tadashi KAWAMATA (1953), L’Église détruite à l’occasion de la Documenta 8 de Kassel, Allemagne, 1987, installation éphémère. Kawamata réalise une construction en bois dans une église détruite lors de la Seconde Guerre mondiale. Le bâtiment oublié de tous devient une œuvre d’art et les passants posent alors un nouveau regard dessus.

Nils UDO (1937), Nid du Crestet, Vaison La Romaine, Provence, 1988, installation in situ de terre, pierre, chêne, photographie contrecollée sur Dibond sous Diasec, 125 x 125 cm, Centre National des Arts Plastiques (CNAP)

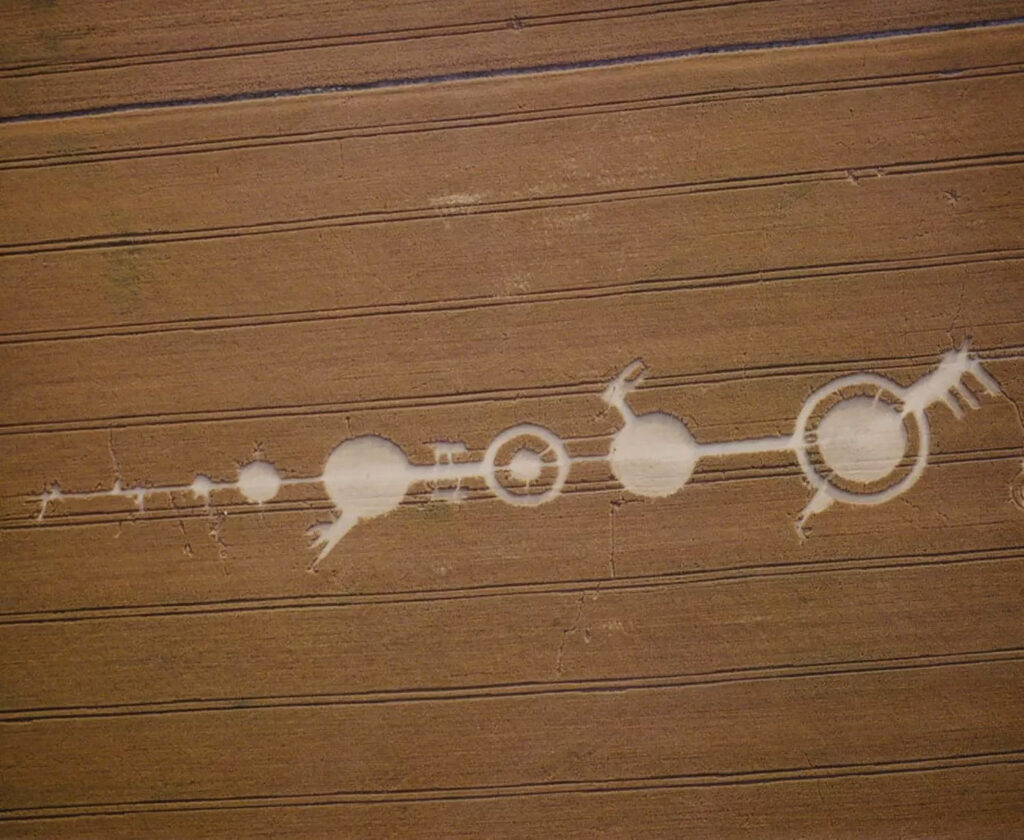

Un « crop circle » (ou parfois « agroglyphe ») est un vaste motif ou ensemble de motifs géométriques créés dans un champ de céréales (généralement de blé) par courbure et couchage des épis. Apparus dans les pays anglo-saxons (Australie, Canada et Angleterre) dans la seconde moitié des années 1960, ils se sont développés et complexifiés à partir des années 1980.

Source Wikipédia

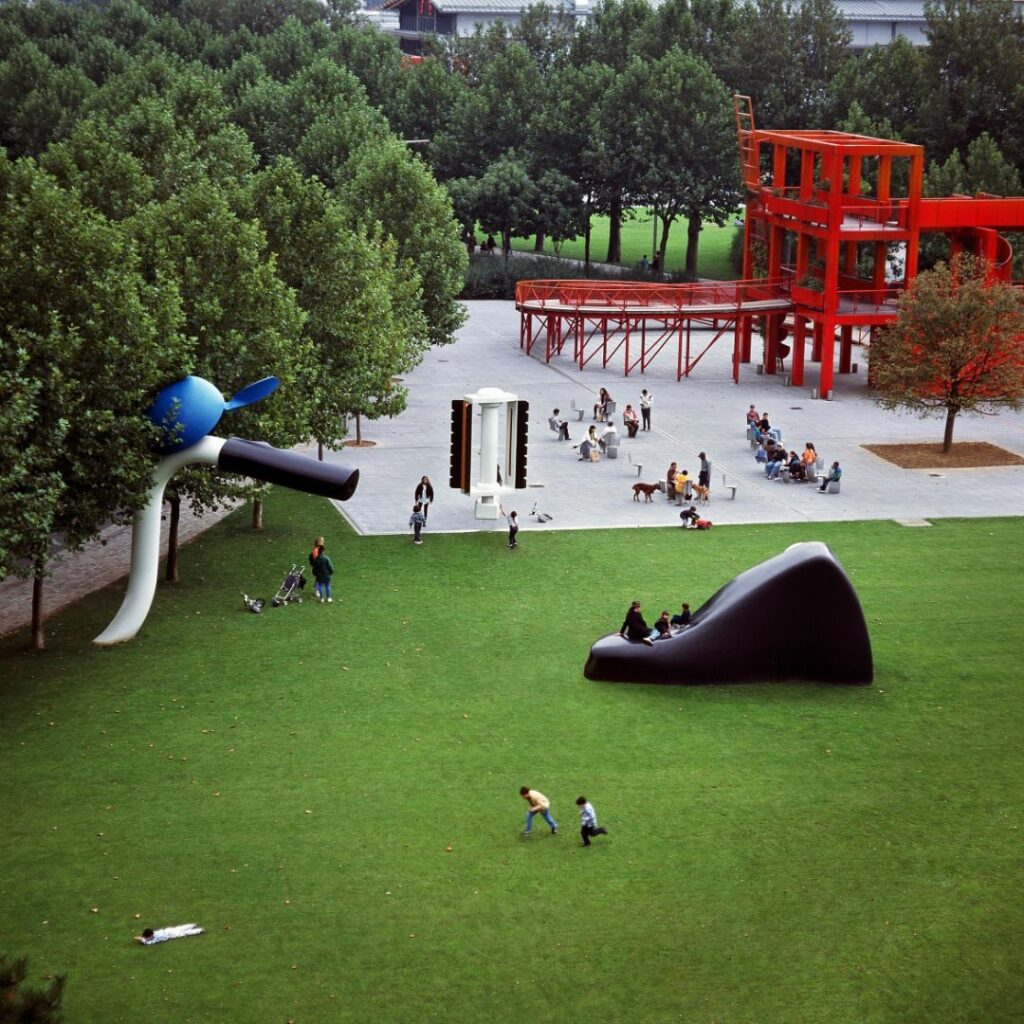

Claes OLDENBURG (1929-2022) et Coosje Van BRUGGEN (1942-2009), La Bicyclette ensevelie (Buried Bicycle), 1990, commande de l’État, sculpture monumentale, Parc de la Villette, Paris. L’œuvre se présente comme un anti-monument : à l’opposé des codes traditionnels du monument (échelle, poids, verticalité), elle affirme le choix de l’objet de consommation, son absence de socle, son horizontalité, sa couleur singulière, sa disparition partielle. Pourtant, ses grandes dimensions introduisent une part de fiction dans la promenade, comme si la nature avait peu à peu recouvert et enfoui les restes d’une bicyclette abandonnée par un géant. L’œuvre interroge ainsi la mémoire et l’oubli, entre émergence et enfouissement, en proposant une vanité contemporaine mise en tension avec des éléments pérennes : seuls apparaissent encore la selle, une pédale, un fragment de guidon et le haut d’une roue.

Gabriel OROZCO (1962), Isla dentro de la isla (Île dans une île), 1993, photo cibachrome, Museo Jumex, Mexico, Mexique

Pierre HUYGHE (1962), Chantier Barbès – Rochechouart, Série des Posters, Paris, 1994, impression offset en couleur sur papier, 77,5 x 106,5 cm, Centre national des arts plastiques.

Jean-Marie KRAUTH (1944-2020), Leur lieu, 1994-1995, 137 sculptures de nains de jardin stylisés, bronze, 13,5 cm de haut, Parc de Pourtalès, Strasbourg. Le travail artistique de Jean-Marie Krauth consiste la plupart du temps à transfigurer un lieu, auparavant neutre, en un espace chimérique offert à l’imaginaire du visiteur.

Dan GRAHAM (1942-2022), Two-way Mirror Punched Steel Hedge Labyrinth, 1994-1996, installation, acier inoxydable, verre, thuya, 229 × 523 × 1290 cm, Walker Art Center, Minneapolis, États-Unis. Les matériaux sont choisis spécifiquement pour créer des reflets et des transparents, permettant aux visiteurs de voir à l’intérieur tout en ressentant le blocage du miroir qui leur renvoie leur propre image. L’expérience spatio-visuelle et le sentiment dérangeant d’être observé est implicite dans plusieurs de ses pavillons, tout comme dans ses premières créations conceptuelles.

Andy GOLDSWORTHY (1956), Sentinelle de la Vallée de l’Asse, Tartonne, 2000-2001, sculpture en pierre sèche, calcaire beige de la carrière de Revest-Saint-Martin, 310 x 230 cm, Collection musée Gassendi, Digne-les-Bains

Artiste emblématique du Land Art, il crée des installations à partir de matériaux naturels (glace, feuilles, pierres) qui évoluent avec le temps et l’environnement. Ses œuvres invitent au regard renouvelé sur la nature tout en soulignant son impermanence.

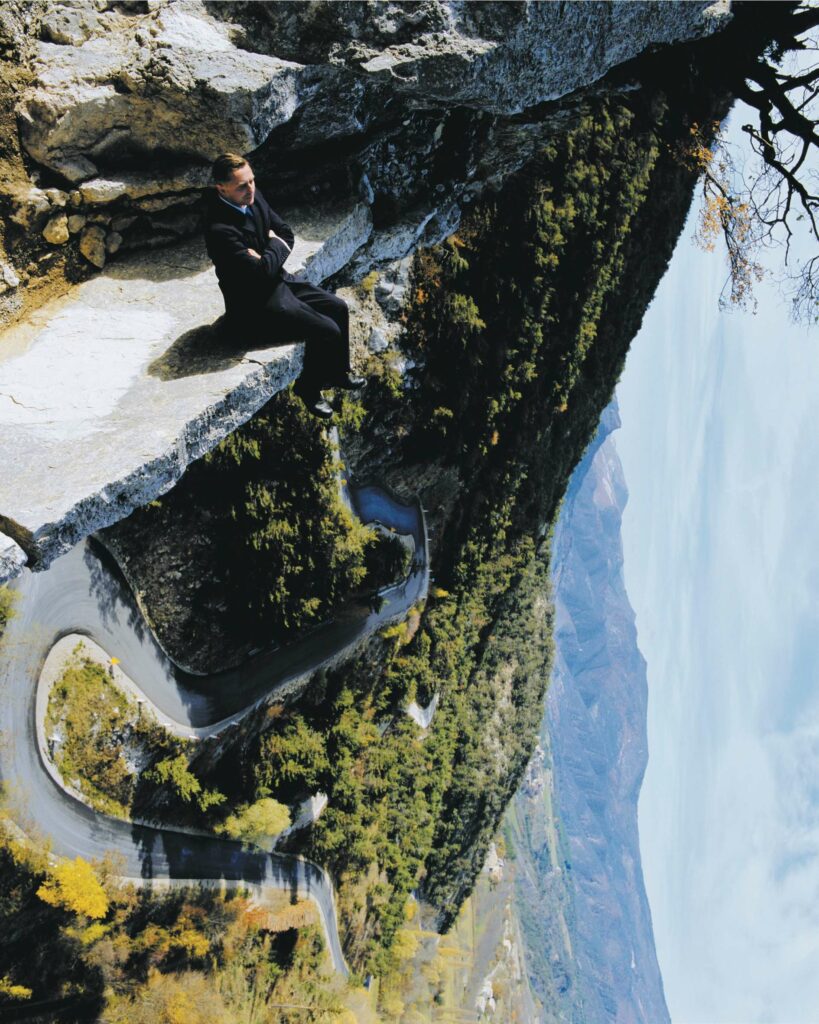

Philippe RAMETTE (1961), Contemplation irrationnelle, 2003, photographie, 150 × 120 cm, Coll. de l’artiste. Ce cliché, réalisé à l’aide de prothèses-sculptures, donne à voir un personnage qui jette un regard décalé sur le monde.

Marie SESTER (1955), ACCESS, 2003, installation interactive qui permet aux utilisateurs du Web de suivre des individus anonymes dans les lieux publics, en les poursuivant avec un projecteur robotique et un système de faisceau acoustique. L’œuvre porte sur notre obsession pour la surveillance, le contrôle, la visibilité et la célébrité. https://vimeo.com/47601580

Ólafur ELÍASSON (1967), The Weather Project, 2003, installation à la Tate Modern, Londres. Ses installations immersives jouent sur la lumière, le temps et la nature, invitant le spectateur à vivre une expérience sensible forte dans des espaces publics (Tate Modern, jardins, musées) où la perception est bouleversée.

Jordi COLOMER (1962), Anarchitekton (Brasilia), de la série Anarchitekton, 2003, vidéo-projection, 3 min 49, dimensions variables, C-Print, 110 × 160 cm, FRAC Bourgogne. Une série de performances filmées/ photographiées dans diverses grandes villes du monde est à l’origine d’Anarchitekton (2002-2004). Ce terme est une contraction entre architekton (mot grec signifiant architecte et urbaniste), et Anarchitecture, groupe fondé par l’artiste américain Gordon Matta-Clark. Il fait également référence aux Architectones, nom donné par Kasimir Malevitch à ses modèles en plâtre d’architecture formelle dégagée de toute préoccupation fonctionnelle. Un personnage nommé, double imaginaire de l’artiste, manifeste seul. En guise de banderole et de slogan, il brandit, dans les villes de Barcelone, Brasilia, Bucarest et Osaka, les modèles réduits de bâtiments emblématiques de l’urbanisation moderniste.

Cyrien GAILLARD, Real Remnants of Fictive Wars, 2002-2004, série de 6 performances-films, Coll. Cosmic Galerie, Paris et Laura Bartlett Gallery, Londres. L’artiste envahit différents paysages avec une épaisse fumée blanche issue d’extincteurs, offrant ainsi une révision remarquablement personnelle de la notion d’entropie définie par Robert SMITHSON*. Entre le land art et le vandalisme simple, il cherche à redessiner le paysage en l’effaceant. La fumée inflige de la violence à la nature, mais révèle et renforce simultanément sa beauté.

*En physique, l’entropie désigne une grandeur permet d’évaluer la dégradation de l’énergie d’un système. L’entropie d’un système, caractérise son degré de désordre.

Ce qui est prépondérant dans l’entropie de Robert SMITHSON c’est que le temps puisse s’imposer tôt ou tard sur les constructions humaines. La ruine incarne le plus souvent les rapports entre l’ordre humain et le chaos naturel, jusqu’à ce que se soit l’inverse : la nature victime du désordre qui puisse être à son tour connue comme ruine. Pour lui, l’entropie est une métaphore du temps et de l’irréversibilité.

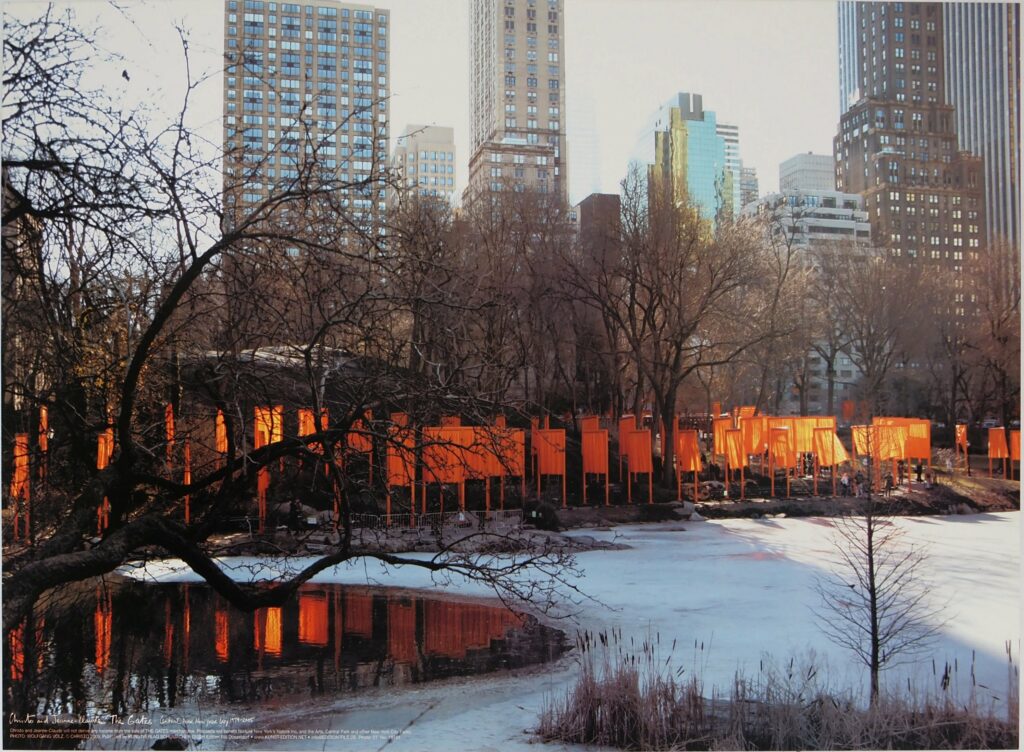

CHRISTO (1935-2020) et JEANNE-CLAUDE (1935-2009), The Gates, 1979/ 2005, Central Park, New York, États-Unis. Une installation éphémère dans Central Park à New York, constituée de 7 503 portails drapés de tissu safran. Le public déambulait à travers ces portails, transformant son regard et sa relation au parc.

Anish KAPOOR (1954), Cloud Gate (The Bean), 2006, sculpture monumentale, acier inoxydable, 10 × 13 × 20 m, Park, Chicago, États-Unis. Le design de s’inspire du mercure liquide. La surface de la sculpture reflète et déforme l’horizon de la ville et les nuages qui se déplacent au-dessus. Sur la face inférieure se trouve l’omphalos (nombril), une indentation dont la surface en miroir fournit de multiples reflets de tout sujet situé en dessous. https://fr.wikipedia.org/wiki/Cloud_Gate

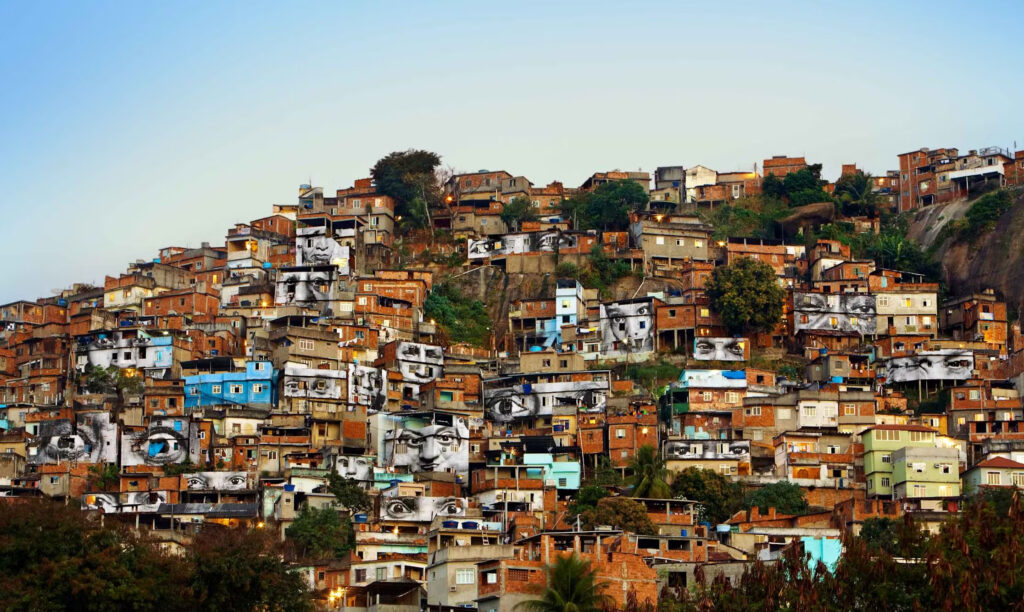

JR (1983), Women are Heroes, août 2008-2009, action dans la favela Morro da Providência, Rio de Janeiro, Brésil. https://www.jr-art.net/fr/projects/rio-de-janeiro

Jean DAVIOT (1962), Lieu / Lien, 2011, pelouse du Palais du Pharo, Marseille (inauguration de l’œuvre le 9 juin 2011). L’artiste s’est lancé dans cette série d’interventions éphémères intitulée VHERBE à partir de 2009 : il fait littéralement pousser des mots dans le paysage en découpant ou tondant l’herbe de manière à ce que seuls les mots (en lettres végétales) subsistent, sur des centaines de mètres.

Huang Yong PING (1954-2019), Serpent d’Océan, 2012, sculpture en aluminium, 130 m, ation d’un squelette de serpent, aluminium, 130 m, création pérenne dans le cadre du parcours Estuaire, embouchure de la Loire, estran de Saint-Brévin-les-Pins, Pointe de Mindin, Loire-Atlantique. Le serpent est posé sur l’estran (la sculpture est donc quotidiennement en partie recouverte) et est destiné à être progressivement recouvert par la faune et la flore marines. Si la sculpture est immobile et l’animal représenté à l’état de mort, le serpent n’en est pas moins un symbole asiatique de l’énergie vitale et de la mutation. Au mouvement sinueux du serpent, s’ajoute le mouvement permanent des vagues, de la lumière et du spectateur.

INVADER (1969), CCU_01, 2012, mosaïque placée au large de Cancun en collaboration avec l’artiste Jason deCAIRES TAYLOR (1974), Museo Subacuático de Arte (MUSA), Mexique.

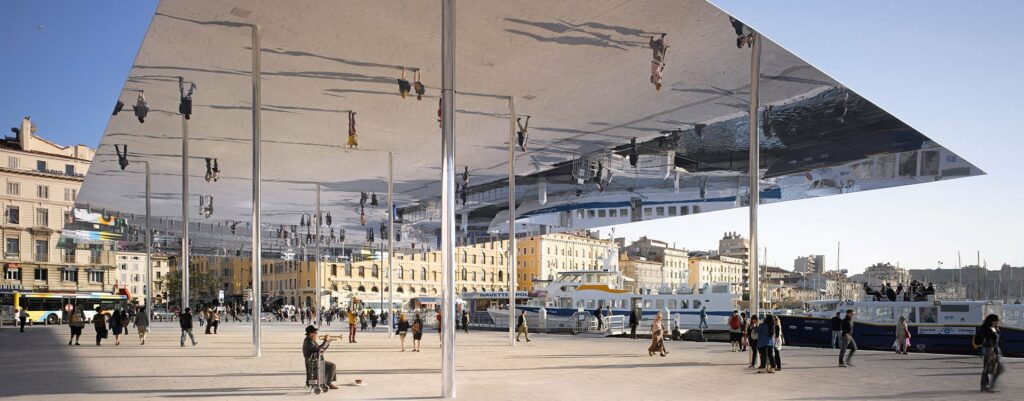

Norman FOSTER (1935), L’Ombrière, 2013, immense plafond miroir de 22 mètres par 48 mètres réfléchissant le quai du Vieux-Port, Quai de la Fraternité, Marseille. https://tourisme-marseille.com/fiche/l-ombriere-de-norman-foster-vieux-port-de-marseille/

Wolfgang LAIB (1950), Pollen from Hazelnut, 2013, installation, pollen de noisetier, 548,6 × 640 cm, MoMA, New York, États-Unis. L’artiste amplifie les matériaux et les processus intrinsèques présents dans la nature. Laib a déclaré que “le pollen est le début potentiel de la vie de la plante. C’est aussi simple, aussi beau et aussi complexe que cela.

Georges ROUSSE (1947), Palais Fontette, Caen, 2025, anamorphose in situ, photographie. Ses interventions artistiques dans des lieux abandonnés se basent sur l’anamorphose qui déforme les formes réelles pour ne retrouver leur intégrité que depuis un point de vue précis, engageant ainsi le spectateur à se déplacer pour percevoir l’œuvre.

Références aux programmes

Domaines de la présentation des pratiques, des productions plastiques et de la réception du fait artistique : les relations entre l’œuvre, l’espace, l’auteur et le spectateur

La présentation de l’œuvre

- Conditions et modalités de la présentation du travail artistique

- Prise en compte de données intrinsèques et d’éléments extrinsèques à l’œuvre : supports, matériaux, formats, le pérenne, l’éphémère…

- Fonctions des dispositifs traditionnels de la présentation de l’œuvre : modalités du cadre, du socle, de la cimaise confrontées aux dispositifs contemporains de présentation…

- Pratique de l’in situ, du ready-made : prise en compte des caractéristiques des espaces, gestes artistiques et statuts de l’œuvre au regard du lieu de présentation…

- Sollicitation du spectateur

- Accentuation de la perception sensible de l’œuvre : mobilisation des sens, du corps du spectateur…

La monstration et la diffusion de l’œuvre, les lieux, les espaces, les contextes

- Contextes d’une monstration de l’œuvre

- Les lieux non spécialisés et les monstrations éphémères : espace architectural ou naturel, privé ou public, institutionnel ou non, patrimonial ou non, manifestations d’artistes ou de collectifs dans les divers cadres offerts par des biennales, des festivals…

- Fonctions et modalités de l’exposition, de la diffusion, de l’édition, dispositifs et concepteurs

- Évolution des concepteurs d’exposition et de la diffusion des œuvres : artistes commissaires d’exposition et commissaires d’exposition-auteurs, dimensions créatrices de l’exposition, partis-pris et engagements…

La réception par un public de l’œuvre exposée, diffusée ou éditée

- L’exposition comme dispositif de communication ou de médiation, de l’œuvre et de l’art

- Diversité des espaces et des temporalités de l’exposition : musée, galerie, modalités du white cube et de la black box, espace virtuel et réalité augmentée, temps réel et temps différé de l’exposition…

Champ des questionnements artistiques interdisciplinaires

- Environnement et usages de l’œuvre ou de l’objet

- Liens entre partis-pris et formes d’une architecture, d’un paysage, d’un objet de design : approches sensibles, de la main jusqu’au corps entier, impliquant les questions de l’échelle, du volume, de l’espace selon la destination d’un projet ou d’une réalisation…

- Relations entre construction, fabrication et données matérielles : potentialités et dialogues des matériaux selon un programme, des fonctions, un site, des usages…

*Photographie mise en avant : Seven Magic Mountains (2016), Ugo RONDINONE (1964), installation dite site-specific (inspirée des cheminées de fées), pierres peintes et tiges filetées, Coll. Nevada Museum of Art, Las Vegas, États-Unis.