Arrivés à l’orée de la forêt, ils hésitèrent un instant avant de se glisser sous la couverture sombre des arbres. À cause de l’enchevêtrement des branches qui formait une voûte au-dessus de leurs têtes, le ciel disparut de leurs champs de vision. L’obscurité se fit de plus en plus présente, plus pesante. Les ronces et les branches rendaient leur marche difficile. Le chant des oiseaux s’éloigna, le bruit de la campagne se dissipa, puis le silence les enveloppa complètement. C’était comme s’ils étaient seuls au monde, perdus dans ce chaos végétal.

Traduisez, sur un grand format, ce que nous voyons et ressentons lorsque nous sommes au cœur de cette forêt…

Au préalable, vous réaliserez quelques croquis et essais avant de travailler sur votre support. N’oubliez pas de consigner vos impressions dans votre carnet et d’y associer quelques références artistiques.

Objectifs pédagogiques

Les objectifs de la séquence sont d’amener les élèves à :

- exploiter les possibilités offertes par l’outil, le médium et le support

- explorer les propriétés matérielles et plastiques de la réalisation

- s’adapter au grand format (geste, posture)

- identifier les relations entre l’image et son référent originel ; comprendre que l’écart avec la réalité est porteur de sens.

Questions abordées

Quels choix plastiques peuvent permettre de représenter l’immensité de la forêt, à l’intérieur d’un support limité ? Par la multitude ? La répétition ? La composition dans le support ?

Comment créer une étrangeté dans la réalisation ? Quel point de vue choisir ? Quels effets graphiques et picturaux ?

En quoi le choix d’un instrument peut-il avoir un impact sur la représentation ? Comment les qualités du médium peuvent-elles interroger la ressemblance de la représentation ? Dans quelle mesure la ressemblance est-elle une question dans votre création ?

Comment les artistes s’inspirent-ils de la nature pour la transposer, la réinventer, la sublimer, la recomposer ? Comment les œuvres interrogent-elles les relations entre l’Homme et la Nature ? En quoi l’œuvre peut-elle documenter la nature ?

Évaluation

L’évaluation portera sur :

- le travail préparatoire dans le carnet

- la maîtrise des moyens plastiques d’expression pour traduire l’ »étrangeté » de votre forêt

- la cohérence et la pertinence des choix (plastiques, iconiques, sémantiques, symboliques) au regard de votre projet

- la pertinence des références convoquées.

Références artistiques possibles

À la fin du 19ᵉ siècle, dans le contexte du développement de la peinture sur le motif, les arbres deviennent un thème récurrent : leur immobilité apparente offre aux artistes un champ d’expérimentation riche en variations de lumière, de formes et de couleurs.

Lumière

Pierre Étienne Théodore ROUSSEAU (1812-1867), Sortie de forêt à Fontainebleau, soleil couchant, vers 1849, huile sur toile, commande de l’État, 142 × 198 cm, Musée du Louvre, Paris

Cette peinture de Rousseau s’inscrit dans la lignée de l’École de Barbizon*, qui valorisait la pratique du plein air et l’observation directe de la nature dans toutes ses variations. Ici, la lumière devient l’élément central, à la fois pour la construction visuelle du tableau et pour sa signification symbolique.

L’œuvre repose sur un contraste fort : au premier plan, l’ombre dense de la forêt, marquée par la présence massive des chênes ; à l’arrière-plan, l’éclat du soleil couchant qui illumine le ciel. Rousseau utilise une palette de verts, bruns et noirs qui plongent le spectateur dans la profondeur mystérieuse du sous-bois, puis guide le regard vers une trouée lumineuse, où le ciel doré diffuse une clarté douce et presque vaporeuse. La disposition des arbres renforce cette impression de perspective et transforme le paysage en une sorte de scène théâtrale.

L’habileté du peintre se révèle surtout dans la manière dont il traduit le passage du jour à la nuit : une touche souple, de multiples nuances, et une grande précision dans les effets de lumière. Les reflets sur les troncs, la lumière qui filtre entre les branches, tout est observé avec attention, donnant à la fois la solidité et la fragilité de l’instant. Le soleil rasant qui effleure la cime des arbres souligne leur majesté et installe une ambiance méditative, teintée de mélancolie.

Chez Rousseau, la lumière n’est jamais seulement décorative : elle devient le signe de la force vitale de la nature, mais aussi de sa fragilité passagère. La forêt prend ainsi une dimension presque sacrée, comme un lieu de silence et de contemplation, loin du monde humain.

Enfin, cette recherche de vérité picturale — capter la lumière dans son caractère changeant et éphémère — annonce déjà certaines préoccupations des impressionnistes, tout en s’inscrivant dans la tradition romantique du paysage.

*École de Barbizon désigne, de façon informelle, une communauté de peintres paysagistes établies autour de Barbizon au milieu du 19e siècle, et le désir de ceux-ci de travailler en plein air et d’après nature dans la forêt de Fontainebleau.

Camille PISSARRO (1830-1903), Hyde Park, Londres, 1890, 54 × 65 cm, détrempe sur papier marouflé sur toile, Fuji Art Museum, Tokyo, Japon

La technique utilisée par Pissarro renforce l’impression de vibration et de légèreté, caractéristiques de la touche impressionniste. Le format, de dimensions modestes, correspond à la pratique de la peinture en plein air, pensée pour capter directement, et sur le vif, les variations de lumière et d’atmosphère.

La composition s’organise autour d’une perspective dynamique : un chemin de lumière serpente au premier plan et entraîne le regard vers l’intérieur du parc. La disposition des arbres et des allées, qui s’effacent peu à peu dans le lointain, donne une véritable profondeur au paysage et accentue l’idée d’un espace vaste au cœur même de la ville.

La lumière filtre à travers le feuillage automnal, où dominent les tons dorés et roux. La palette mêle verts, ors, ocres et bruns pour traduire la transition de saison. Les effets de clarté et d’ombre sont rendus par une juxtaposition de petites touches rapides et fragmentées, typiques du langage impressionniste.

Les personnages, saisis dans l’instant — en marche ou assis — sont peints avec la même spontanéité que le paysage. Leur présence éphémère accentue encore l’idée de moment fugace, capté dans sa vivacité.

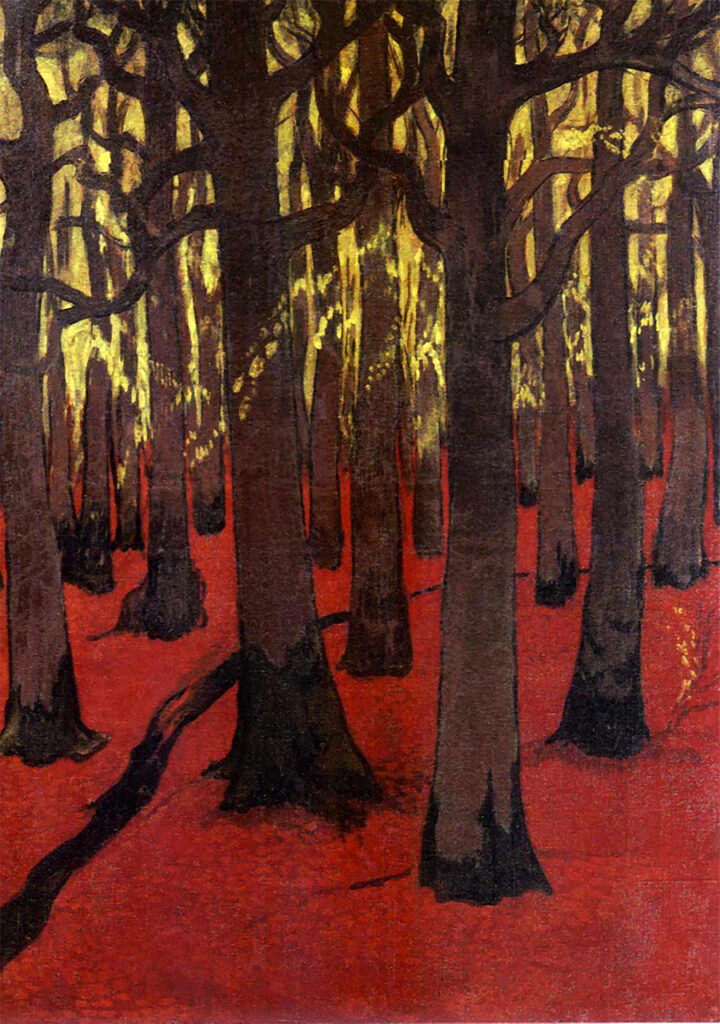

Georges LACOMBE (1868-1916), La Forêt au sol rouge, 1891, huile sur toile, 71,3 x 50,5 cm, Musée des beaux-arts de Quimper

Cette œuvre de 1891, période capitale de l’artiste, reflète l’influence des estampes japonaises sur le peintre qui devait connaître l’une des planches de Hiroshige : « La Plage des Maiko dans la province d’Harima », figurant dans la série des Vues des sites célèbres des soixante et quelques provinces du Japon. Cette toile révèle la simplicité et le vertige du « monde flottant » de l’art japonais (: ukiyo-e), ainsi que l’esthétique nabi.

Claude MONET (1840-1926), Peupliers, effet blanc et jaune, 1891, huile sur toile, 100 × 65 cm, Philadelphia Museum, Philadelphie, États-Unis

Peinte en 1891, cette toile illustre l’intérêt de Monet pour la lumière et ses variations infinies sur le paysage. Les peupliers apparaissent enveloppés d’une atmosphère légère et diaphane. Le peintre saisit un instant fugitif où la lumière traverse les peupliers et donne au paysage un éclat presque irréel. Les contours s’effacent, les formes se dissolvent dans la couleur, créant une impression de vibration et de légèreté.

Le traitement privilégie l’effet immédiat : des touches rapides, fragmentées, posées en séries parallèles, traduisent le vent qui agite les feuillages et la fluidité de l’air. La verticalité des arbres structure la composition, tandis que la lumière omniprésente aplatit l’espace, en accord avec la recherche impressionniste de restituer l’atmosphère d’un instant.

Durant l’été et l’automne 1891, Monet peint vingt-trois tableaux consacrés aux peupliers de l’Epte, près de Giverny. Cette série, située entre celle des Meules et celle des Cathédrales de Rouen, explore de façon systématique les effets de lumière : chaque toile propose une variation d’éclairage, de climat ou de couleur, révélant l’inépuisable richesse du motif.

Ces œuvres deviennent ainsi un véritable laboratoire sur la perception, la couleur et l’espace pictural. Monet dépasse la simple description naturaliste pour privilégier les « effets » : parfois, la perspective traditionnelle disparaît au profit d’une structuration par lignes et reflets, annonçant des recherches formelles plus modernes. Réalisées en partie sur place, parfois depuis une barque, ces toiles traduisent avec intensité les variations de vent, de lumière et de reflets sur la rivière et les feuillages.

Formes et couleurs (recherches picturales)

John CONSTABLE (1776-1837), Lisière d’un bois, 1801-1802, huile sur toile, 92,1 x 72,1 cm, Art Gallery of Ontario (AGO), Toronto, Canada.

Le peintre cherche à rendre la richesse et la diversité des formes naturelles, parfois avec une certaine rudesse, en s’écartant des conventions académiques pour privilégier une perception directe du motif en soulignant les particularités de chaque arbre, de chaque buisson, de chaque détail du sol.

L’organisation des éléments dans l’espace conduit naturellement le regard à travers la lisière, créant une profondeur vivante et organique. Ici, c’est la nature elle-même qui semble composer le tableau, l’artiste se contentant de suivre ses rythmes et ses harmonies spontanées.

La présence discrète, en bas à gauche, d’un paysan et de son âne — un écho aux modèles hollandais du 17ᵉ siècle — apparaît presque anecdotique face à la puissance de la nature, à sa variété et parfois à sa brutalité. Cette approche inaugure un regard moderne sur le paysage, où la vérité de l’observation prime sur la convention.

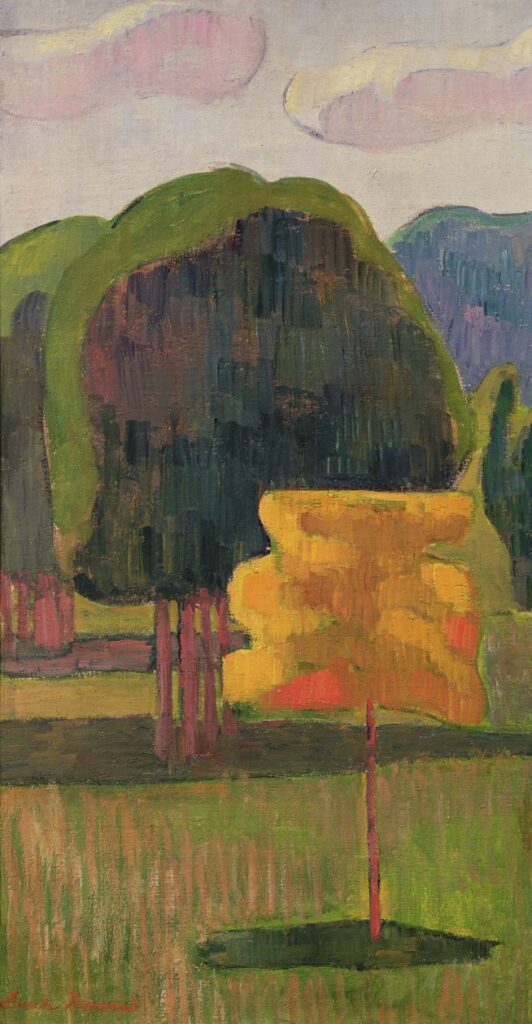

Émile BERNARD (1868–1941), Arbre jaune, 1888, huile sur toile, 65,8 x 36,2 cm, Musée des Beaux-Arts, Rennes

La frondaison dorée qui se détache sur les masses vertes des arbres, les contours soulignant chaque plan — jusqu’aux nuages stylisés aux teintes blanches et rosées — ainsi que le découpage net des ombres sur le sol et dans le feuillage, rappellent les principes de la nouvelle esthétique de l’École de Pont-Aven.

Des propos du peintre (Mémoires sur l’histoire du Symbolisme pictural de 1890 publiées dans Maintenant, avril 1946), peuvent éclairer sur la volonté de simplification :

« II faut simplifier le spectacle pour en tirer le sens… J’avais deux moyens pour y parvenir. L’un consistait à me mettre devant la nature et à la simplifier jusqu’à la rigueur… Réduire ses lignes à d’éloquents contrastes, ses nuances aux sept couleurs fondamentales du prisme… Le second de ces moyens consistait, pour arriver à ce résultat, à faire appel à la conception et au souvenir en me dégageant de toute ambiance directe… Le premier était à proprement parler une écriture simplifiée qui cherchait à dégager le symbolisme inhérent à la nature ; le second était l’acte de ma volonté signifiant par des moyens analogues, ma sensibilité, mon imagination et mon âme. »

Paul SÉRUSIER (1864-1927), Le Talisman, 1888, huile sur panneau de bois, 27 x 21 cm, Musée d’Orsay, Paris

Les paysages de l’École de Pont-Aven ont joué un rôle décisif dans l’évolution de la peinture postimpressionniste vers une modernité audacieuse et radicale. Leur véritable sujet n’est pas tant la description fidèle de la nature que sa restitution à travers les variations de lumière et de couleur, souvent considérées comme les seules « réalités » du tableau.

Le Talisman illustre parfaitement cette nouvelle manière de voir : il ne s’agit plus de représenter les choses telles qu’elles sont, mais telles que l’artiste les perçoit, en privilégiant l’impact visuel plutôt que l’exactitude descriptive.

Paul Gauguin à Paul Sérusier, 1888 : « Comment voyez-vous ces arbres ? Ils sont jaunes. Eh bien, mettez du jaune ; cette ombre, plutôt bleue, peignez-la avec de l’outremer pur ; ces feuilles rouges ? Mettez du vermillon », lui aurait-il dit face au paysage. Suivant les conseils de son ami, Sérusier réalise alors sur le motif une esquisse qui fait fi de la perspective traditionnelle, construisant son image par la juxtaposition de couleurs franches. À mille lieues de toute préoccupation d’ordre réaliste, le peintre parvient néanmoins à rendre identifiables les principaux éléments du paysage représenté : le bois en haut à gauche, le petit chemin, les hêtres alignés au bord de la rivière et le moulin, en haut à droite de la composition.

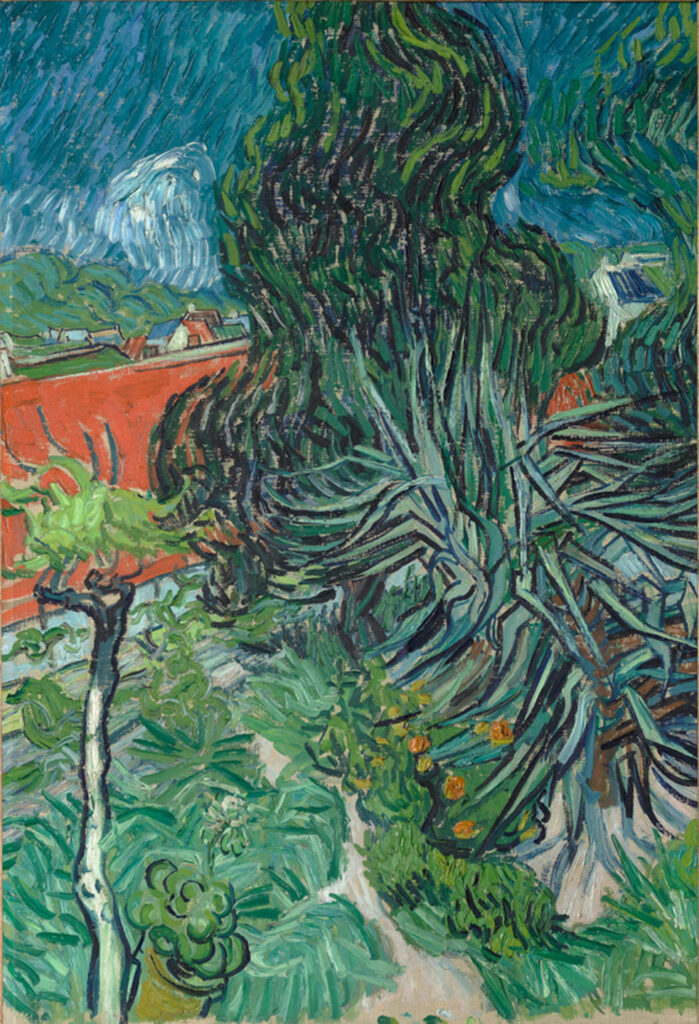

Vincent Van GOGH (1853-1890), Jardin du Docteur Gachet à Auvers, 1890, huile sur toile, 73 x 52 cm, Musée d’Orsay, Paris

Dans Le Jardin du docteur Gachet, Van Gogh transpose la luxuriance de la nature en une véritable explosion de couleurs et de mouvements. Les fleurs, les feuillages et les branches sont peints par de larges touches épaisses et tourbillonnantes, qui donnent au tableau une énergie presque tactile.

Les formes, volontairement simplifiées et stylisées, ne cherchent pas à reproduire fidèlement la réalité, mais à exprimer une intensité émotionnelle. Cette approche illustre pleinement l’esprit du postimpressionnisme : une peinture libérée des contraintes naturalistes, où la matière et la couleur deviennent des moyens d’expression à part entière.

Symbole (au-delà ce qu’on voit…)

Henri ROUSSEAU (1844-1910) aussi appelé Le Douanier Rousseau, Le rêve, 1910, huile sur toile, 204 x 298 cm, MoMA, New York, États-Unis

La composition montre une femme nue, allongée sur un canapé, étonnamment installé au cœur d’une jungle luxuriante. Cette juxtaposition irréaliste — un intérieur déplacé dans un décor exotique — donne au tableau sa dimension onirique, , en accord avec son titre. La végétation, peinte feuille par feuille, envahit l’espace avec une profusion presque irréelle : couleurs franches, verts saturés, contours nets, sans modelé ni profondeur atmosphérique, conférant à la scène une intensité presque hallucinatoire.

La figure humaine, bien qu’héritée de la tradition du nu occidental, s’éloigne des canons académiques : proportions simplifiées, absence de naturalisme anatomique. Les animaux dissimulés dans le feuillage relèvent davantage de l’imaginaire et du rêve que d’une observation réaliste. La présence du joueur de flûte, à l’arrière-plan, accentue cette atmosphère hypnotique où se mêlent monde sauvage et présence humaine.

Sur le plan symbolique, Le Rêve s’inscrit dans la tradition des représentations fantasmées de paysages exotiques, mais Rousseau y apporte une approche singulière : un imaginaire naïf et direct, qui refuse les règles de la perspective et de la hiérarchie des plans. Ce rejet de l’illusionnisme séduira les avant-gardes, qui verront dans son art une force poétique « primitive », libérant la peinture de ses conventions.

Gustav KLIMT (1862-1918), Forêt de pin I, 1901, huile sur toile, 90,5 x 90 cm, Musée d’art de Zoug, Suisse

Ce paysage marque une évolution dans l’œuvre de Klimt, qui délaisse la figure humaine pour explorer la force expressive de la nature. Dans Forêt de pin, Klimt propose une vision immersive et mystérieuse de la forêt, où la verticalité saisissante des troncs occupe tout l’espace, plongeant le spectateur dans une atmosphère presque contemplative.

La composition élimine l’horizon et tout repère spatial familier, invitant à un « égarement » volontaire. Les pins semblent former une sorte de voile, un rideau végétal derrière lequel l’œil ne peut percer, symbolisant la frontière entre le monde visible et un espace secret, intérieur ou spirituel. Dans la culture du symbolisme fin-de-siècle, la forêt incarne le mystère, l’inconscient et l’infini : Klimt transforme le paysage en expérience sensorielle et mentale, loin du réalisme descriptif.

Les taches de lumière filtrant à travers les feuillages et le jeu de couleurs subtiles — verts, bruns, touches de mauve et d’or — évoquent la palette onirique de Klimt et rappellent l’aura sacrée de ses grands portraits. La verticalité, la répétition rythmée des troncs et la structuration décorative rapprochent ce tableau d’une composition musicale, d’un motif ornemental, alors même qu’il s’agit de paysage.

D’un point de vue symbolique, la forêt chez Klimt devient un lieu de passage entre le monde matériel et spirituel, une invitation au recueillement, mais aussi à la perte de repères : elle incarne autant la sérénité que l’étrangeté, la permanence que le secret. C’est un espace initiatique, où l’individu s’efface pour s’ouvrir à une dimension supérieure, cosmique ou intérieure.

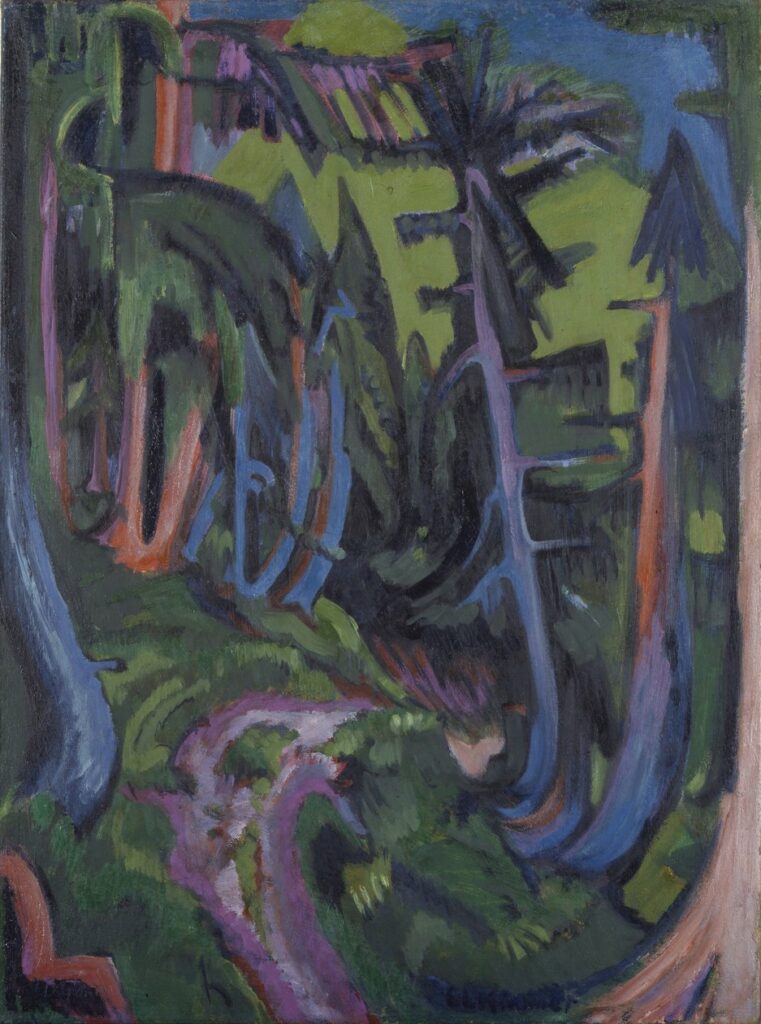

Ernst Ludwig KIRCHNER (1880-1938), Chemin dans la montagne, 1919, huile sur toile de lin, 120 x 95 cm, Collection de l’État bavarois, Munich, Allemagne

Dans Chemin dans la montagne, Kirchner montre un sentier étroit traversant une forêt de montagne dense et sombre. L’absence de figures humaines renforce le sentiment de solitude. La nature n’est pas paisible : les troncs dressés semblent former des obstacles, rendant le passage étroit et presque oppressant. Elle reflète les émotions intérieures du peintre — tension, incertitude, angoisse — et suggère que le parcours peut être à la fois un refuge et un défi.

Le peintre combine un réalisme sommaire avec une forte charge émotionnelle. Il ne cherche pas à reproduire fidèlement le paysage, mais à exprimer sa perception et son ressenti. La déformation des formes, les couleurs intenses (non référentielles) et les lignes nerveuses traduisent son regard personnel et son trouble intérieur, caractéristiques de l’expressionnisme.

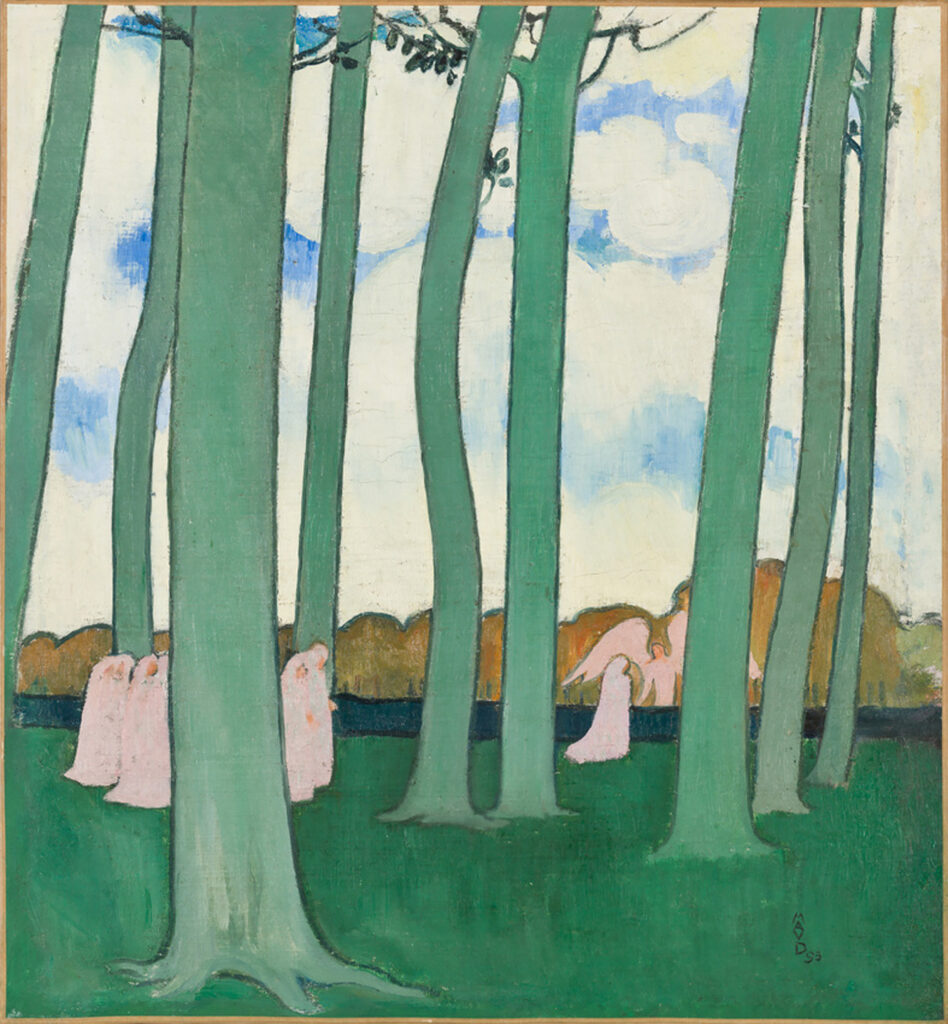

Maurice DENIS (1870 – 1943), Les Arbres verts, 1893, huile sur toile, 46 x 43 cm, Musée d’Orsay, Paris

Cette œuvre appartient à la période où Maurice Denis, membre influent du groupe des Nabis, explore une peinture symboliste animée par une quête spirituelle et une recherche de synthèse formelle. Il rejette le réalisme strict au profit d’une approche où la forme, la couleur et la composition expriment davantage une émotion intérieure ou un message spirituel que la simple apparence du réel.

Dans Les Arbres verts, la nature se déploie par des aplats de couleur, des contours nets et un agencement harmonieux qui privilégie la surface picturale plutôt qu’une profondeur réaliste. Les détails naturalistes disparaissent au profit de formes stylisées, devenant des symboles de la vie spirituelle et de l’harmonie universelle.

Le vert domine la palette, non seulement pour sa fidélité à la nature, mais comme signe de vitalité, de jeunesse et de renouveau. Les arbres y apparaissent comme des figures presque iconiques, paisibles et apaisantes, invitant au recueillement. Les silhouettes humaines, discrètes et intégrées au paysage, reflètent la communion entre l’homme et la nature : elles traduisent un état de méditation plutôt qu’une individualité, renforçant l’atmosphère spirituelle de l’œuvre. Denis transforme ainsi le paysage en lieu sacré, où le visible renvoie à l’invisible.

Cette œuvre illustre également la réflexion théorique de Denis sur la peinture, telle qu’exprimée dans son célèbre manifeste : « un tableau, avant d’être une représentation, est une surface plane recouverte de couleurs assemblées selon un certain ordre ». Ici, il applique cette idée en composant un tableau à la fois décoratif, symbolique et profondément spirituel.

Vers l’abstraction

Paul CÉZANNE (1839–1906), Grand pin et terre rouge, 1890-1895, huile sur toile, 72 x 91 cm, Musée de L’Hermitage, Saint-Pétersbourg, Russie

Le motif principal est ce grand pin imposant qui occupe une place centrale et proche dans la composition, avec ses branches qui s’étendent presque hors du cadre, captant immédiatement l’attention du spectateur.

Le pin est peint avec une densité et une structuration rigoureuse, mais Cézanne ne cherche pas à rendre un réalisme détaillé ou une perspective classique. La nature ici est comprise comme un ensemble de formes géométriques, traduites par des zones de couleur modérées et des plans juxtaposés. La terre rouge intense qui occupe une grande partie du premier plan contraste avec les verts profonds du feuillage, introduisant une vibration colorée et une sensation tangible de matière.

L’espace se construit en surface plutôt qu’en profondeur, la composition est presque palpable, la peinture devenant un objet miniature. Le pinceau de Cézanne est appliqué par petites touches visibles modulées qui déploient la lumière et le volume peu à peu, dans une sorte de danse de la couleur qui capte la sensation immédiate du paysage.

Piet MONDRIAN (1872-1944)

- L’arbre rouge, 1908-1909, huile sur toile, 70 x 99 cm, Musée d’art de La Haye, Pays-Bas. Premier tableau d’une série d’autres arbres, importante dans la carrière de l’artiste car elle reflète son cheminement vers l’abstraction. On voit de larges aplats de couleurs vives et pures, sans dégradés et sans nuances. Les contours sont réalisés en noir ou bleu et les parties internes rouges, bleues et jaunes. On devine encore une ligne d’horizon, comme dans un paysage classique. La chevelure de l’arbre très chaotique, le tronc est noueux, le ramage dense, montant vers le ciel. En 1909, Mondrian vient de découvrir les tableaux fauves de Van Dongen et, surtout, l’œuvre de Van Gogh. Sa peinture s’en ressent.

- L’arbre gris, 1911, huile sur toile, 79,7 x 109,1 cm, Musée d’art de La Haye, Pays-Bas. Le dessin de l’arbre se transforme peu à peu. Lorsque Mondrian voit pour la première fois l’art cubiste venu de France, il a un grand choc. Après la couleur, l’artiste va donc s’attaquer à la forme. L’arbre alors se décompose en un réseau de courbes majoritairement verticales et horizontales, tandis que les tonalités éclatantes font place aux déclinaisons de gris qu’affectionnent Braque et Picasso. L’année suivante, et jusqu’à l’été 1914, Mondrian sera à Paris.

- Pommier en fleurs, 1912, huile sur toile, 78 x 106 cm, Musée d’art de La Haye, Pays-Bas. Dans ce tableau, on ne trouve plus la ligne d’horizon, les feuilles ou branches semblent flotter, le titre nous suggère des fleurs mais on ne les identifie pas vraiment. Peut-être cette couleur mauve nacrée qui rappelle les fleurs de pommier si délicates ? La peinture devient bien abstraite ; la composition s’épure. Quatre ans se sont écoulés depuis les premiers arbres. Le langage plastique de Piet Mondrian, soumis aux influences des artistes de l’époque qu’il vit, s’affine et glisse sur le chemin de l’art abstrait. Il écrira : « Je construis des lignes et des combinaisons de couleurs sur des surfaces planes afin d’exprimer, avec la plus grande conscience, la beauté générale. »

- Composition arbres II, 1912, huile sur toile, 98 x 65 cm, Musée d’art de La Haye, Pays-Bas. Composition Arbres II permet de prendre conscience du travail de Mondrian et de saisir ce qu’il retient du cubisme dans son cheminement vers l’abstraction : lignes épurées, aplats grisés, composition rythmant la surface de la toile ne laissent plus deviner que les silhouettes des arbres dans une atmosphère hivernale. L’abstraction est pour le peintre, on le voit, la conséquence directe de la démarche initiée par les cubistes, mais qu’il leur reproche de ne pas mener à son terme.

Les cubistes, disait-il, refusent les conséquences de leur propre révolution plastique. La sensibilité moderne ne peut se réduire à l’intégration de multiples points de vue, elle doit tendre vers une langue plastique directement universelle et rationnelle.

De l’arbre, ne reste que le titre.

Ouverture à l’installation

Eva JOSPIN (1975), Forêt , 2010, haut-relief, bois et carton, 310 x 332 x 39 cm, vue de l’installation au Musée de la Chasse et de la Nature, Paris (2021)

« Ma forêt est totalement mentale. Elle n’est pas figurative. Elle reflète des préoccupations humaines : l’idée de se perdre ou de se retrouver, notre rapport à l’enfance aux contes, comme Bambi ou Hansel et Gretel, aux peurs archaïques… Mes forêts sont propices à l’échappée mentale. »

Loris GREAUD (1979), La bulle Forêt de poudre à canon, 2007, vue de l’exposition Cellar Door au Palais de Tokyo (2007), installation de 36 arbres artificiels : résine, polystyrène, fibre de verre, acier, mousse polyuréthane, peinture, poudre à canon, lune : sphère gonflable de 250 cm, avec moteur de ventilation intégré, rail interne de néons, arbre avec platine acier : 600 x 200 cm (chaque), installation de dimensions variables, Collection Claude Berri. Nous sommes un peu confrontés à la Caverne de Platon, mais sans savoir exactement de quelle manière : à la fois du côté de la (dé)construction des illusions et du côté du public subjugué.

Henrique OLIVEIRA (1973), Baitogogo, 2013, vue de l’exposition au Palais de Tokyo

L’artiste propose une installation hybride, entre urbanisme et nature, architecture et organique, en bois de Tapumes, bois utilisé au Brésil pour les palissades des chantiers. Ce nœud de bois qui s’adapte et semble naître du bâtiment même, crée un environnement fantastique et déstabilisant évoquant métaphoriquement la construction des favelas et l’agrandissement tentaculaire de la ville de Sao Paolo.

Sources d’inspiration

- Le Petit Chaperon rouge, Le Petit Poucet ou La Belle au bois dormant (Les Contes de ma mère l’Oye, 1697) de Charles PERRAULT (1628-1703)

- Hansel et Gretel (Contes de l’enfance et du foyer, 1812) de Jacob GRIMM (1785-1863) et Wilhelm GRIMM (1786-1859)

- La Belle et la Bête (1946) de Jean COCTEAU (1889-1963), film fantastique en noir et blanc, 96 min, avec Josette Day et Jean Marais. Il s’inspire de la version du conte La Belle et la Bête de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, publié en 1756.

Autres références possibles

- William Henry FOX TALBOT (1800-1877), Arbres se reflétant dans l’eau, Lacock Abbey, vers 1843, épreuve sur papier salé à partir d’un négatif papier, talbotype, 16,4 × 19,1 cm, Musée d’Orsay, Paris

- Jean-Baptiste Camille COROT (1796–1875), Rochers de la forêt de Fontainebleau, 1860-1865, huile sur toile, 46 × 59 cm, National Gallery of Art, Washington, D.C., États-Unis

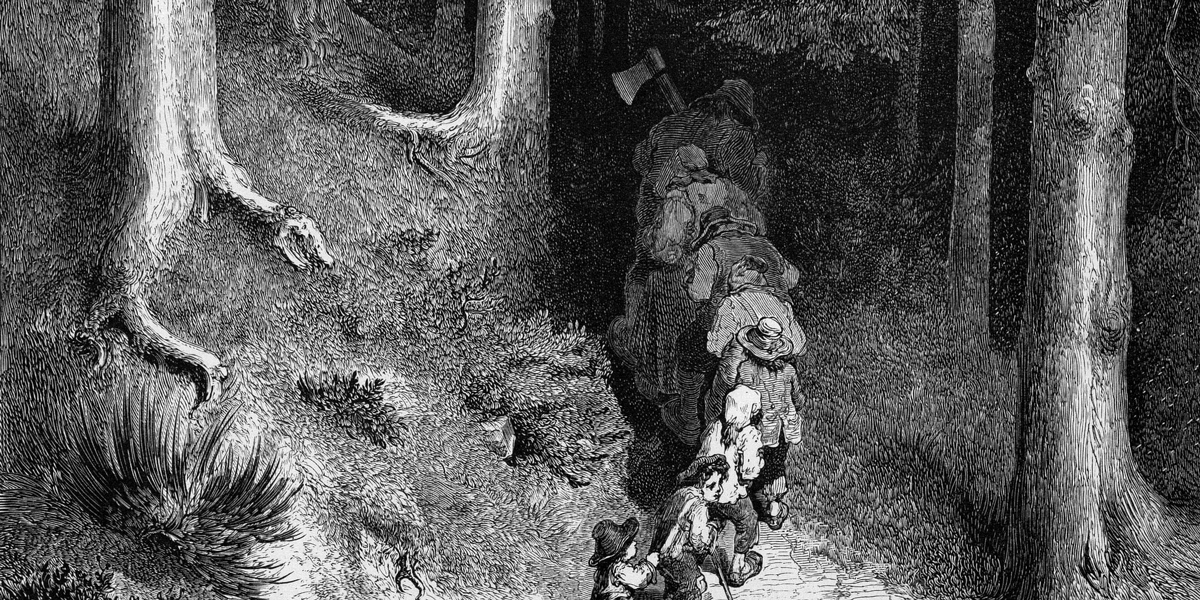

- Gustave DORÉ (1832-1883), En marchant il avait laissé tomber le long du chemin les petits cailloux blancs qu’il avait dans ses poches, 1862, dessin de Gustave DORÉ, gravure sur bois de François PIERDON (1821-1904), 24,2 x 19,7 cm, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10322203w?rk=85837;2

- Paul SÉRUSIER (1864-1927), Le Bois sacré (ou L’Incantation), 1891, huile sur toile, 91,5 x 72 cm, Musée des Beaux-Arts de Quimper

- Albert RENGER-PATZSCH (1897-1966), Gebirgsforst (Forêt en montagne, l’hiver), 1926, épreuve gélatino-argentique,

- Edward WESTON (1886-1958), Cypress, Point Lobos, 1944, épreuve gélatino-argentique, 33,5 x 38 cm, Centre Pompidou, Paris

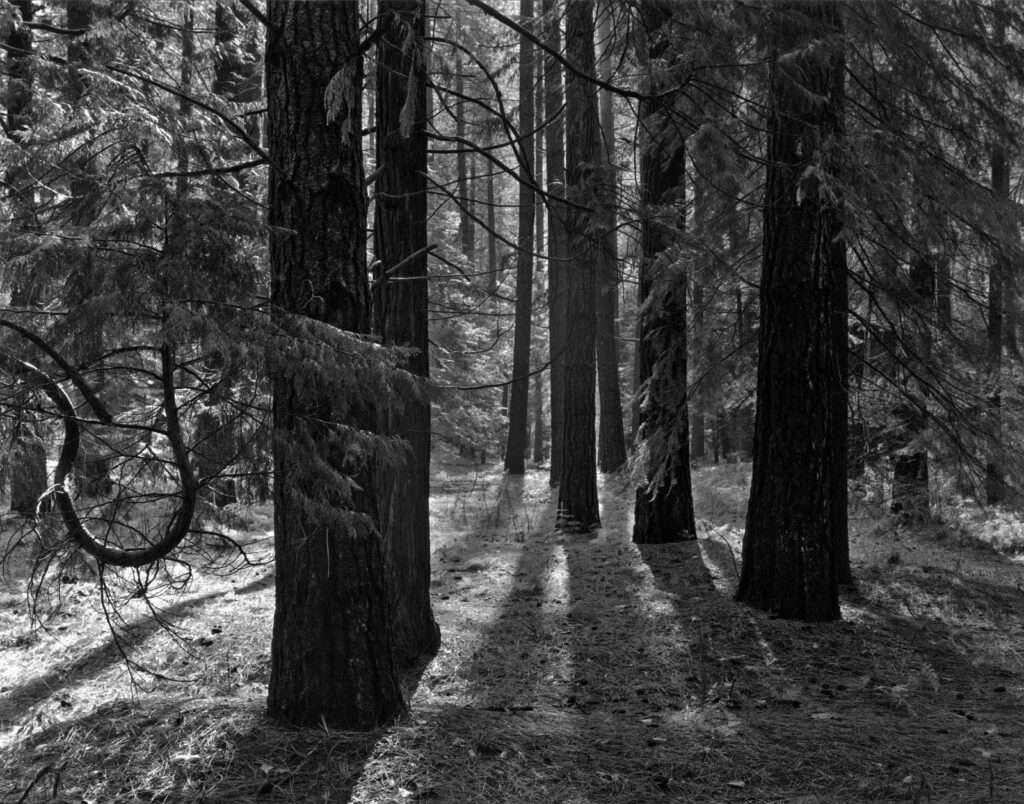

- Ansel ADAMS (1902-1984), Forest floor, Yosemite, California, 1950, épreuve gélatino-argentique, 38,1 cm × 48,9 cm, Coll. Ansel Adams

- René MAGRITTE (1898-1967), Le Blanc-Seing, 1965, huile sur toile, 81,3 × 65,1 cm, National Gallery of Art, Washington, États-Unis

- Anselm KIEFER (1945), Mann im Wald (Homme dans la forêt), 1971, acrylique sur toile de coton, 174 x 189 cm, Collection particulière, San Francisco

- Jean DUBUFFET (1901-1985), Groupe de quatre arbres, 1972, sculpture monumentale, époxy peint au polyuréthane, 11,5 x 12 x 10,45 m, commande du banquier David Rockefeller, Chase Manhattan Plaza, New York, États-Unis

- Anselm KIEFER (1945), Resurrexit, 1973, huile, acrylique et charbon de bois sur toile de jute, 290 x 180 cm, Collection Sanders, Amsterdam, Pays-Bas

- Giuseppe PENONE (1947), Alpes maritimes. Il poursuivra sa croissance sauf en ce point, 1968, moulage en acier, arbre, vue prise à un moment de la croissance de l’arbre, 1978, Coll. G Penone, Centre Pompidou, Paris

- Andy GOLDSWORTHY (1956), Snow ball in Trees, Robert Hall Wood, Yorkshire, 1980, photographie Cibachrome, 40,5 x 51 cm.

- Giuseppe PENONE (1947), Le vert du bois avec branche, 1987, frottage au fusain, peinture sur toile, branche d’arbre, 183,5 x 237 x 10 cm, Centre Pompidou, Paris

- Éric POITEVIN (1961), Sans titre, 1995, photographie argentique, 177,5 x 222 cm, Musée de Valence – https://www.museedevalence.fr/fr/20e21e-siecle/sans-titre

- Xavier VEILHAN (1963), La Forêt, 1998, tissu synthétique, installation de dimensions variables, Genève, Collection MAMCO. À la lumière des néons, du feutre synthétique gris-brun recouvre irrégulièrement sols et murs et simule, autour de pièces de bois, d’immenses troncs d’arbres sur une surface de 200 m2 au travers desquels le visiteur est amené à circuler.

- Nils UDO (1937), Nid de lavande, 1998, Parc de Crestet, Vaison-la-Romaine, photographie couleur, 120 x 120 cm. L’œuvre s’inscrit dans le paysage, elle est photographiée mais également se visite. D’un diamètre impressionnant (15 mètres environ), le nid est composé d’un enchevêtrement de branches et de troncs noueux de chênes autour d’une cuvette circulaire en terre. Le fond est tapissé de plants serrés de lavande, interdisant d’y pénétrer au risque de les détruire. Le spectateur est donc contraint d’observer le nid de l’extérieur s’il veut préserver la nature comme le lui suggère l’artiste.

- Giuseppe PENONE (1947), L’Arbre aux voyelles, 1999, sculpture monumentale en bronze patiné commandée par le Ministère de la Culture, env. 6 × 6 × 14 m, Jardin des Tuileries, Paris. Le moulage d’un chêne déraciné donne matière sculpturale au temps, conserve la mémoire du dernier état de l’arbre et crée un fossile pérenne et réaliste par ses formes, matériaux et couleurs, d’autant qu’il est placé au sein d’une végétation vivante. L’artiste intègre de plus dans son installation in situ, la plantation de cinq arbustes d’essences différentes en contact avec l’arbre moulé et en réponse aux cinq voyelles des racines de ce dernier. Ces arbres vivants vont croître avec le temps et varier avec les saisons, transformant lentement l’œuvre puis enserrant et masquant progressivement l’arbre en bronze.

- François MÉCHAIN (1948), Arbre aux couteaux, 2009, tronc calciné, lames de couteau, terre rouge, installation in situ au manège des écuries du Domaine de Chaumont-sur-Loire

- Ai WEIWEI (1957), Tree, 2010, tronçons de bois assemblés par des boulons métalliques, 530 x 560 x 660 cm, Fondation Louis Vuitton, Paris

- Eija-Liisa AHTILA (1959), Horizontal, 2011, installation, 6 écrans, portrait vidéo 16:9 représentant un épicéa vivant dans son intégralité (l’arbre est présenté horizontalement sous forme de 6 images projetées successives), 6min, Coll. de l’artiste

- Samuel ROUSSEAU (1971), L’Arbre et son ombre, 2012, installation vidéo projetant des ombres portées sur un arbre réel et un écran et retraçant le cycle complet de la vie de l’arbre au fil des saisons, Clermont-Ferrand, Galerie Claire Gastaud

- Fabrice HYBER (1961), La Vallée, exposition à la Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris, 2023

– https://youtu.be/HeNkr0FX-0I

– https://youtu.be/f_SRlnXwMtE

Références aux programmes

Domaines de l’investigation et de la mise en œuvre des langages et des pratiques plastiques : outils, moyens, techniques, médiums, matériaux, notions au service d’une création à visée artistique

La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques

- Rapport au réel : mimesis, ressemblance, vraisemblance et valeur expressive de l’écart

- Représentation et création : reproduction, interprétation, idéalisation, approches contemporaines, apports de technologies…

- Moyens plastiques et registres de représentation : volonté de fidélité ou affirmation de degrés de distance au référent…

La figuration et l’image ; la non-figuration

- Passages à la non-figuration

- Systèmes plastiques non figuratifs : couleur, outil, trace, rythme, signe…

- Processus fondés sur les constituants de l’œuvre ou des langages plastiques : autonomie de la forme plastique, conceptions de l’œuvre fondées sur différentes combinaisons géométriques, gestuelles, organiques, synthétiques…

La matière, les matériaux et la matérialité de l’œuvre

- Élargissement des données matérielles de l’œuvre

- Introduction du réel comme matériau ou élément du langage plastique : matériaux artistiques et non artistiques

Champ des questionnements artistiques interdisciplinaires

- Théâtralisation de l’œuvre et du processus de création

- Mise en scène : jeux sur les données sensibles, spatiales, sonores…, implication ou non d’un public…

- Image mise en avant : détail du dessin du Petit Poucet « En marchant il avait laissé tomber le long du chemin les petits cailloux blancs qu’il avait dans ses poches » (1862) de Gustave DORÉ