Photographie : technique qui permet d’obtenir une image durable par l’action de la lumière ; image obtenue par ce procédé ; moyen d’expression artistique utilisant cette technique.

Dès son invention, la photographie inaugure une nouvelle ère dans la représentation ; le procédé donne à voir une représentation du réel objective. L’homme ne représente plus le réel tel qu’il le voit et tel qu’il le peut, mais c’est le « réel » qui impressionne le support (par l’action directe de la lumière qui est réfléchie, ou émise, de l’objet à la surface sensible). Ainsi la photographie trouve rapidement son usage dans le reportage, dans l’anthropométrie (: inventée par Alphonse Bertillon). Les photographes ambitionnent de réaliser un inventaire du monde.

Toutefois, cette objectivité a ses limites :

- la photographie argentique permet d’ajouter ou de retrancher des éléments d’une image (cf. photomontage) et avec l’avènement de la photographie numérique, ces trucages deviennent à la portée de tous ;

- les choix du photographe importent : choix du sujet, du cadrage, de la mise au point, mais aussi du développement, du tirage (recadrage), des retouches, etc.

De plus, le photographe interprète à sa façon le réel qui s’offre à lui. Ainsi, en noir et blanc, une ambiance peut être rendue dramatique par certaines techniques alors que la réalité ne l’était pas autant. Le simple fait d’attirer l’œil sur un élément, en le photographiant, modifie la perception des spectateurs (récepteurs de l’image) face à la globalité de la scène qui se voit de plus réduite à une ou plusieurs images.

S’ajoutent à cela les limites technologiques pour représenter les couleurs, les perspectives, les sujets en mouvement, etc. Un appareil photo ne retransmet pas exactement ce que l’observateur voit. Il peut déformer, créer des aberrations chromatiques, exagérer la perspective, etc.

(source Wikipédia)

Réalisez une photographie révélant des caractéristiques « étrangères » à la photographie, à la réalité objective du sujet.

#photographie plasticienne

Votre photographie et sa relation particulière au réel provoquent un dialogue entre l’image et son référent « réel », source d’expressions poétiques, symboliques, métaphoriques, allégoriques.

Rem : Vous prêterez attention au cadrage, au point de vue, à la lumière, à la mise au point […] et n’utiliserez aucun filtre.

Objectifs pédagogiques

Les objectifs de la séquence sont d’amener les élèves à :

- produire des images photographiques et prendre conscience de leurs spécificités

- appréhender les relations entre l’image et son référent : absence du référent, prégnance du référent, image comme référent…

- comprendre que l’acte photographique est porteur de sens.

Questions

En quoi la photographie plasticienne des années 1980-1990, par ses expérimentations formelles, ses hybridations avec d’autres médiums et ses dispositifs de monstration, remet-elle en question la perception traditionnelle du réel et le statut même de la photographie, tout en redéfinissant la relation entre l’image, l’espace et le spectateur ?

Perception et langage photographique

- Dans quelle mesure le cadrage et la composition photographique peuvent-ils perturber la perception habituelle du réel et créer une réalité augmentée ou poétique ?

- En quoi les procédés expérimentaux — interventions manuelles, manipulations chimiques, détournements techniques — transforment-ils la perception du médium photographique et contribuent-ils à en redéfinir le langage ?

- Quelle place les artistes photographes accordent-ils aux notions d’original, de copie ou de reproductibilité en série, et comment ces choix s’articulent-ils avec une réflexion critique sur la nature de l’image photographique ?

Hybridation et statut du médium

- Quels sont les enjeux esthétiques et conceptuels de l’hybridation entre photographie, peinture, sculpture ou installation dans la pratique plasticienne, et comment ces croisements redéfinissent-ils le statut de la photographie dans le champ de l’art contemporain ?

- En quoi la photographie plasticienne remet-elle en cause les frontières traditionnelles entre photographie et arts plastiques, et comment interroge-t-elle la notion même d’image photographique comme trace ou comme inscription du temps ?

- Quelles sont les implications esthétiques et conceptuelles de l’hybridation entre photographie et autres formes d’art visuel (installation, performance, dispositifs multimédias) ?

Œuvre, espace et spectateur

- Comment la photographie plasticienne transforme-t-elle la relation entre l’œuvre, l’espace d’exposition et de quelle manière reconfigure-t-elle le rôle du spectateur dans l’expérience de l’image ?

- Quels critères distinguent selon vous une photographie plasticienne d’une photographie plus documentaire ou traditionnelle ?

Axes de travail

- Subjectivité, mise en scène par le cadrage et la composition : cf. Nan Goldin, Sophie Calle, Javier Vallhonrat, Patrick Tosani

- Effacement, altération ou abstraction par la question du temps et de la trace et par l’expérimentation technique et matérielle : cf. Hiroshi Sugimoto, Thomas Ruff, Thomas Demand, Jean-Marc Bustamante

- Fiction, hybridation, décalage/ détournement par la mise en espace et

l’hybridation avec d’autres médiums : cf. Jeff Wall, Sandy Skoglund, Pierre & Gilles

Références artistiques possibles

Julia Margaret CAMERON (1815-1879), The Rosebud Garden of Girls (La roseraie des jeunes filles), 1868, tirage albuminé, Victoria & Albert Museum, Londres

Alfred STIEGLITZ (1864-1946), New-York – Snow storm: snapshot out of my windows, 1902, photogravure, 18,7 x 12,7 cm

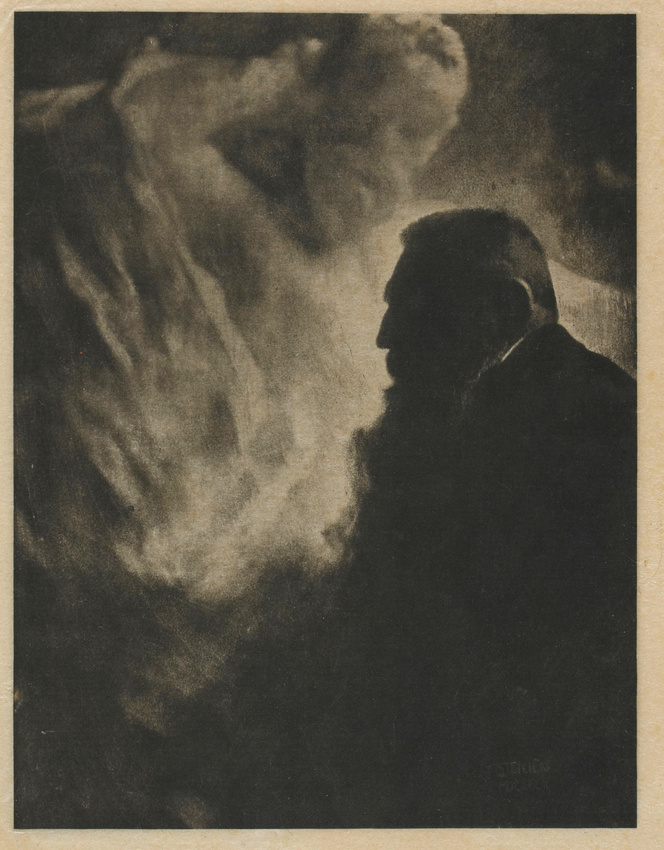

Edward STEICHEN (1879-1973), Rodin, 1903, hélio sur papier japonais, 21,2 × 16,1 cm, musée d’Orsay, Paris. Cette photographie s’inscrit dans le courant pictorialiste, où l’artiste cherche moins à documenter la figure de Rodin qu’à capter une atmosphère, un face-à-face entre le créateur et ses œuvres, entre l’ombre & la lumière, le solide & le sculptural. L’usage de la photogravure ou des procédés pigmentaires accentue une texture douce, presque picturale, qui efface quelque peu la netteté documentaire pour favoriser une résonance symbolique.

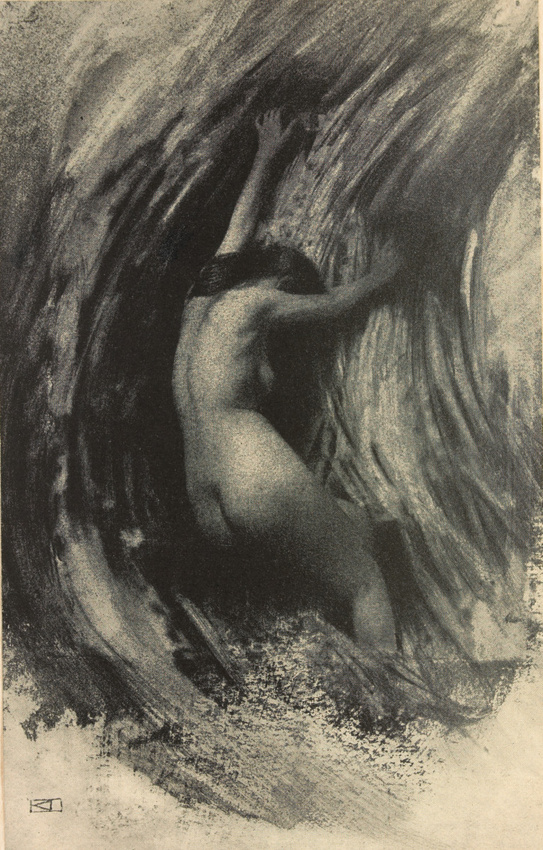

Robert DEMACHY (1859 – 1936), Struggle, 1904, épreuve photomécanique (similigravure) à partir d’une épreuve à la gomme bichromatée, 19,4 × 12,1 cm, musée d’Orsay, Paris

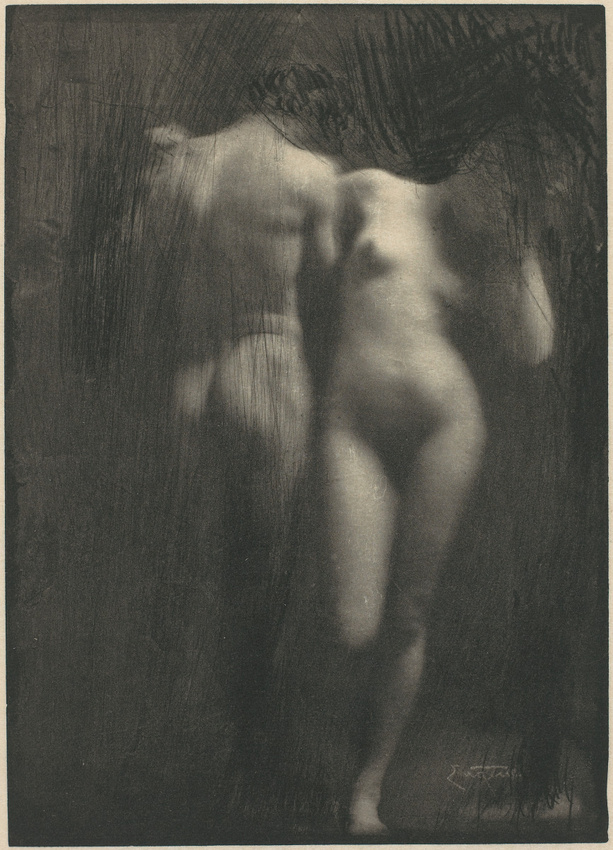

Frank EUGENE (1865-1936), Adam et Eve, 1910, héliogravure, 17,6 x 12,6 cm, Musée d’Orsay, Paris. Le procédé d’héliogravure, combiné au support de tirage sur papier, donne à l’image une texture douce, souvent nuancée, qui rapproche l’image photographique d’un rendu plus pictural. Ce flou artistique contribue à estomper les contours, rendant la référence au corps moins “documentaire” qu’impressionniste de la réalité. Intervenir graphiquement sur le négatif et gommer l’indicialité brute de l’épreuve renforcent la dimension mythologique du sujet, transformant les modèles en archétypes et non en personnes réelles.

Eugène ATGET (1857-1927), « Au Bacchus », Commerce de Vins, rue de Caumartin, Paris, 1913, épreuve sur papier albuminé, d’après négatif sur verre Photoau gélatino-bromure, 22,3 x 17,8 cm, Musée Carnavalet, Paris. L’image, réalisée dans le cadre de son vaste projet documentaire sur le « Vieux Paris », capture à la fois l’aspect pittoresque et la banalité du quotidien urbain. L’absence de figures humaines, fréquente chez Atget, accentue la présence des éléments matériels (enseigne, façade, inscription), conférant à la photographie une dimension presque fantomatique.

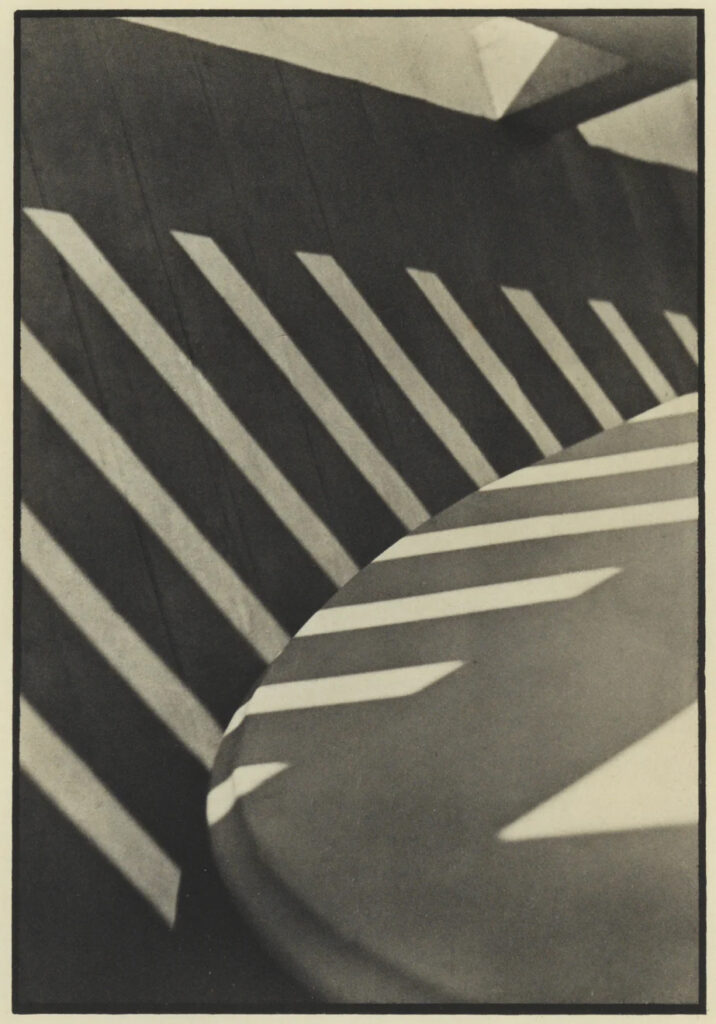

Paul STRAND (1890-1976), Photographie, 1917, photogravure, 29,2 x 20,3 cm, de Camera Work, Éd. 49 of 50, Robert Mann Gallery, New York

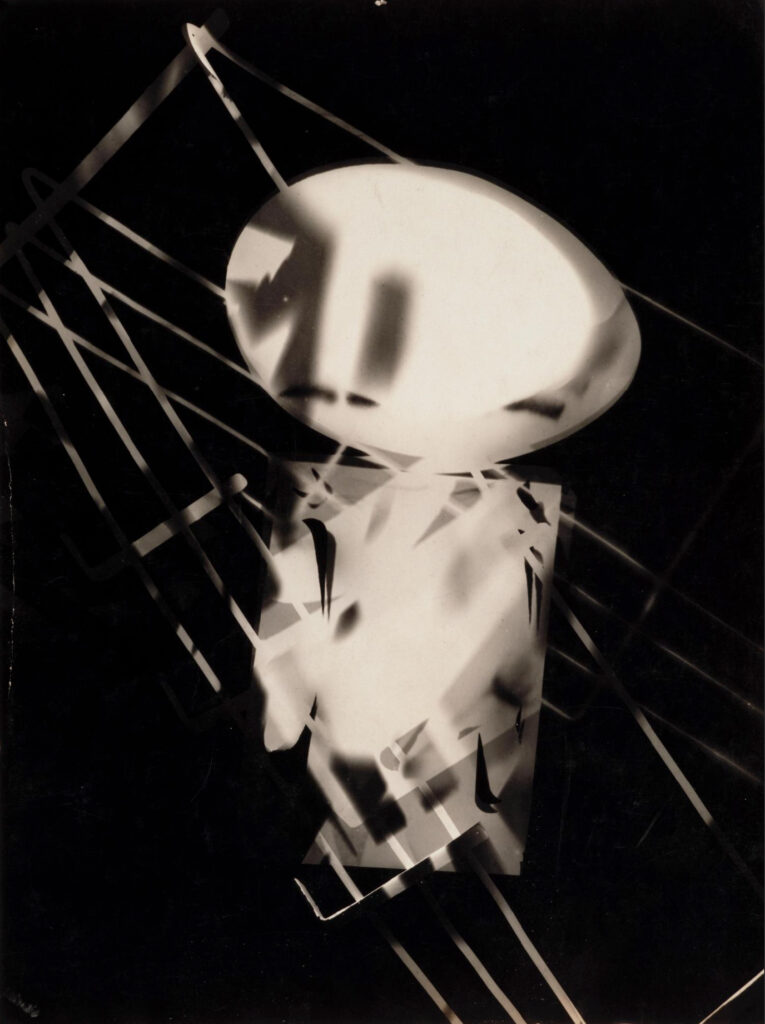

Man RAY (1890-1976), Retour à la raison, 1923, épreuve gélatine-argentique,

18,7 × 13,9 cm, Julien Levy Collection, Art Institut Chicago

László MOHOLY-NAGY (1895-1946), Sans titre, 1925-1928, épreuve gélatino-argentique, 23,9 x 17,9 cm, Centre Pompidou, Paris

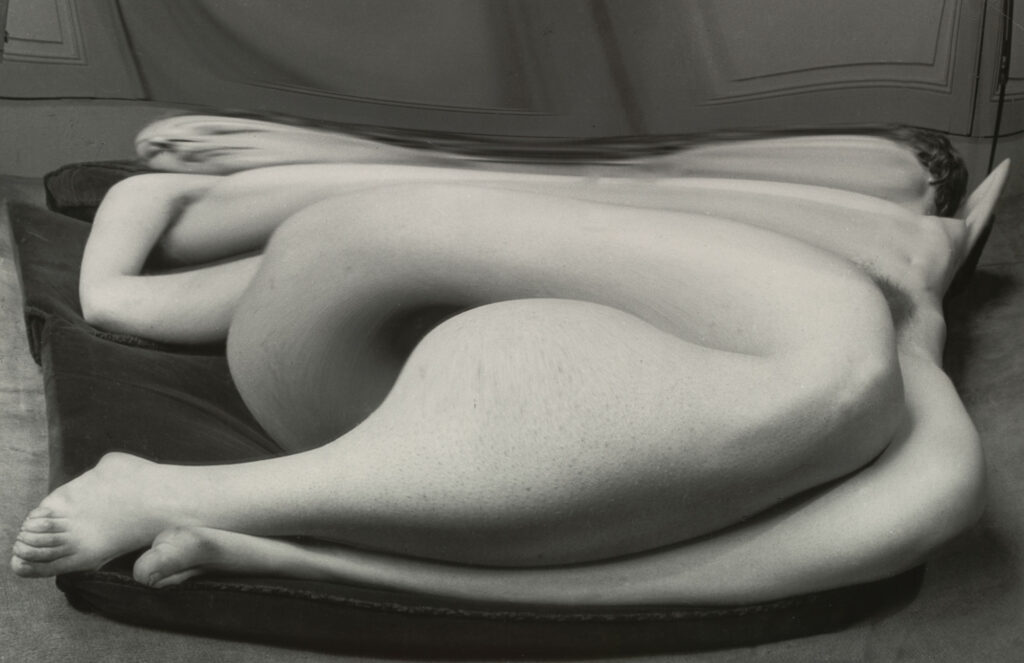

André KERTÉSZ (1894-1985), Distorsion #34, 1933, épreuve gélatino-argentique, série photographique, 22,6 × 34,4 cm, MoMA, New York

Lucas SAMARAS (1936), Photo-Transformation, 1973, polaroid SX-70 modifié , 7,9 x 7,9 cm, Cool. particulière

Franco FONTANA (1933), Comacchio, Italie, 1976, photographie couleur, 27 x 42 cm, Coll. particulière

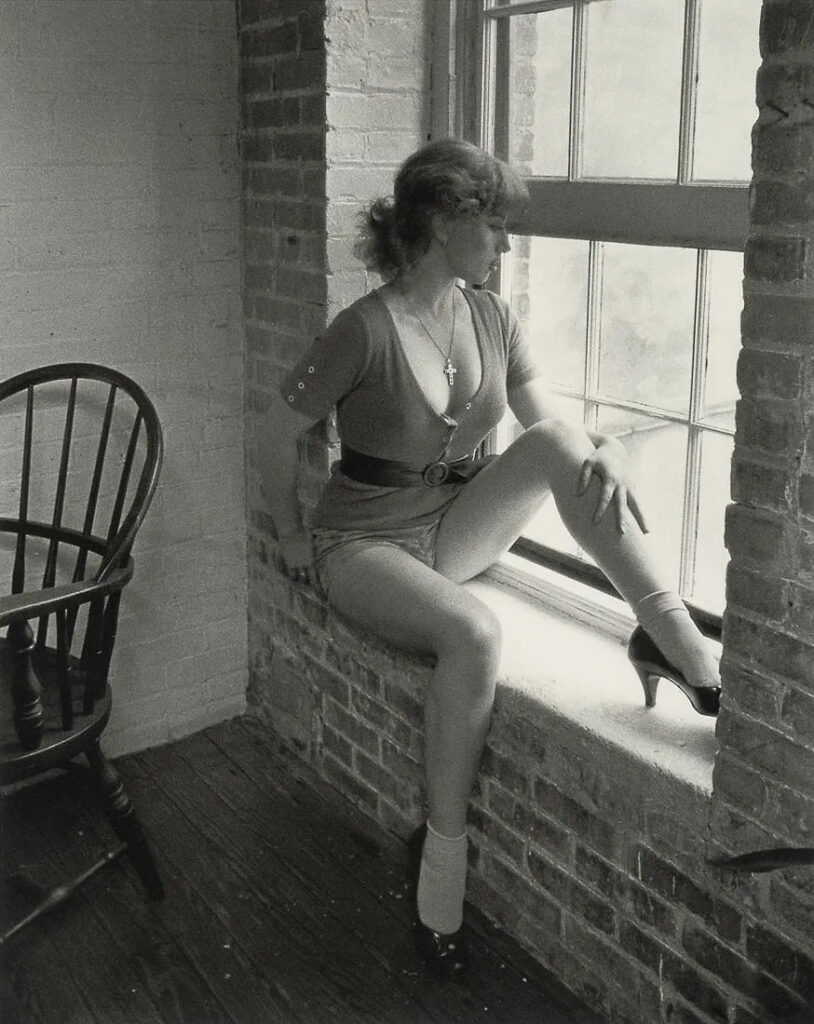

Cindy SHERMAN (1954), Untitled Film Stills #15, 1978, photographie, Coll. particulière

Jeff WALL (1946), The Destroyed Room (La chambre détruite), 1978, photographie couleur, caisson lumineux, 169 × 258,4 × 7 cm, Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa

Jan DIBBETS (1941), I, 1980, impressions chromogènes découpées et collées sur planche et graphite, 73 × 73,3 cm, The MET, New York

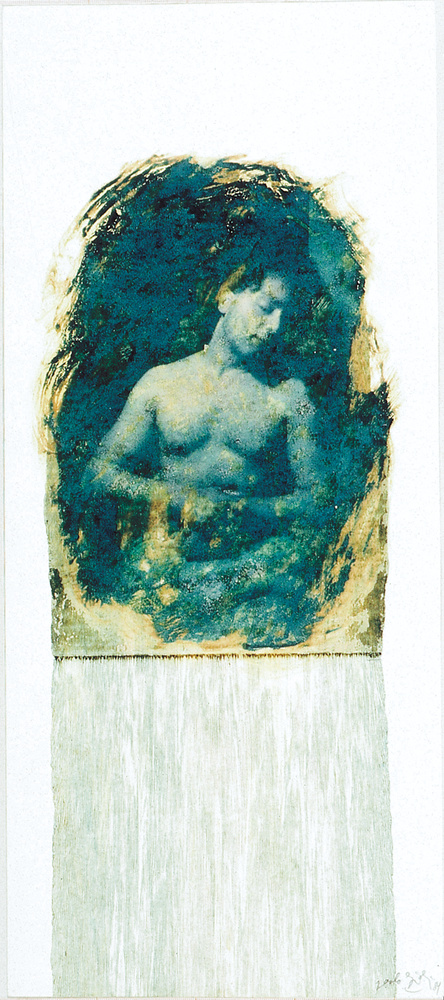

Paolo GIOLI (1942-2022), Hommage à Hippolyte Bayard, 1981, transfert de Polaroid sténopé sur papier Fabriano, 50 x 21,9 cm, Galerie Michèle Chomette, Paris

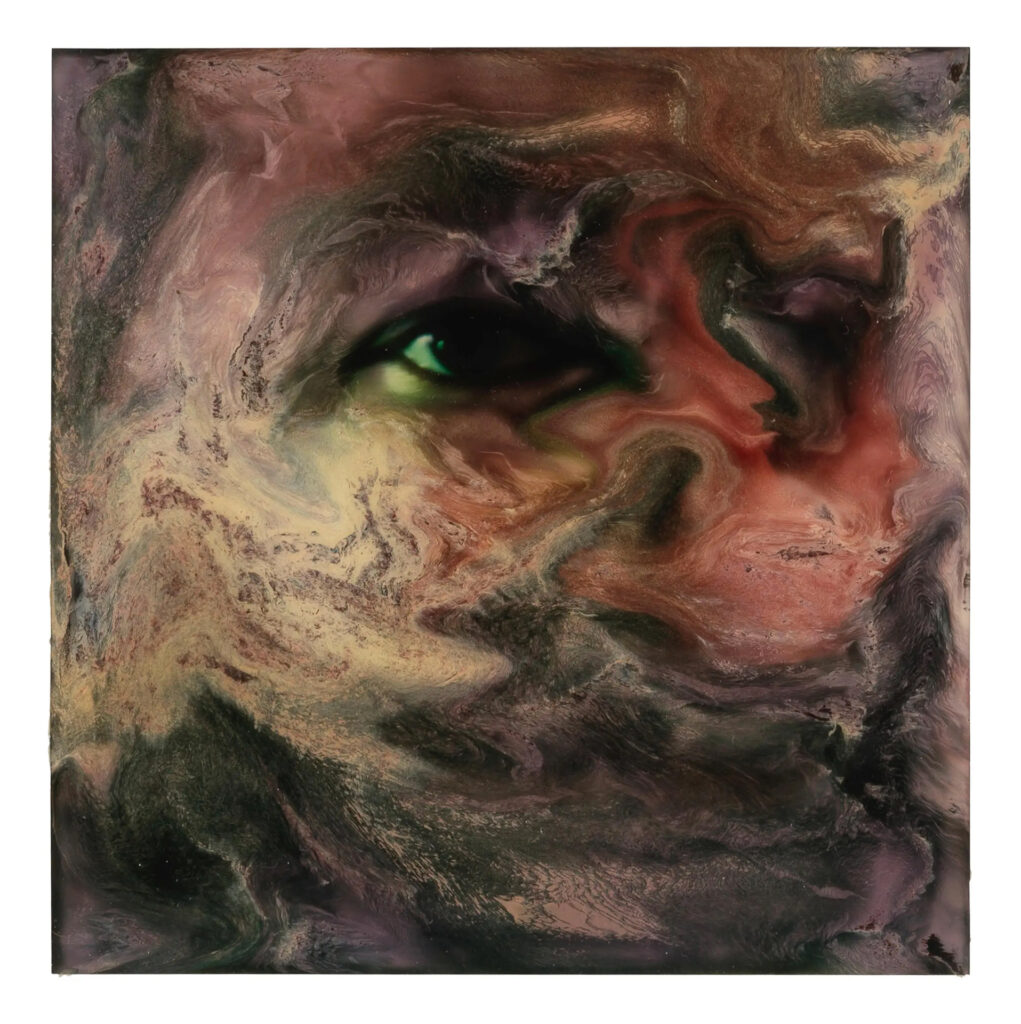

Katharina SIEVERDING (1944), Continental nucleus I, 1983, photographie colorée, 400 x 700 cm, Coll. particulière. Ces pièces interrogent la manière dont les images peuvent porter la mémoire collective et individuelle, tout en remettant en question les notions de vérité et de représentation.

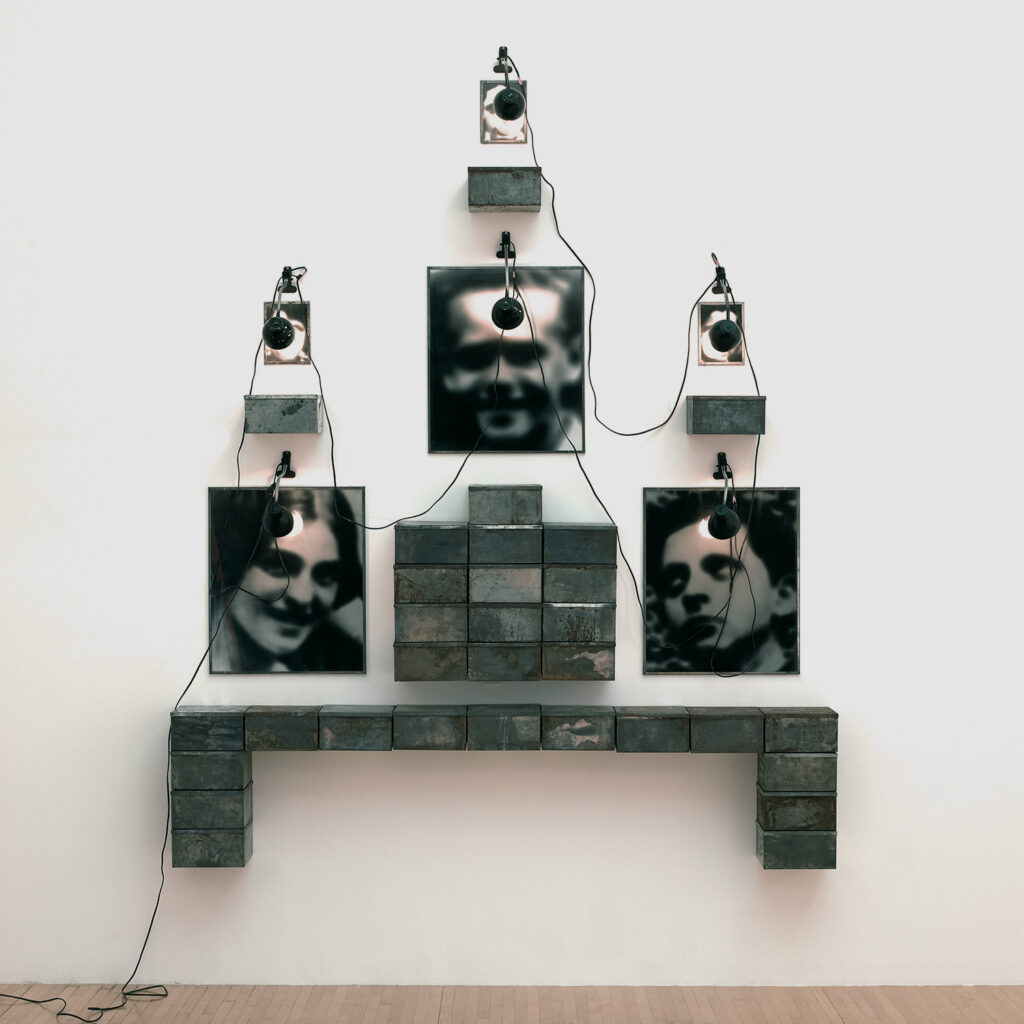

Christian BOLTANSKI, Autel du Lycée de Chases, 1988, Musée d’art contemporain de Los Angeles

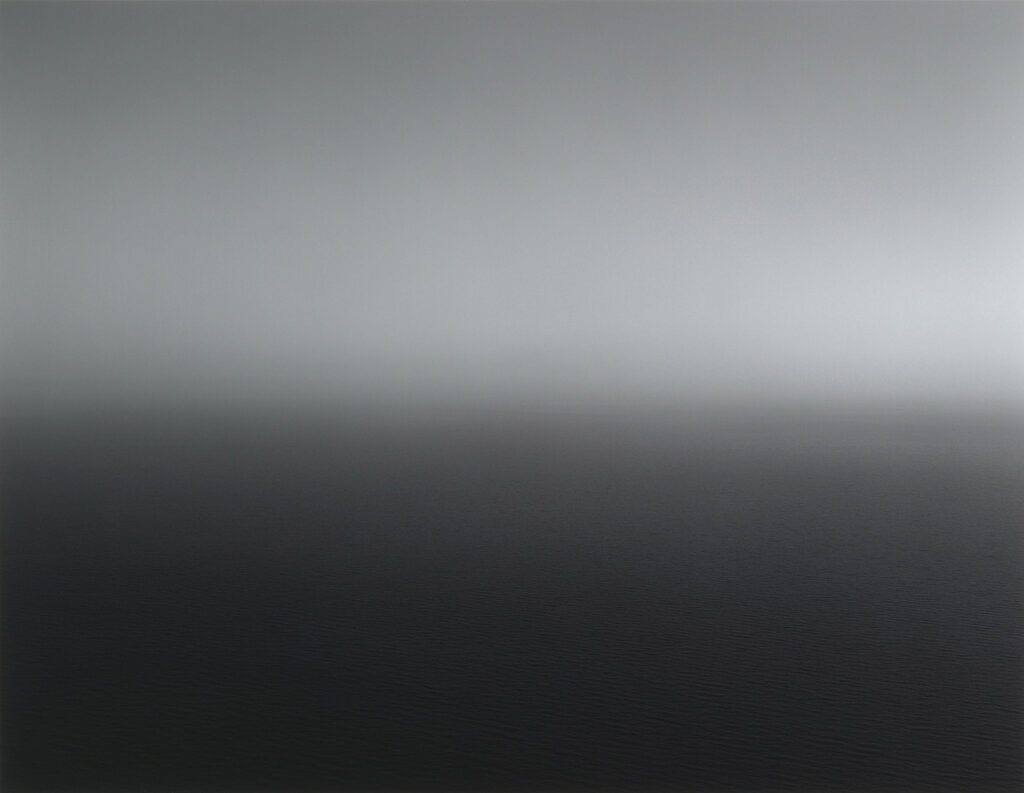

HIROSHI SUGIMOTO (1948), Mediterranean, La Ciotat 2 (D), 1989, épreuve argentique de la série Seascapes, 41,9 x 54,3 cm, Musée Solomon R. Guggenheim, New York. Dans cette série, Sugimoto photographie différentes étendues d’eau avec une rigueur quasi cartographique. Chaque image, intitulée d’après le lieu représenté, se compose toujours de deux zones égales : la mer et le ciel, séparés par une ligne d’horizon nette. Loin de constituer une simple documentation répétitive, ces vues minimalistes révèlent la singularité de chaque moment saisi : la densité d’un brouillard, la variation de la lumière ou l’immobilité de l’eau. Ainsi, au-delà de la constance du dispositif, c’est la diversité des atmosphères et des temporalités qui distingue une mer de l’autre, conférant à la série une dimension à la fois poétique et méditative.

Thomas DEMAND (1964), Badezimmer (Bathroom), 1997, C-Print, 160 × 122 cm, Esther Schipper, Berlin. Reconstitution du lieu où le ministre allemand Uwe Barschel a été retrouvé mort. Tout a l’air banal et réaliste au premier regard, mais en y regardant de plus près, on perçoit que les détails (eau, carrelage, objets) sont artificiels, en papier. Un vrai basculement entre document et fiction.

Thomas RUFF (1958), Nacht 6 III, 1992, C-Print, 189 x 189 cm, Collection DZ BANK at the Städel Museum

Éric RONDEPIERRE (1950), Scène W1630 A extrait de la série Précis de décomposition, 1993-1995, photographie noir et blanc sur aluminium, 70 x 105 cm, galerie Michelle Chomette, Paris

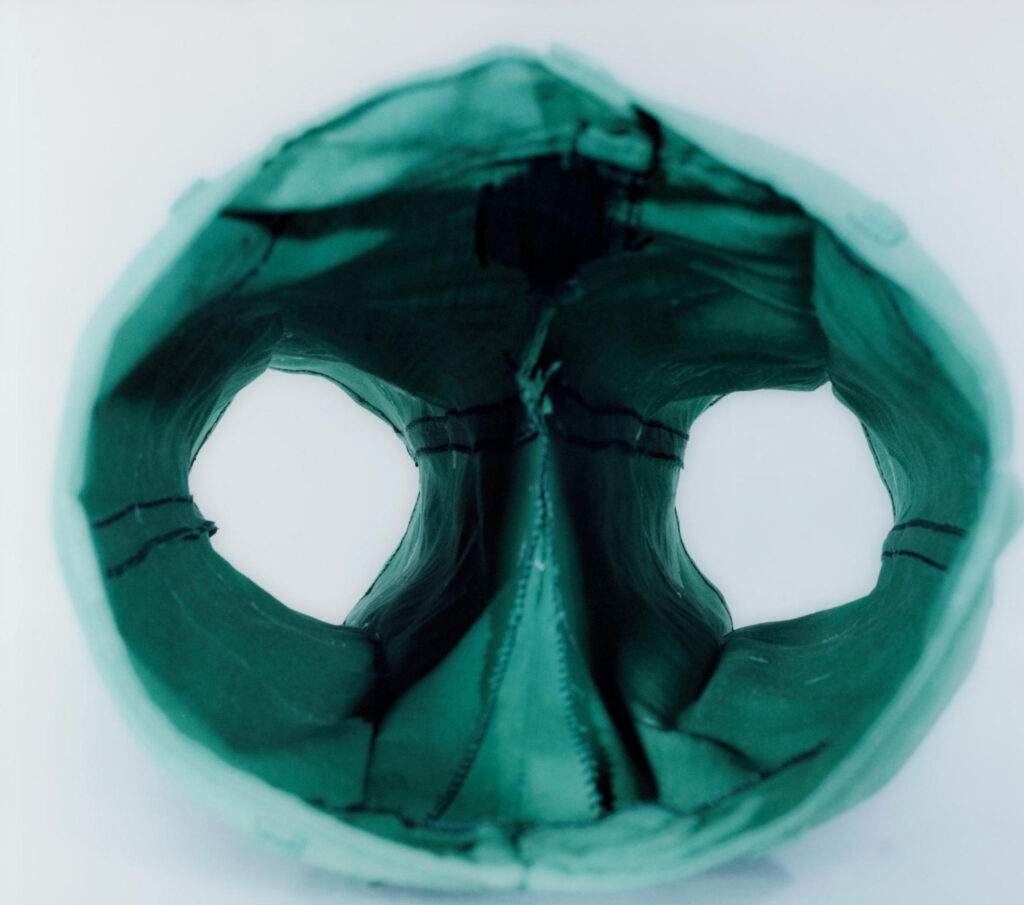

Patrick TOSANI (1954), Masque n° 7, 1999, épreuve chromogène, 92,1 x 106,4 cm, Diasec sans cadre, Centre Pompidou, Paris. En quête d’une nouvelle objectivité photographique, Patrick Tosani adopte de grands formats, une mise en scène soignée, une grande netteté dans le rendu des formes. Il tend à réduire le corps humain au statut d’objet. Dans la série des CDD (Corps du dessous), il dépersonnalise ses modèles, installés sur une plaque de verre, en insistant sur leur matérialité. Les pantalons rigidifiés qui évoquent des Masques associent ainsi consumérisme et primitivisme. Ces formes ramassées rappellent l’esthétique publicitaire, tandis que la réduction des titres à des sigles numérotés souligne l’aspect sériel de la démarche de l’artiste.

Paul GRAHAM (1956), Untitled #11, de la série « American Night », 2000, photographie, vue de l’installation au Museum Folkwang d’Essen, en 2009

Bill ARMSTRONG (1952), Portrait #302 de la série Portraits, 2000, photographie numérique intentionnellement floue, dimensions variables selon les tirages, Musée Reina Sofía, Madrid. Dans Portrait #302, Armstrong présente une silhouette floue sur fond coloré, suggérant une présence humaine sans en révéler les détails. Cette approche met l’accent sur la couleur, la forme et la posture pour exprimer une gamme d’émotions humaines, tout en maintenant une ambiguïté qui invite le spectateur à projeter ses propres interprétations. La technique de flou intentionnel utilisée par Armstrong transforme le portrait traditionnel en une abstraction visuelle, questionnant ainsi les conventions de la représentation photographique.

Corinne VIONNET (1969), Photo Opportunities, 2005-2014, série de photographies numériques composites (impressions pigmentaires), dimensions variables selon les tirages, généralement entre 37,6 × 50,3 cm et 88,9 × 119,4 cm, Musée d’Art Moderne de San Francisco (SFMOMA), Bibliothèque d’art et d’archéologie de Genève

Pictorialisme

La photographie est-elle un art ou une simple technique de reproduction du réel ? Le débat ressurgit à la fin des années 1880 avec le mouvement pictorialiste, qui rejette le réalisme et l’exactitude pour une photographie artistique et cherchent à rivaliser avec le dessin et la peinture.

Cf. documentaire de la collection PHOTO – les grands courants de la photographie d’Arte France, Camera Lucida productions.

La photographie, popularisée à partir de 1839, fut d’abord perçue comme un procédé mécanique et scientifique destiné à reproduire fidèlement le monde visible. En 1886, le photographe anglais Peter Henry EMERSON publie un texte manifeste, Photography: a pictorial art, dans lequel il revendique la valeur artistique de ce médium encore jugé trop technique pour être admis parmi les Beaux-Arts. L’expression « a pictorial art » est d’ailleurs reprise telle quelle en France pour désigner le nouveau courant appelé « pictorialisme ».

Ce mouvement constitue la première véritable école de photographie artistique, et, plus largement, le premier mouvement international propre à ce médium. Sa période d’apogée s’étend approximativement de 1889 à 1914, même si certains prolongements se manifestent au-delà.

La photographie dite « victorienne » (1840-1880), illustrée notamment par Julia Margaret CAMERON, avait déjà ouvert la voie d’une approche artistique. Le pictorialisme franchit un pas supplémentaire en réclamant explicitement la reconnaissance de la photographie comme art à part entière. Ses adeptes affirment leurs ambitions esthétiques face à la démocratisation rendue possible par le premier Kodak lancé en 1888 par George EASTMAN et son slogan « You press the button, we do the rest ».

Militants de cette cause, Alfred STIEGLITZ à New York et Alfred HORSLEY HINTON à Londres défendent l’idée que la photographie ne doit pas se limiter à une reproduction mécanique de la nature, mais s’émanciper comme un art autonome, distinct des Beaux-Arts traditionnels. Dans cet esprit, le peintre Auguste DONNAY, proche de plusieurs photographes, fustige « la vision du monstre-à-l’œil-méticuleux », tandis que Robert DEMACHY assume pleinement les critiques : « Peut-être nous accusera-t-on d’effacer ainsi le caractère photographique ? C’est bien notre intention. »

Photographie plasticienne

Le terme « photographie plasticienne » qualifie une pratique artistique apparue dans le champ de l’art contemporain, particulièrement marquée dans les années 1980-1990, qui utilise la technique photographique au service de créations plastiques, conceptuelles et esthétiques plutôt que de simples représentations fidèles du réel. Contrairement à la photographie « classique » ou documentaire, le photographe plasticien met en scène l’espace, les objets ou les personnes, oriente la prise de vue, manipule les images et parfois même les matériaux pour donner à la photo une dimension plastique, subjective et souvent hybride.

Cette démarche, forgée par la critique Dominique BAQUÉ en 1998, regroupe des artistes dont les œuvres sont inclassables et qui explorent les limites du médium en le mélangeant avec d’autres disciplines, parfois en travaillant l’image photographique comme la matière-même de l’œuvre. La photographie plasticienne est ainsi un courant qui ne se résume pas à une technique ni à un style, mais revendique une intention artistique, une manipulation consciente et une réflexion sur la nature de la photographie comme art contemporain.

Bernd et Hilla BECHER, Urs LÜTHI, Dieter APPELT, Lucas SAMARAS, Jeff WALL, Cindy SHERMAN, John COPLANS, Pascal KERN, Éric POITEVIN, Andres SERRANO, Sophie CALLE, Yves TRÉMORIN, Jean-Luc MOULÈNE, Patrick TOSANI, Richard PRINCE, Boyd WEBB, Joël-Peter WITKIN, Javier VALHONRAT, Alain FLEISCHER, William WEGMAN, Pierre et Gilles, Sandy SKOGLUND, Andreas GURSKY, Suzanne LAFONT, Nan GOLDIN…

Champ des questionnements plasticiens

Domaines de la présentation des pratiques, des productions plastiques et de la réception du fait artistique

La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques

- Jouer avec les procédés et les codes de la représentation, affirmer des intentions

- Rapport au réel : mimesis, ressemblance, vraisemblance et valeur expressive de l’écart

- Représentation du corps et de l’espace : diversité des approches et des partis-pris

La figuration et l’image ; la non-figuration

- Mobiliser, citer, recréer, détourner des codes de l’image, de la narration figurée ou de la non-figuration

- La non-figuration : systèmes plastiques et processus en jeu, autonomie des données formelles, matérielles, gestuelles, chromatiques…

La matière, les matériaux et la matérialité de l’œuvre

- Créer avec le réel, intégrer des matériaux artistiques et non-artistiques dans une création

- Les propriétés de la matière, des matériaux et les dimensions techniques de leur transformation : caractéristiques et qualités (physiques, plastiques, techniques, sémantiques, symboliques) des matériaux, de la matière colorée

- Élargissement des données matérielles de l’œuvre : intégration ou détournement du réel, matériaux artistiques et a priori non-artistiques, lumière naturelle ou artificielle

- Dominique Baqué, La photographie plasticienne, Éditions du Regard, 1998

- Charlotte Cotton, La photographie dans l’art contemporain. Thames & Hudson, 2005

- Quentin Bajac, Après la photographie ? De l’argentique à la révolution numérique. Paris : Gallimard, 2010

Ouverture du diaphragme (f/)

Réglage : f/1.4, f/2.8, f/5.6, f/8, f/16, etc.

- Effet sur la lumière : Plus l’ouverture est grande (petit chiffre f), plus la lumière entre dans l’appareil. → f/1.8 = très lumineux, f/16 = très sombre.

- Effet sur la profondeur de champ :

- Grande ouverture (f/1.8) → faible profondeur de champ → arrière-plan flou (bokeh).

- Petite ouverture (f/16) → grande profondeur de champ → tout net du premier au dernier plan.

- Effet artistique : contrôle du flou et de la netteté.

Vitesse d’obturation (temps d’exposition)

Réglage : 1/1000 s, 1/250 s, 1/60 s, 1 s, etc.

- Effet sur la lumière : plus le temps est long, plus le film reçoit de lumière. → 1 s = très lumineux, 1/1000 s = très sombre.

- Effet sur le mouvement :

- Vitesse rapide (1/500 s) → fige le mouvement.

- Vitesse lente (1/15 s, 1 s) → crée du flou de mouvement.

- Effet artistique : suggestion du mouvement, ambiance nocturne, filé, etc.

Sensibilité du film (ISO ou ASA)

Réglage : ISO 100, 200, 400, 800, 1600…

- Effet sur la lumière :

- ISO faible (100) → moins sensible → besoin de plus de lumière.

- ISO élevé (800 ou 1600) → plus sensible → utile en faible lumière.

- Effet sur le grain :

- ISO bas → grain fin → image nette et douce.

- ISO haut → grain prononcé → aspect brut ou vintage.

- Effet artistique : choix du rendu (lisse ou granuleux).

Mise au point (focus)

Réglage manuel sur la bague d’objectif.

- Effet sur la netteté : détermine quelle partie de l’image est nette.

- Effet artistique : permet d’attirer l’attention sur un sujet précis (flou d’avant-plan ou d’arrière-plan).

Type de film

Film noir et blanc / couleur / diapositive (slide) / négatif.

- Effet sur le rendu :

- Négatif couleur → teintes douces, grande latitude d’exposition.

- Diapositive (E-6) → couleurs saturées, contraste fort, peu de marge d’erreur.

- Noir et blanc → jeu sur contrastes et textures.

- Effet artistique : ambiance générale, tonalité émotionnelle.

Température de couleur / balance des blancs

En argentique, ce n’est pas un réglage de boîtier, mais dépend du film utilisé.

- Film lumière du jour (Daylight) : pour la lumière naturelle (~5500 K).

- Film tungstène : pour éclairage artificiel chaud (~3200 K).

- Effet : des dominantes chaudes (orangées) ou froides (bleutées) peuvent apparaître si le film ne correspond pas à la source lumineuse.

Distance focale (objectif utilisé)

Exemples : 28 mm, 50 mm, 85 mm, 200 mm…

- Effet sur le cadrage :

- Grand-angle (28 mm) → champ large, déformation, profondeur accentuée.

- Téléobjectif (85 mm ou plus) → champ étroit, compression des plans.

- Effet artistique : perspective et rapport au sujet.

Utilisation du flash

- Effet sur la lumière : éclaire le sujet principal, réduit les ombres.

- Effet artistique : peut figer le mouvement, créer un rendu dur ou stylisé selon la puissance et la direction.

Mesure de lumière / exposition

- Mode manuel ou semi-auto (si boîtier équipé) :

- Centrée, pondérée, spot… selon où la lumière est mesurée.

- Effet : détermine si la photo est sous-exposée ou surexposée.

- En argentique, il faut souvent mesurer avec un posemètre ou interpréter la scène à l’œil.