À partir d’un objet que vous aurez apporté, réalisez une mise en scène sensible, afin que celui-ci acquiert une dimension artistique.

#installation #ready-made #dispositif de monstration #socle #vitrine #cadre #exposition #théâtralisation

Objectifs

La séquence a pour objectifs d’amener les élèves à :

- comprendre que le dispositif d’exposition donne lieu à un déploiement de l’œuvre dans l’espace et engendre un nouveau rapport au corps du spectateur,

- saisir que la compréhension de l’œuvre peut s’établir à partir de différents points de vue,

- voir que les caractéristiques du lieu (sens, forme) peuvent dialoguer avec l’œuvre qui y est ; saisir l’influence des dispositifs de présentation d’une œuvre

- comprendre les intentions de l’artiste dans sa stratégie d’organisation d’une installation,

- comprendre qu’un lieu peut agir en résonnance avec l‘artiste, l’œuvre, sa démarche et être source de création,

- saisir que l’œuvre peut révéler le lieu et inversement (aspects historiques, sociologiques, sensibles).

Évaluation

L’évaluation portera sur :

- la maîtrise du travail préparatoire dans le carnet

- la cohérence et la pertinence des choix (plastiques, iconiques, sémantiques, symboliques) au regard du projet de mise en scène

- la pertinence des références convoquées et des éléments de médiation.

L’espace du sensible

Comment et pourquoi les artistes, scénographes ou commissaires d’exposition mettent-ils en scène les œuvres ? Comment repenser la présentation d’une œuvre dans un espace d’exposition ?

En quoi les choix de mise en espace d’une œuvre, depuis les dispositifs traditionnels (socle, cadre, cimaise) jusqu’aux supports plus ouverts (projection, installation, dispositifs interactifs), influencent-ils la manière dont elle est perçue et comprise par le spectateur ?

Les conditions de la perception sensible (regard, sensation, lecture, etc.) seront à anticiper dans l’élaboration formelle du projet plastique.

Méthodologie

- Partir d’un plan existant ou à réaliser : prise de mesures sur site, lecture des côtes

- Prendre des croquis, photos ou captation vidéo du lieu d’exposition ; tenir compte des ouvertures (fenêtres, portes, passages) ; annoter les sources d’éclairages : source lumière naturelle, orientation du soleil et incidence sur les ombres produites au fil de la journée, repérage des interrupteurs et prises électriques

- Réaliser un plan légendé (pouvant être ensuite repris, finalisé) complété par les croquis des productions qui seront exposées ou les photographier et les imprimer

- Définir, déterminer ce qui fait lien-liant dans votre exposition : rapprochements plastiques, sémantiques…

- Transposer votre projet sur le lieu retenu

- Observer les liens établis entre les productions et le lieu ; mesurer leur(s) portée(s), le(s) sens produit(s)

- Scénariser, tracer (sur plan, maquette, site) le sens de lecture, de la visite et en questionner la pertinence

- Titrer votre exposition et y porter une note d’intention (support affiché/en livret à disposition lors des visites)

- Réaliser des cartels soignés et complets et pouvant s’accompagner d’une note d’intention ou notice explicitant la production, la démarche de l’auteur, ou une orientation spécifique

- Exemple de cartel simple : Prénom NOM (année nais.-année mort), Titre de l’œuvre, date de réalisation, technique-matériaux, format × format cm. Lieu de conservation, Ville, Pays

- Penser une signalétique acheminant au lieu d’exposition

- Réaliser les éléments de communication et penser à sa diffusion…

Références artistiques possibles

- Meret OPPENHEIM (1913-1985), Déjeuner en fourrure, 1936, MoMA, New-York

- Marcel DUCHAMP (1887-1968), Boîte-en-valise, 1936-1941, Musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg

- Joseph CORNELL (1903-1972), Untitled, Cockatoo and Corks (sans titre, cacatoès et bouchons), 1948, Collection privée

- Robert RAUSCHENBERG (1925-2008), Monogram, combine-painting, 1955-59, freestanding combine, 106,6 x 160,6 x 163,8 cm, Musée National d’Art Moderne, Paris

- ARMAN (1928-2005), Home, Sweet Home, 1960, accumulation dans une boîte fermée par un plexiglas, 160 x 140,5 x 20,3 cm, Centre Pompidou, Paris

- Joseph KOSUTH (1945), One and three chairs, 1965, chaise en bois et deux photos, l’une de la chaise et l’autre de la définition du mot « chair » (chaise), 200 x 271 x 144 cm, MoMA, New-York, source : https://www.moma.org/collection/works/81435?

- Joseph BEUYS (1921-1986), Infiltration homogène pour piano à queue, 1966, piano recouvert de feutre et tissus, 100 x 152 x 240 cm

- Gordon MATTA-CLARK (1943-1978), Conical Intersect, 1975, découpe d’immeuble au 27, 29 rue Beaubourg à Paris

- Sans titre

- Jean-Luc VILMOUTH (1952), Sans titre, 1979/2020, œuvre in situ, marteau incrusté dans le mur, dimensions variables

- Michel VERJUX (1956), Deux portes de deux murs en vis-à-vis, 1984, installation, 2 projecteurs de diapositives, 2 parallélépipèdes rectangles en bois non peints, dimensions variables

- Christian BOLTANSKI (1944-2021), Monument, 1985, 65 photographies noir et blanc et couleur, 17 lampes électriques, variateur et câbles électriques, 183 x 238 cm, Nîme, le carré d’art, musée d’art contemporain

- Tony CRAGG (1949), Palette, 1985, installation de fragments d’objets colorés en plastique, Collection FRAC Bourgogne

- Jeff KOONS (1955), New Hoover Deluxe Shampoo Polishers, 1986, aspirateurs alignés sous vitrine

- John ARMLEDER (1948), Furniture Sculpture 189, 1988, acrylique sur toile et batterie muette, 110 x 270 cm (toile), 91 x 86 x 66 cm (batterie)

- Allan McCOLLUM (1944), Perfect Vehicles, 1988, installation, 5 pots posés sur un socle recouvert de velours, acrylique sur plâtre, bois, tissu, 157 x 130 x 28 cm, 5 x (50 x 20 cm), socle : 107 x 130 x 28 cm, Collection FRAC Bourgogne

- Louise BOURGEOIS (1911-2010), Precious liquids, 1991-1992, environnement : réservoir d’eau en bois de cèdre, métal, verre, albâtre, tissu, broderie, eau, boules en caoutchouc et bois de cèdre, 427 x 442 cm, Paris, MNAM

- ABSALON (1964), Cellule # 1, 1992/1994, carton et peinture blanche

- Bertrand LAVIER (1949), GIULIETTA, 1993, automobile accidentée sur socle, 166 x 420 x 142 cm

- Kendell GEERS (1968), Pièce suspendue, 1993, installation, briques, corde, dimensions variables

- Kendell GEERS (1968), TW (Circle), 1994, bâtons de police, Collection de l’artiste

- Ernest PIGNON-ERNEST (1942), Cabines, Lyon, 1997, série d’affiches collées dans des cabines téléphoniques

- Damien HIRST (1965), Contemplating a Self Portrait as a Pharmacist, 1998, installation, acier, verre, bois, huile sur toile, blouse de laboratoire, divers matériaux d’artiste, tables, miroir, chaussures, cendrier, briquet, cigarettes, cruche en céramique, bols, tasse et rouleau de papier toilette, 243,8 x 274,3 x 304,8 cm

- Daniel FIRMAN (1966), Gathering, 2000, Collection FRAC Bourgogne

- Franck SCURTI (1965), Les reflets (tabac, loto, metro, presse), 2004, enseignes lumineuses, néons, 120 x 42 x 35 cm et dimensions variables

- Bernard PRAS (1952), La liberté guidant le peuple, 2002, photographie, anamorphose réalisée à partir d’objets divers

- Erwin WURM (1954), Truck (Camion), 2005, installation, camion au châssis cintré, MAC de Lyon

- Chiharu SHIOTA (1972), Over the Continents, 2014, installation, vielles chaussures, laine rouge

- Mike NELSON (1967), A7, Route du soleil, 2015, installation, biennale de Lyon, caoutchouc, béton, acier, dimensions variables

- Siah ARMAJANI (1939-2020), Bridge builder, 2016, installation au Kemper Museum of Contemporary Art, Kansas City.

Ready-made

Un ready-made, dans l’histoire de l’art, se réfère à une expérience spécifique initiée par Marcel DUCHAMP (1887-1968) où l’artiste s’approprie un objet manufacturé tel quel, en le privant de sa fonction utilitaire. Il lui ajoute un titre, une date, éventuellement une inscription et opère sur lui une manipulation en général sommaire (ready-made assisté : retournement, suspension, fixation au sol ou au mur, etc.), avant de le présenter dans un lieu culturel où le statut d’œuvre d’art lui est alors conféré.

Roue de bicyclette créée à Paris en 1913 est considéré comme le premier ready-made : il s’agit d’une roue de bicyclette (sans le pneu) fixée par sa fourche sur un tabouret en bois peint.

Carré noir sur fond blanc

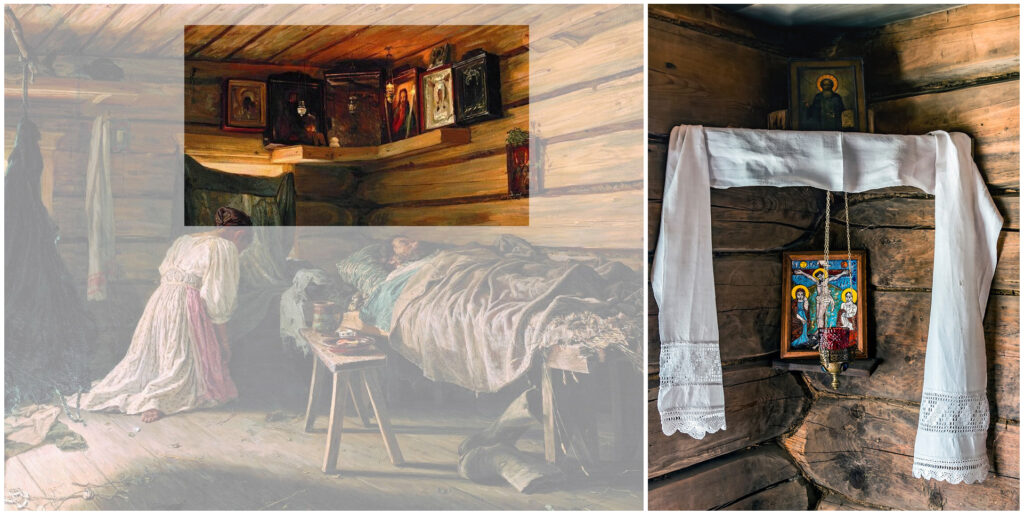

1. Ici dans cet exemple, une icône est donnée à voir, est montrée dans un lieu, pas nécessairement artistique.

L’icône est posée dans un angle de la pièce des maisons traditionnelles russes d’où elle peut être vue de quiconque et du visiteur passant la porte d’entrée. La traduction française de « krasny ugol » est le « coin rouge » ou « le beau coin ». Elle n’est pas accrochée, mais posée sur un support de bois. Cet emplacement est aussi religieux que symbolique.

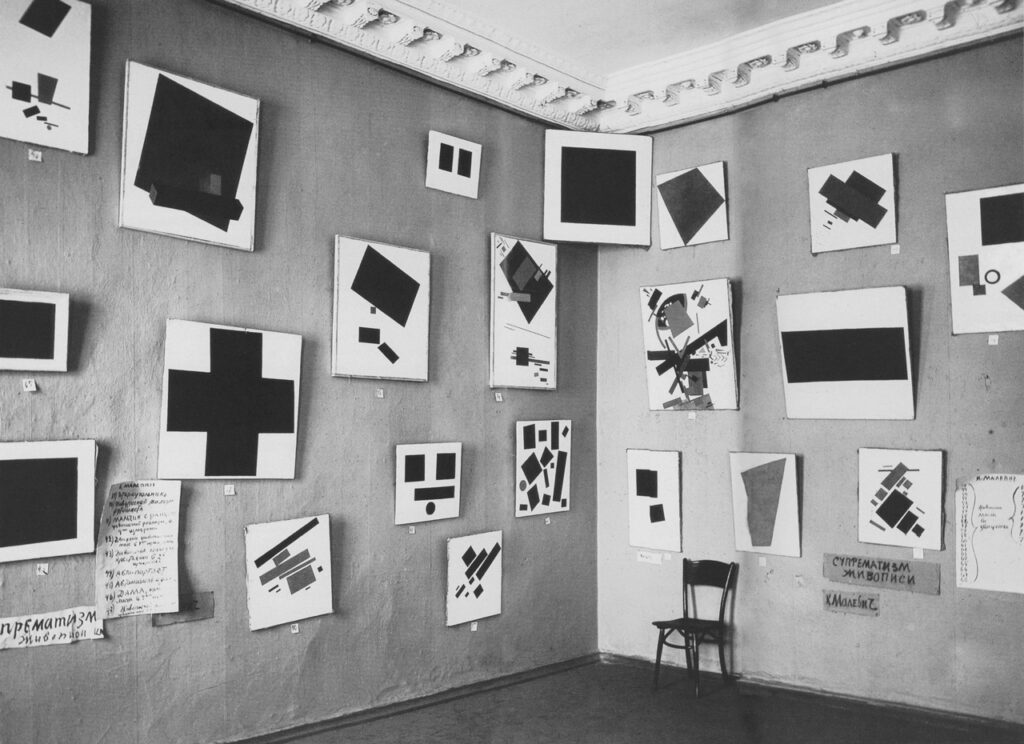

2. Kasimir MALEVITCH choisit en 1915 pour l’exposition 0,10 (zéro-dix) (Dernière exposition futuriste de tableaux 0,10) de présenter son Carré noir sur fond blanc dans un coin de la salle d’exposition là où les icônes prennent habituellement place. L’emplacement fait de ce tableau l’icône de l’art abstrait géométrique.

3. Près d’un siècle après la disparition de l’artiste, le choix des œuvres exposées relève désormais du conservateur de la Galerie Tretiakov. Accrochée sur le plan du mur, l’œuvre est encadrée dans une caisse américaine, renforçant l’effet de faux carré. Cette présentation diffère de celle de l’exposition de 1915, et perd considérablement en signification.

Accrochage à la Fondation Beyeler (Alsace), à l’occasion du centenaire de l’exposition Dernière exposition futuriste de tableaux 0,10 (zéro-dix) et du fameux Carré noir de Kasimir Malévitch

Champ des questionnements plasticiens

Domaines de la présentation des pratiques, des productions plastiques et de la réception du fait artistique

La présentation de l’œuvre et la réception de l’œuvre

- Exposer, mettre en scène la production et la pratique, solliciter le spectateur

- La présence matérielle de l’œuvre dans l’espace de présentation : dispositifs, disposition, échelle, intégration, in situ.

- Conditions et modalités de la présentation du travail artistique : éléments constitutifs, facteurs ou apports externes (cadre, socle, cimaise… et dispositifs contemporains).

- Sollicitation du spectateur : stratégies et visées de l’artiste, du commissaire d’exposition, du galeriste, de l’éditeur.

Champ des questionnements artistiques interdisciplinaires

Animer des images, penser leur diffusion et leur réception

- Interaction entre images et spectateur, interfaces au service de leur diffusion et de leur réception : mise en scène des projections et des écrans, implication du public (interaction image, son et spectateur)

Théâtraliser l’œuvre et son processus de création

- Mise en espace, mise en scène de l’œuvre : usages de l’architecture d’un lieu, absence de séparation entre public et œuvre, exploitation du cube scénique, implication ou non du spectateur.