Échauffement : croquis rapide (en un geste) du corps d’un modèle vivant prenant la pose…

Qu’est-ce que représenter un corps ? S’agit-il forcément d’une figuration exacte ? Comment rendre autrement sensible le corps ? L’absence peut-elle aussi signifier sa présence ?

Sans le représenter, rendez présent le corps…

#corporéité #mémoire #rapport au spectateur

Vous expérimenterez la trace (empreinte, geste), la disparition (transformation de la forme), la matérialité (objets, matières), la présence par l’espace ou l’interaction.

Objectifs pédagogiques

Les objectifs de la séquence sont d’amener les élèves à :

- expérimenter la plasticité des notions d’absence, de présence et de trace

- s’interroger sur la notion de corporalité* du corps (*caractère de ce qui est matériel).

Questions

Qu’est-ce qui fait la présence d’un corps dans une œuvre ? Le corps est-il simple motif ou support d’un questionnement existentiel ?

Dans quelle limite le corps peut-il être rendu perceptible sans utiliser sa représentation figurative ? Où la présence du corps s’incarne-t-elle, dans la trace, la matière, l’espace ou la mémoire ? En quoi le corps transforme-t-il l’espace par son simple déploiement ou évocation ?

Quelle différence entre rendre visible et rendre présent ?

Quelle nouvelle corporéité émerge dans cette tension entre visibilité et invisibilité, matérialité et évanescence ?

Quels moyens plastiques permettent de suggérer, évoquer, ou imposer la présence corporelle ?

Axes de travail

- Langages de la représentation : de la figuration à la non-figuration, comment les artistes font-ils sentir la présence du corps sans le montrer ?

- Moyens plastiques alternatifs : traces, empreintes, gestes, matérialité, espace, actions, absence…

- Enjeux artistiques : rapport au réel, identité, mémoire, disparition, collectif, simulacre.

- Rapport à l’espace : comment le corps occupe, mesure, transforme l’espace à travers la performance, la trace ou l’interaction.

- Rapport au spectateur : l’œuvre peut solliciter, engager ou déplacer la perception du corps chez celui qui regarde.

- Trace et empreinte corporelle : utiliser les marques laissées par le corps, comme les empreintes, les silhouettes, les gestes impressionnés sur une surface (ex. Yves Klein avec ses anthropométries). Le corps est là par son passage, son action, pas par son image directe.

- Corps-objet ou corps-mémoire : employer des objets personnels, des reliques, des souvenirs, ou des sculptures organiques qui évoquent le corps absent ou transformé (ex. Christian Boltanski). Ces œuvres proposent souvent une confrontation à l’absence physique mais une forte présence émotionnelle ou mémorielle.

- Performance et action : le corps est présent dans l’espace réel au moyen d’une performance, mais sans être représenté comme image fixe. Le geste, le mouvement, l’occupation spatiale suffisent à manifester la corporalité (Jackson Pollock, Body Art, ou performance contemporaine).

- Matérialité et espace : créer des sculptures ou installations organiques, bio-morphes, ou des environnements sensoriels qui traduisent la palpabilité d’une présence corporelle sans la figuration (exemple Ernesto Neto).

- Dématérialisation et virtualité : intégrer le corps comme présence immatérielle, fantôme, ou via des technologies (hologrammes, réalités virtuelles, etc.) qui questionnent l’incidence physique et symbolique du corps.

Références artistiques possibles

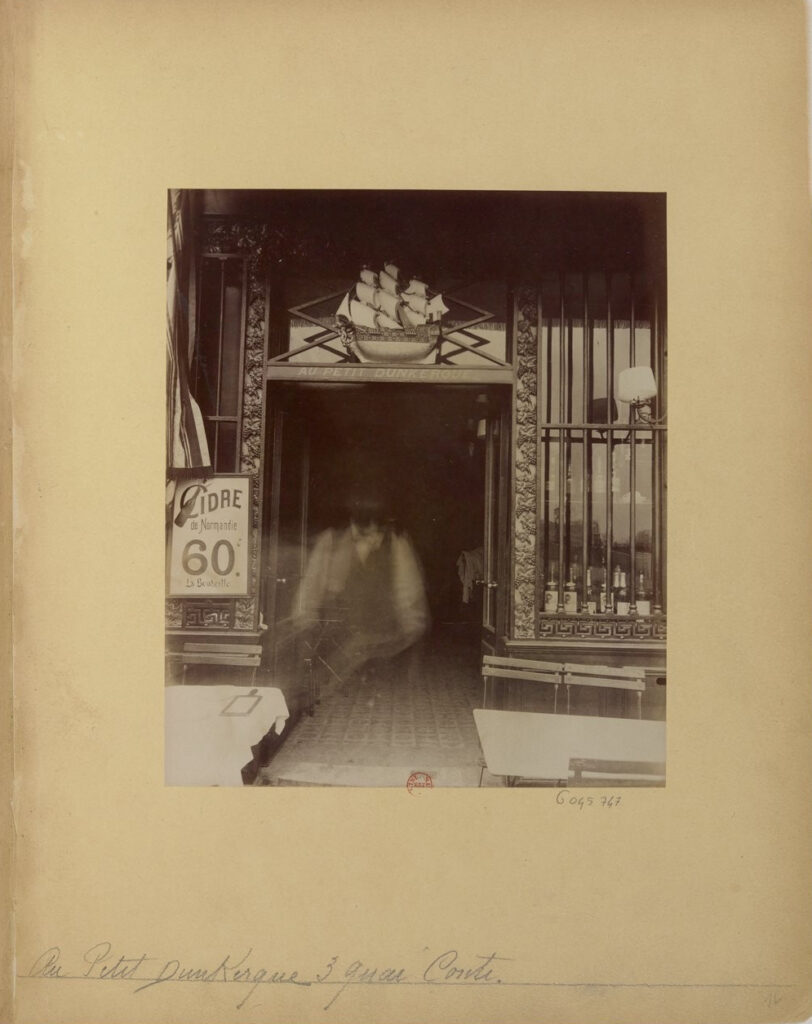

Eugène ATGET (1857-1927), Au Petit Dunkerque, 3 quai Conti, tirage entre 1898 et 1913 d’après négatif entre 1898 et 1900, photographie positive sur papier albuminé, d’après négatif sur verre, Coll. BnF

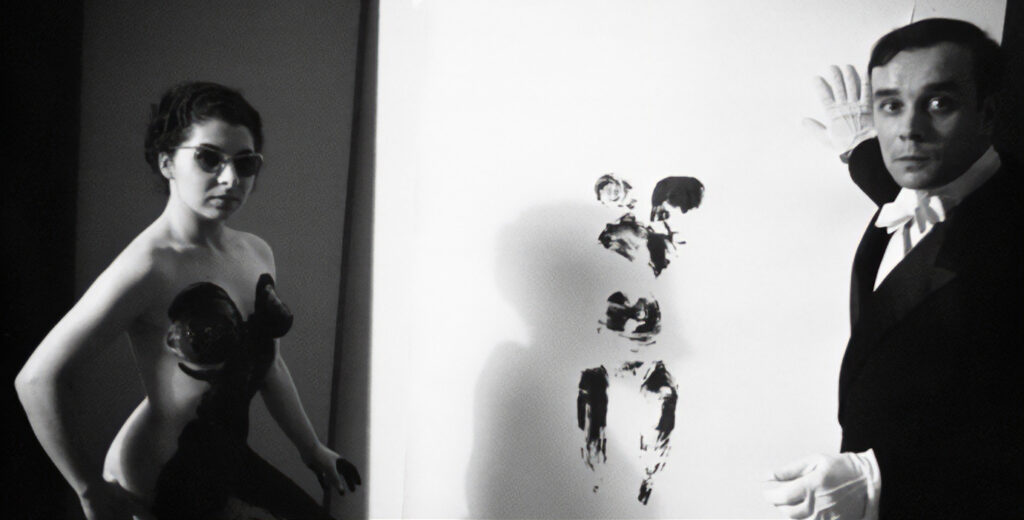

Hans NAMUTH (1915-1990), Jackson Pollock peignant « Painting One », Lee Krasner, 1950, photographie argentique noir et blanc, 27,9 x 27,3 cm, Collection Buffalo AKG Art Museum

Alberto GIACOMETTI (1901-1966), Homme qui marche, 1960, bronze, 180,5 × 27 x 97 cm, Fondation Giacometti, Paris

Yves KLEIN (1928-1962), ANT 82, Anthropométrie de l’époque bleue, 1960, pigment pur et résine synthétique sur papier monté sur toile 155 × 281 cm, Coll. centre Pompidou, MNAM, Paris

Rebecca HORN (1944-2024), Pencil Mask, 1972, masque, sangle, crayon et métal, 13,5 × 36,0 × 22,5, Tate, Londres

Ana MENDIETA (1948-1985), Untitled (from the Silueta Series), Juillet 1976, 9 épreuves chromogéniques, 50,8 × 40,6 cm, Edition 7/10

Geta BRĂTESCU (1926-2018), Atelierul (L’Atelier), 1978, film 8 mm numérisé 4:3 ; noir et blanc ; 17 min 45 s en boucle. Dans le célèbre Atelierul (1978), Ion GRIGORESCU (1945), autre figure majeure de l’art conceptuel roumain, filme la performance de l’artiste qui intervient avec son corps dans la pièce, interagit avec son décor, en le considérant comme un espace vivant, doué de qualités anthropomorphes, avec lesquelles elle se met en relation quotidiennement. Elle dessine ainsi des objets, qu’elle mesure avec son corps. Sa recherche en art performatif visuel a donné lieu aux séries Towards White (1975), Self-Portrait, Towards White (1975) et From Black to White (1976), où elle occupe la position de l’actrice principale dans diverses séquences théâtrales.

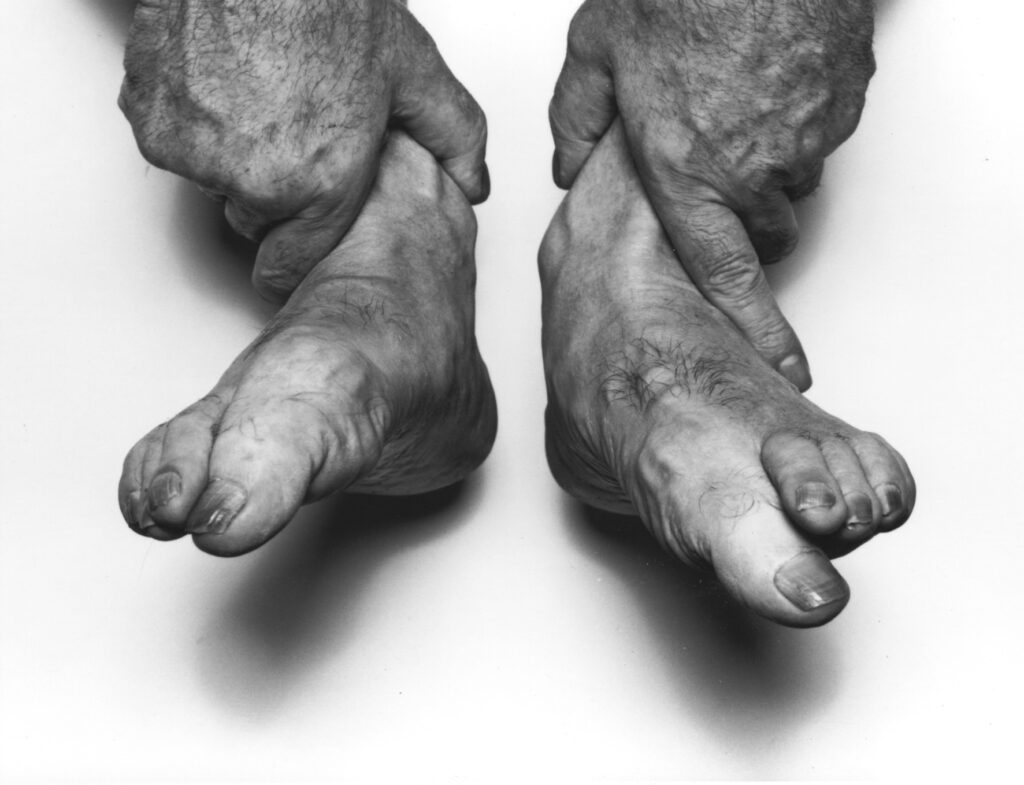

John COPLANS (1920-2003), Self-portrait hands holding feet, 1985, photographie en noir et blanc, 51,44 × 63,34 cm, Collection SFMOMA, San Francisco

Alain KIRILI (1946), Grande Nudité I & II, 1985, sculptures en plâtre, surface patinée, approx. 205,7 cm × 81,2 cm × 81,2 cm chacune, Musée des Beaux-Arts de Valenciennes. Une colonne molle, un magma de terre calcifié s’amenuise vers le sommet. Cette sculpture est à taille humaine, posée au sol sans socle. Pleine de creux et de bosses, la terre a été malaxée, pressée voire abîmée, frappée par des gestes et des coups. Les traces sont plutôt rondes et à la taille d’une main. Contrairement à la pensée de Michel Ange pensant que le bloc de marbre contient la sculpture, ici, l’artiste devient boulanger et pétri la matière travaillant chaque centimètre. Abstraite, cette sculpture s’inscrit dans une série de 8 pièces où chacune d’elles offre l’échelle des bras de l’artiste. Sensuelle, verticale, modelée et attaquée, Grande Nudité est l’empreinte multiple de gestes, d’attaques mais elle ne sort pas indemne de ce corps à corps.

« Ma main, ma paume, mes doigts, mon couteau rythment la terre modelée. L’aluminium chauffé, brûlé éclate sous la pression inattendue et maîtrisée du marteau. Le tout crée une nouvelle musique de chair, réminiscence de celle que j’ai connue dans nos cathédrales de France. »

Christian BOLTANSKI (1944-2021), Reliquaire, 1990, installation, boîtes en métal, photographies, cadres en acier, tissu, lampes et fils, 218,4 × 134,6 × 66 cm, Musée des Beaux-Arts de Montréal, Canada

ORLAN (1947), Omnipresence, 7th surgery performance, 1993, performance, opération sur le corps, vue de l’installation au Fotomuseum de Winterthur, en 2017, moniteur vidéo, vidéo, photographies

AZIZ+CUCHER, Anthony AZIZ (1961) et Sammy CUCHER (1958), May, 1994-1995, C-Print de la série Dystopia, 127 x 101,6 cm, Clamp Gallery, New York

Philippe RAMETTE (1961), L’ombre (de moi-même), 2007, installation lumineuse, dimensions variables, Coll. Galerie Xippas

Kader ATTIA (1970), Ghost, 2007, installation, feuilles d’aluminium compressées, 100 x 50 x 70 cm, Centre Pompidou, Paris, vue de l’exposition en 2008 à la Galerie Krinzinger, Vienne (Autriche)

Antony GORMLEY (1950), Quantum Void III, 2008, sculpture, barres d’acier de section carrée de 2 mm, 260 × 190 × 175 cm, Coll. de l’artiste. Quantum Void est une continuation de la série Quantum Cloud, seulement – plutôt que d’avoir la zone du corps indiquée par la condensation des éléments – la zone du corps est laissée vide et entourée d’une pénombre minimale de trajectoires qui indiquent un champ d’énergie. https://www.antonygormley.com/

Ernesto NETO (1964), Tambour (Tambor), 2010, installation sensorielle (expérience corporelle), tricot au crochet, pierres de lave, piano, pierres de rivière, tambours afro-brésiliens et caisse, 380 x 1 000 x 1 000 cm, vue de l’installation au Museu de Arte Moderna, São Paulo, 2010. L’artiste brésilien Ernesto Neto ─qui se définit lui-même comme sculpteur — conçoit ses œuvres de manière à ce qu’elles puissent être traversées, habitées, ressenties et même senties, permettant ainsi au spectateur d’utiliser l’œuvre d’art pour expérimenter avec son propre corps, ses sens et son esprit. Le visiteur interagit avec les autres personnes du public et son entourage, en se voyant immergé dans une fusion de sculpture et d’architecture.

Marina ABRAMOVIĆ (1946), The Artist is Present, 2010, performance au Museum of Modern Art (MoMA) de New York. Du 7 mars au 31 mai 2010, pendant soixante-quinze jours, soit le temps de sa rétrospective new-yorkaise, Marina Abramović est restée assise sept heures par jour devant une table dans l’atrium du MoMA. Habillée selon les jours d’une longue robe rouge, blanche ou bleue, elle s’est offerte aux regards des visiteurs comme une statue vivante, silencieuse et confiante. Durant sept cent seize heures et trente minutes exactement, sa personne s’est risquée à la contemplation, aux projections comme aux confidences muettes de mil cinq cent quarante-cinq regardeurs. Sa présence, son corps, ses mains, son visage ont été ainsi observés, littéralement « dévisagés ». La mise en scène est simple et rigoureuse. Un carré est dessiné au sol, matérialisant le lieu de la performance. Des spots de studio sont posés à ses quatre coins, propageant dans l’espace une clarté semblable à celle d’un plateau de cinéma, au croisement de leurs rayons, une table en bois carrée avec deux chaises face à face, l’une pour l’artiste, l’autre pour les spectateurs. L’ensemble est sobre. Rien ne distrait et ne détourne le regard de sa présence.

Tony ORRICO (1979), Penwald: 8: 12 by 12 on knees, 2011, performance d’approx. 4h, graphite sur papier, 609,6 cm × 609,6 cm, MUNAL, Mexico

PoL Úbeda Hervàs, I’m not there, 2013, série de photographies en couleur, flickr, https://www.flickr.com/photos/polubeda/

Aurélien BORY, Corps noir, 2016, installation-performance, Conception, scénographie et mise en scène Aurélien Bory, chorégraphie Stéphanie Fuster, Prod. Compagnie 111, Captation vidéo : Musée Picasso, Paris. La présence du corps est suggérée uniquement par la chaleur corporelle captée par un dispositif thermique.

Champ des questionnements plasticiens

Domaines de l’investigation et de la mise en œuvre des langages et des pratiques plastiques : outils, moyens, techniques, médiums, matériaux, notions au service d’une création à visée artistique

La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques

- Le dessin : diversité des statuts, pratiques et finalités du dessin

- Appréhension et compréhension du réel : observer, enregistrer, transposer, restituer…

- Expression et création : pratique artistique en soi, variété des approches, des moyens, jeux sur les codes…

- Représentation du corps et de l’espace : pluralité des approches et partis-pris artistiques

- Conceptions et partis-pris de la représentation du corps : déterminants culturels, philosophiques, esthétiques, diversité des choix techniques, des regards, des interprétations…

La matière, les matériaux et la matérialité de l’œuvre

- Reconnaissance artistique et culturelle de la matérialité et de l’immatérialité de l’œuvre

- Valeur artistique de la réalité concrète d’une création plastique : présence physique de l’œuvre, sa possible immatérialité…

Domaines de la présentation des pratiques, des productions plastiques et de la réception du fait artistique : les relations entre l’œuvre, l’espace, l’auteur et le spectateur

La présentation de l’œuvre

- Sollicitation du spectateur

- Accentuation de la perception sensible de l’œuvre : mobilisation des sens, du corps du spectateur…

- Image mise en avant : détail d’une photographie de la série I’m not there de PoL Úbeda Hervàs