Proliférer : se multiplier en se reproduisant ; foisonner ; augmenter en nombre…

Le verbe vient du latin “proles” (descendance) et du suffixe “-fère” (qui produit).

Créez une production plastique en vous appuyant sur un dispositif systémique répondant à la proposition de prolifération, en d’autres termes, pensez votre œuvre et réalisez-la comme un ensemble d’éléments interdépendants, reliés par des règles ou des relations précises, de manière à ce que leur interaction globale fasse émerger un sens ou une esthétique nouvelle que chaque élément, isolément, ne produirait pas.

Vous mettrez en place des règles ou des interactions qui régissent la composition, l’évolution ou la perception de l’œuvre. Cela peut se traduire par des motifs répétés, des compositions évolutives, ou des interactions avec le spectateur, aboutissant à une expérience globale impossible à prévoir uniquement à partir des éléments pris séparément.

Questions

En quoi la répétition produit-elle du sens ? Comment définissez-vous le lien entre les motifs et le fond ? Entre les motifs eux-mêmes ? Dans quelle mesure le mode de production d’une image peut-elle lui donner un statut particulier ?

En quoi l’abondance d’images peut-elle modifier l’espace perçu par le spectateur ? Dans quelle mesure le mode de production d’une image peut-il en changer la perception de celle-ci ?

En quoi la prolifération peut-elle être perçue comme un moyen plastique ou dispositif signifiant ? Dans quelle mesure peut-elle être perçue comme une occasion de rendre la production plastique organique ?

De quelle façon l’occupation de l’espace intervient-elle dans l’élaboration du dispositif de représentation ? Pourquoi et pour quels effets saturer un espace ? Serait-ce pour crée l’immersion du spectateur ou un simple envahissement de l’espace ? Par répétition ou série ? Quel rôle la multiplication d’un motif joue-t-elle dans votre création ?

Objectifs pédagogiques

Les objectifs de la séquence sont d’amener les élèves à :

- questionner les notions plastiques d’espace, de support et le motif dans une production artistique

- concevoir et réaliser un projet, une œuvre en s’appuyant sur un dispositif systémique

- s’assurer de la dimension artistique d’un tel dispositif.

Évaluation

L’évaluation portera sur :

- la maîtrise du travail préparatoire dans le carnet

- la cohérence et la pertinence des choix (plastiques, iconiques, sémantiques, symboliques) au regard du projet et de l’utilisation du motif

- la pertinence des références convoquées et des éléments de médiation.

Focus

Yayoi KUSAMA (1929)

née à Matsumoto, préfecture de Nagano, Japon

vit et travaille au États-Unis de 1957 à 1973

retourne au Japon de 1973 à nos jours

« Ma vie est un pois perdu parmi des milliers d’autres pois… »

https://whitney.org/collection/works/19436

Artiste japonaise, Yayoi Kusama réalise ses premières œuvres au début des années 50. Elle s’engage alors dans une production prolifique de dessins et d’aquarelles. Les métaphores sexuelles, qui seront présentes tout au long de sa production artistique sont déjà là, ainsi que d’autres motifs récurrents tels que les points (dots), les mailles, qu’elle s’obstine à répéter et accumuler, révélant ainsi clairement, plus qu’une démarche, l’état mental et psychique de l’artiste. La seule issue lui permettant de se « libérer » de ces obsessions est la pratique artistique, dans laquelle la répétition et l’accumulation de motifs agissent sur elle comme une thérapie.

Au début des années 60, Yayoi Kusama quitte le Japon pour les États-Unis et s’installe à New York jusqu’en 1972. En 1964 a lieu à la Galerie Gertrud Stein, la première installation environnementale de Yayoi Kusama : Aggregation, One Thousand Boats Show. Suivront d’autres « installations » où l’on retrouve les motifs des Infinity Nets de ses précédentes peintures, et les Dots. Puis viendront les Infinity Mirrors Rooms, où l’accumulation, thème cher à l’artiste, prend toute sa résonance avec l’utilisation des miroirs.

Less is more

Less is more (moins, c’est plus) est un principe qui émerge de l’idée que la simplicité et la clarté mènent à un bon design.

L’expression Less is More est attribuée à l’architecte allemand Ludwig Mies van der Rohe, un pionnier du modernisme, qui a adopté ce style dans ses créations architecturales pour mettre en valeur la beauté dans la simplicité et la fonctionnalité. Toutefois, il est important de noter que le concept de minimalisme préexiste à cette phrase. Le mouvement Bauhaus en Allemagne, avec des figures comme Walter Gropius et Le Corbusier, a également embrassé des idées similaires.

Références artistiques possibles

- Giuseppe ARCIMBOLDO (1526-1593), Le Printemps, 1573, huile sur toile, 76 × 64 cm, Musée du Louvre, Paris

- Gustav KLIMT (1862-1918), Le Baiser, 1909, huile et feuille d’or sur toile, 180 × 180 cm, Palais du Belvédère, Vienne, Autriche

- Kurt SCHWITTERS (1887-1948), Merzbau (Hanovre), 1923-1937, installation, auto-construction obsessionnelle, ayant atteint la taille de huit pièces dans sa maison de Hanovre

- M.C. ESCHER (1898-1972), Sky and Water I, juin 1938, estampe, gravure sur bois, 43,5 cm × 43,9 cm, source : https://mcescher.com

- François MORELLET (1926-2016), 6 répartitions aléatoires de 4 carrés noirs et blancs d’après les chiffres pairs et impairs du nombre Pi, 1958, huile sur bois, panneaux de 80 × 80 cm, Centre Pompidou, Paris

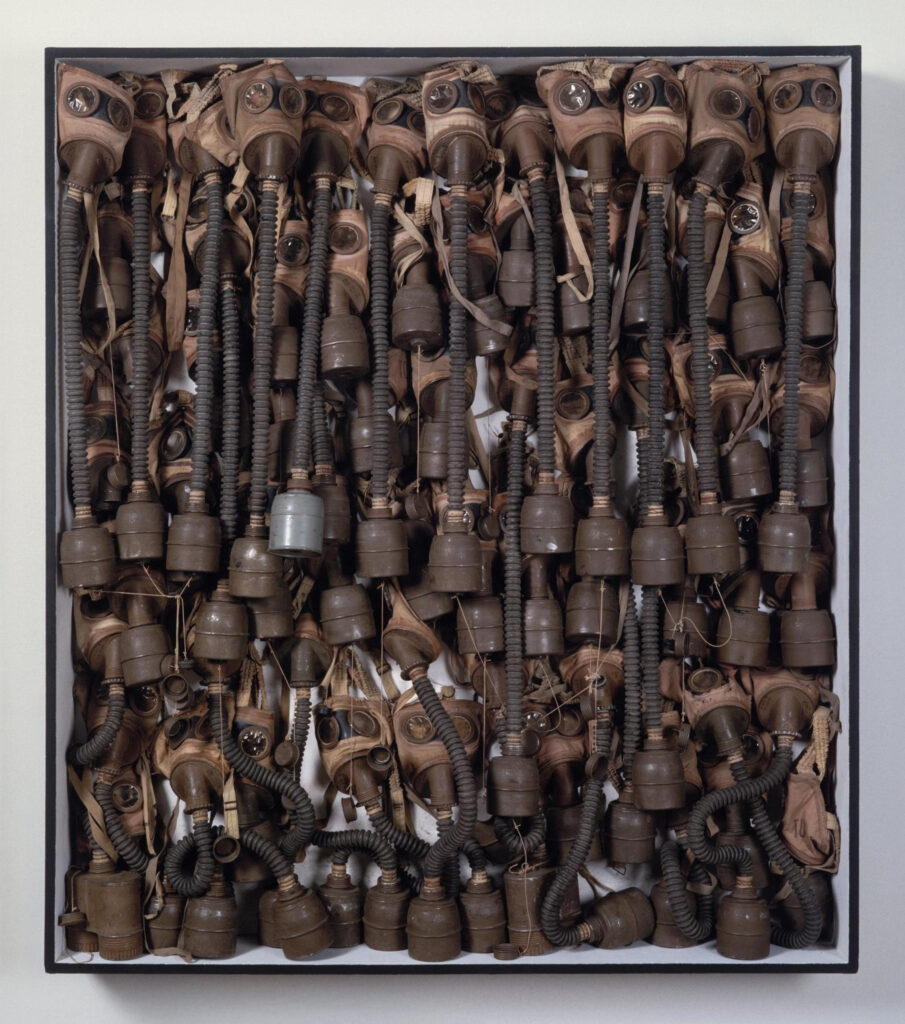

- ARMAN (1928-2005), Home, Sweet Home, 1960, accumulation, masques à gaz, boîte en bois et plexigas, 160 x 140,5 x 20,3 cm, Centre Pompidou, Paris

- Andy WARHOL (1928-1987), 210 Coca-Cola Bottles (210 bouteilles de Coca-Cola), 1962, sérigraphies et acrylique sur toile, 209,6 x 266,7 cm, Coll. particulière. Il s’agit de la plus grande et la plus complexe de la série de peintures de bouteilles de Coca-Cola de Warhol. Une version verticale plus petite (210,2 × 120,53 cm), Green Coca-Cola Bottles (1962), fait partie de la collection du Whitney Museum of American Art à New York.

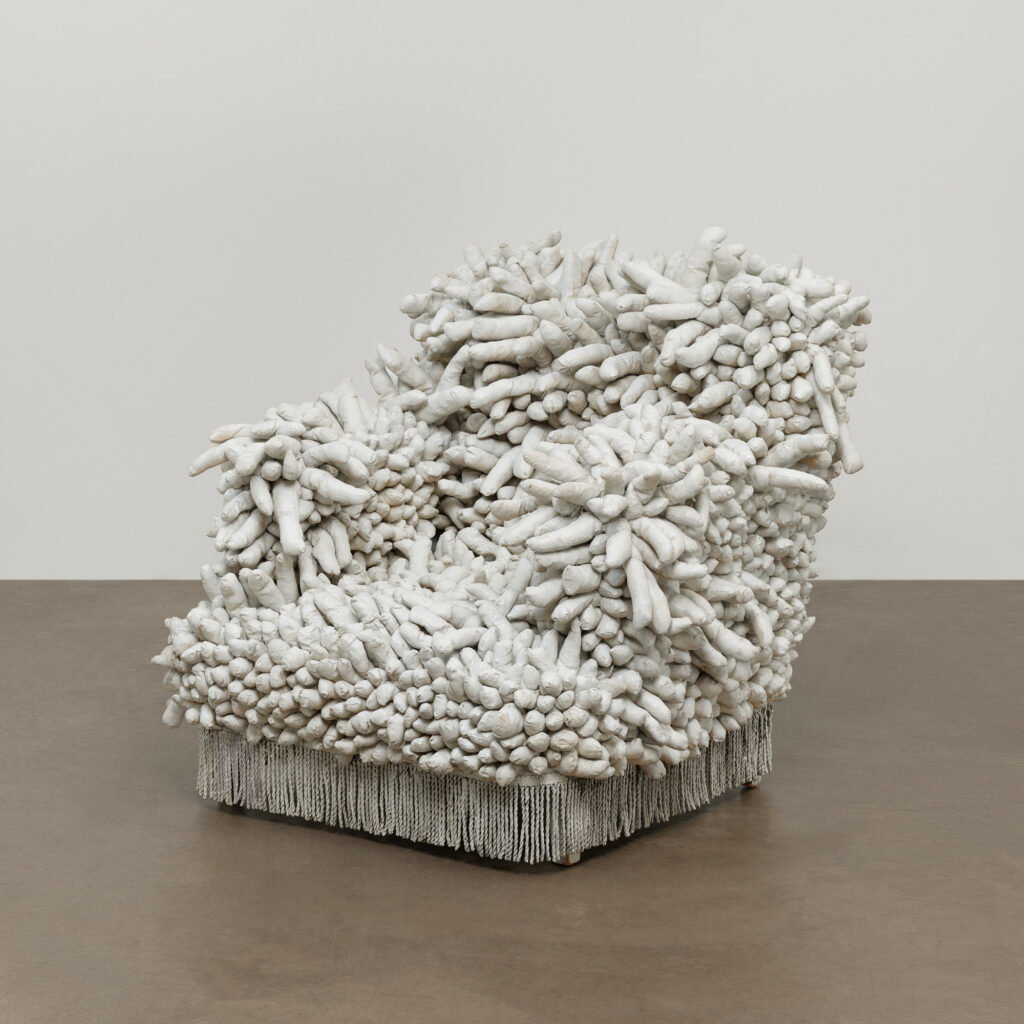

- Yayoi KUSAMA (1929), Accumulation no1 (Compulsion Furniture), 1962, fauteuil, tissu rembourré cousu, peinture à l’émail et frange de chaise, 94 x 99,1 x 109,2 cm, MoMA, New York. Au cœur de cette sculpture se trouve un fauteuil ordinaire. Mais il est couvert de centaines de saillies de tissu cousues à la main et farcies qui semblent pousser sur la chaise.

- Yayoi KUSAMA (1929), Dots Obsession: Infinity Mirrored Room , 1963, installation, 600 x 600 x 300 cm, galerie Gertrude Stein à New York

- ERRÓ (1932), Foodscape, 1964, collage monté sur toile, 200 × 300 cm, Coll. Pinault, Paris. Foodscape fait partie du « discours visuel » de l’artiste islandais sur la figuration narrative. Rempli d’images culinaires, ce collage reflète la croissance effrénée de la consommation dans les sociétés occidentales. Le travail humoristique et irrévérencieux d’Erró souligne l’absurdité d’une telle abondance.

- Andy WARHOL (1928-1987), Flowers, 1964, sérigraphie, peinture acrylique, peinture fluorescente sur toile, 122 x 122 cm, The Andy Warhol Foundation

- Roman OPALKA (1931-2011), Opalka 1965 / 1 – ∞, détail 5341636, photographie, 31 × 24 cm, Centre Pompidou, Paris

- Annette MESSAGER (1943), Les Pensionnaires, 1971-1972, installation, verre, métal, oiseaux empaillés (moineaux domestiques), mine de plomb, plumes, papier, laine, photographie, drap de coton, ampoule électrique, dimensions variables, Centre Pompidou, Paris

- Niele TORONI (1937), Empreintes de pinceau n°50 répétées à intervalles réguliers (30 cm), 1973, peinture glycérophtalique sur toile, 100 x 100 cm, Musée d’art de Toulon

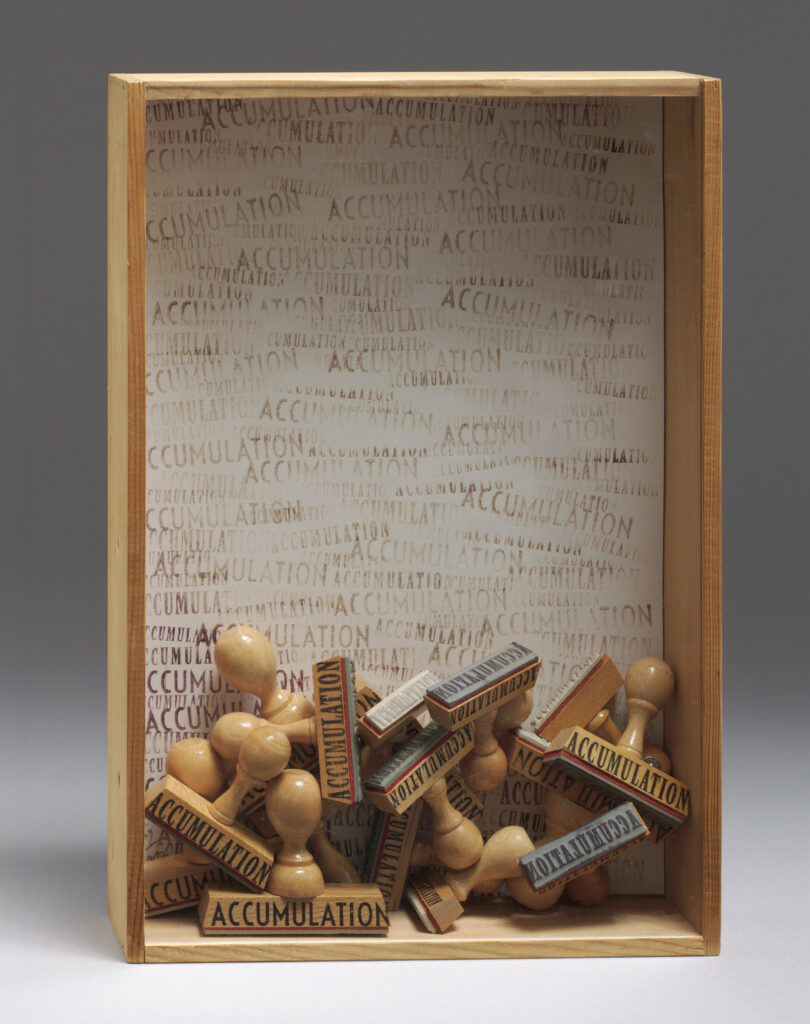

- ARMAN (1928-2005), Accumulation, 1973, multiples tampons en caoutchouc et de papier dans une boîte en bois avec couvercle en plexiglas, 47 x 32 x 8,4 cm, MoMA, New York, États-Unis

- Miriam SCHAPIRO (1923-2015), The Beauty of Summer, 1973-1974, acrylique et tissu sur toile, exposition WACK! Art and the Feminist Revolution au MOCA Los-Angeles en 2007

- Sol LeWITT (1928-2007), Variations of Incomplete Open Cubes, 1974-1982, installation, 122 structures en bois peintes et crayon sur base en bois peint, structures : 6,7 × 6,7 × 6,7 cm chacune, base : 73,7 × 177,8 × 165,1 cm, The MET, New York

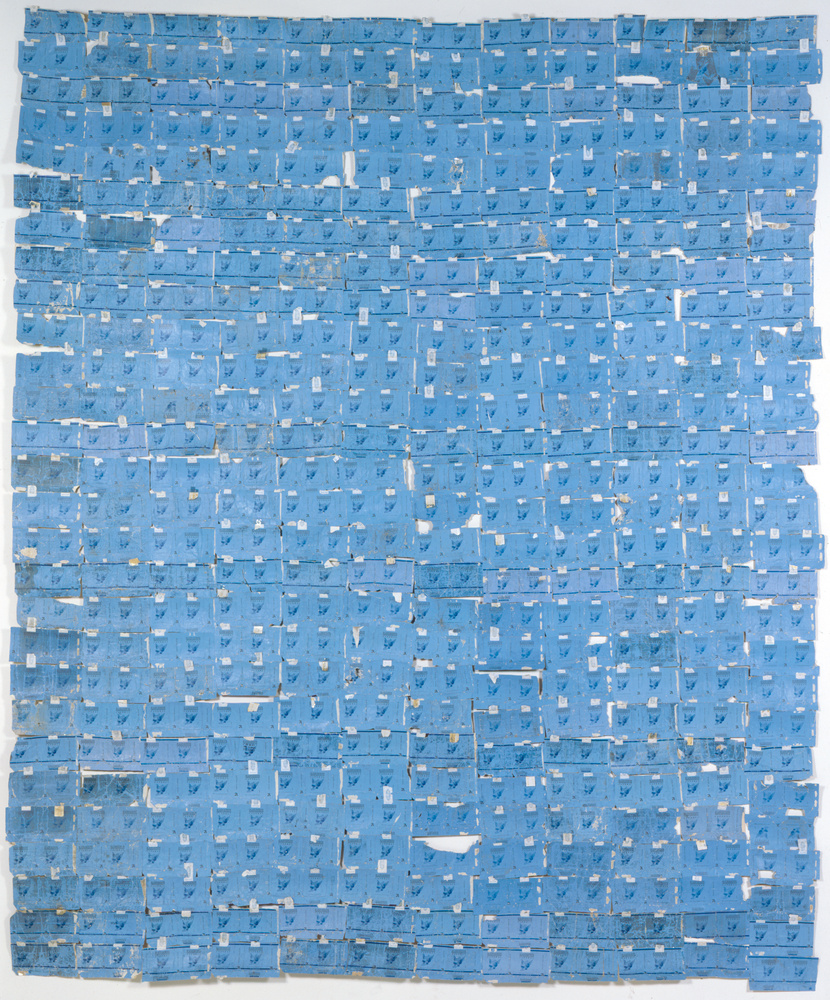

- Pierre BURAGLIO (1939), Gauloises, 1978, assemblage de paquets de Gauloises bleues, 239 x 198 cm, MAC/VAL, Vitry-sur-Seine

- Claude VIALLAT (1936), Bâche kaki, 1981, peinture acrylique sur toile de bâche, 320 x 475 cm, Centre Pompidou, Paris

- Keith HARING (1958-1990), Pop Shop, ouvert entre 1986 et 2005 au 292 Lafayette Street dans le quartier de SoHo à Manhattan, New York, Le Pop Shop est un magasin appartenant à l’artiste et dédié à son travail Keith HARING (1958-1990), Pop Shop, ouvert en 1986 au 292 Lafayette Street dans le quartier de SoHo à Manhattan, New York, fermé en 2005, magasin appartenant à l’artiste, 12 × 5 × 2,20 m

- Vera MOLNÁR (1924-2023), Hommage à Dürer, 1990, 1-1, 1990, dessin à la table traçante, encre rouge sur papier, 31,5 x 32 cm (Cf. le carré magique de Melencolia d’Albrecht DÜRER)

- Tony CRAGG (1949), Eroded Landscape, 1992, installation, petite tour constituée de 65 éléments (objets et plaques) et une grande tour constituée de 123 éléments (objets et plaques), verre blanc sablé, hauteur : 200 cm, diamètre : 270 cm, Musée départemental d’art contemporain de Rochechouart, fin 2020

- Damien HIRST (1965), Pharmacy, 1992, installation à la Tate Modern, Londres, en 2012, étagères, bureaux, bouteilles et de boîtes de médicaments

- INVADER (1969), projet Space Invader depuis 1998 : https://www.space-invaders.com/, installation in situ de mosaïque inspirée du jeu éponyme

- Andreas GURSKY (1955), 99 Cent, 1999, photographie, C-Print, 206 × 337 × 5,8 cm, Centre Pompidou, Paris

- Sandy SKOGLUND (1946), The Cold War, 1999, photographie couleur, env. 40,5 × 50,8 cm, Centre Pompidou, Paris

- Alexia TURLIN (1973), Bêtaxia Vulgaris AT, 2000, 5000 exemplaires uniques C/O Milkshake Agency, http://www.alexiaturlin.ch/

- Miguel CHEVALIER (1959), Sur-Natures (Paradis Artificiel), 2004, œuvre de réalité virtuelle générative et interactive projetée au mur, logiciel par le collectif Music2eye, 1 ordinateur avec le logiciel de l’œuvre, 1 vidéoprojecteur, 1 caméra infra-rouge pour l’interactivité, dimensions variables, Centre national des arts plastiques (CNAP), https://www.miguel-chevalier.com/news/sur-natures-paradis-artificiel-2004

- Gabriele Di MATTEO (1957), Le peintre salue la mer, 2005, ensemble de 176 peintures de mimosa et de 140 peintures de vagues, 50 × 70 cm, 70 × 50 cm, MAMCO, Genève

- Jeongmee YOON (1969), The Pink and Blue Project, 2005-2015, série photographique. Pour ce projet, la photographe sud coréenne a passé plus de dix à photographier des enfants coréens et américains entourés de leurs possessions dans leur chambre. Dans cette homogénéité de couleurs et surenchère d’objets, les photographies questionnent d’un côté le genre et les préjugés qui y sont liés et de l’autre le consumérisme. Initialement, la photographe voulait documenter l’obsession de sa fille de cinq ans pour la couleur rose en l’entourant de tout ce qu’elle possédait de cette couleur. Cette photo fut le point de départ de la série, où tous les enfants sont pris selon le même processus. Ils posent au fond de leur chambre avec autour d’eux et au premier plan leurs objets monochromes (rose ou bleu pour la quasi totalité d’entre eux). La surabondance d’objets monochromatiques fait qu’il est parfois difficile de distinguer le modèle de ses possessions d’un simple coup d’œil.

- Allan Mc COLLUM (1944), The Shapes Project : Collection of One Hundred And Forty Four Monoprints, 2006, 144 impressions uniques laser présentées dans des cadres noirs, 11 x 14 cm, Frac Champagne-Ardenne

- Tara DONOVAN (1969), Untitled (Mylar), 2007, installation, installation, feuilles de Mylar, colle, 76,2 x 629,92 x 515,62 cm, Collection Buffalo AKG Art Museum, New York, États-Unis

- Takashi MURAKAMI (1949), Hustle’n’Punch By Kaikai And Kiki, 2009, acrylique et feuille de platine sur toile (châssis en aluminium), 300 x 60 x 5 cm, The Broad, Los-Angeles, États-Unis

- Thomas HIRSCHHORN (1957), Too Too-Much Much, 2010, installation, canettes, dimensions variables, Dhondt-Dhaenens Museum, Deurle, Belgique. Dès l’entrée, le musée est envahi par des canettes de boisson vides (objets de consommation international par excellence et objets de récupération et de détournement artistique).

- Yayoi KUSAMA (1929), Obliteration Room, 2011, Brisbane (Australie), Gallery of Modern Art. Une pièce toute blanche et meublée comme un intérieur traditionnel australien est livrée aux enfants chargés de la recouvrir de stickers colorés en forme de pois, les fameux « Polka Dots ».

- Robert KUSHNER (1949), White Peonies: A Cumulus Accumulation, 2013, huile, acrylique, encre et feuille d’or sur papier imprimé japonais monté sur papier japonais, 45,7 × 325,1 cm, Coll. de l’artiste

- Sui PARK (1977), Flow, 2015, installation, colliers de serrage rapide noirs, 213,4 × 121,9 × 213,4 cm, Coll. de l’artiste, https://www.suipark.com/FLOW

- Joyce KOZLOFF (1942), If I Were a Botanist Mediterranean: the Journey, 2014, polyptyque (9 panneaux), acrylique, impression jet d’encre numérique d’archives et collage sur toile, 137,1 × 914,4 cm, Coll. de l’artiste, source : https://www.joycekozloff.net/2013-2015-maps-patterns

- Chiharu SHIOTA (1972), The Key in the Hand, 2015, installation, vieilles clés, bateaux vénitiens, laine rouge, Pavillon du Japon, 56e Biennale de Venise, Italie

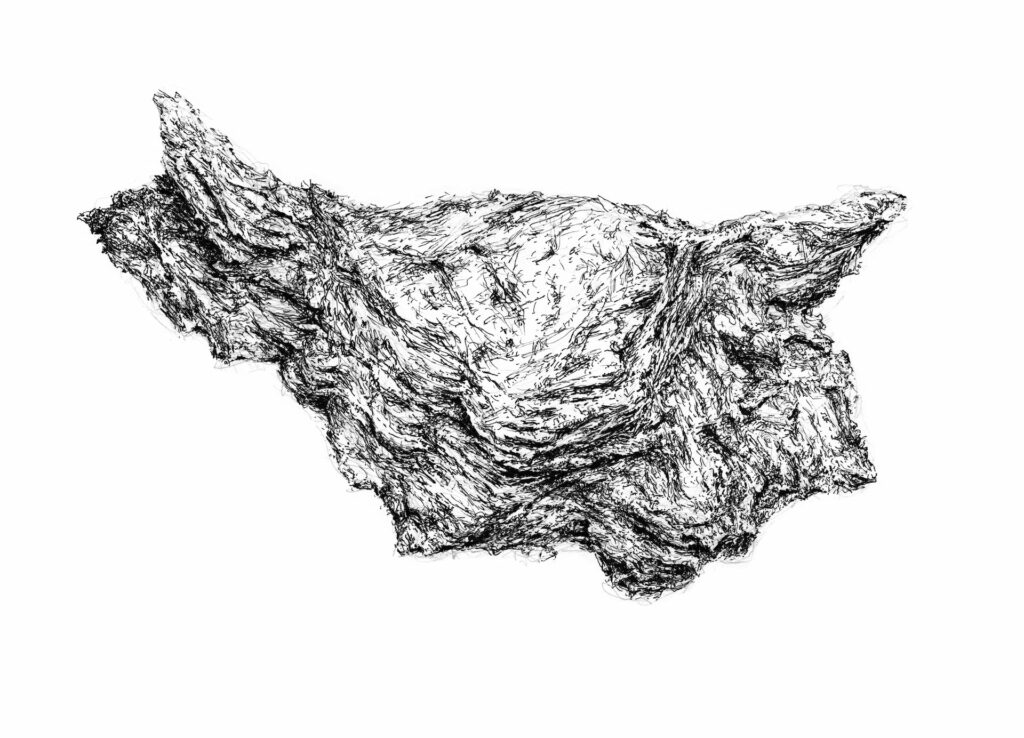

- Anaïs LELIÈVRE (1982), Punctum 1, 2021, installation, modules en papier imprimé du dessin Rouille de machine (Bourges-Le Subdray), chemin transparent délimité / Résidence DRAC Centre-Val-de-Loire, source : http://anaislelievre.com

- Anaïs LELIÈVRE (1982), Stratum (9), 2021, installation, modules en PVC forex imprimé du dessin Schiste argileux (Sion) / Rassemblement de toute la série d’installation modulaires Stratum 3, 4, 5, 6, 7, 8, avec l’ajout d’une nouvelle partie, Stratum 9 / Exposition Anaïs Lelièvre, expérience d’espaces, Chapelle de la Visitation – espace d’art contemporain, Thonon-les-Bains. La Chapelle de la Visitation réunit pour la première fois toutes les installations modulaires Stratum. Cette série dérive d’une pierre de schiste, trouvée de l’autre côté du Lac Léman lors de marches dans le Valais en 2018.

- Tadashi KAWAMATA (1953), Avalanche, 2024, installation à l’Hôtel de Coulange, au 35-37, Rue des Francs-Bourgeois à Paris, installation in situ, empaillement de chaises : https://youtu.be/zxeOzJUH6q8

Vocabulaire spécifique

Installation : C’est un procédé technique en trois dimensions qui appartient au champ de la sculpture qui a pour but de proposer d’installer, disposer, organiser dans l’espace d’exposition les différents éléments qui composent l’œuvre. À la différence d’une sculpture qui est très souvent composée d’un seul élément, l’installation possède cette caractéristique qui la rattache au lieu d’exposition. L’œuvre est alors considérée comme « in situ », car elle participe, altère et modifie la perception du lieu chez le spectateur. Les éléments peuvent alors être suspendus, accrochés, posés au sol, entassés… Cette forme d’expression a élargi le champ de la sculpture vers la fin des années 1960.

Motif : Dessin ornement, le plus souvent répété, sur un support quelconque : tissu à motifs de fleurs.

Pattern : En graphisme, le pattern désigne un motif graphique susceptible d’être reproduit, par exemple pour un pavage.

Œuvre immersive : Œuvre dans laquelle le spectateur est volontairement plongé, immergé, dispositif conçu et imaginé par l’artiste afin de le prendre comme cible. Le spectateur peut ainsi se déplacer, déambuler tout en étant encerclé, inondé de motifs d’objets, d’images … C’est le cas du travail de Yayoi Kusama.

Œuvre in situ : C’est une œuvre qui a été pensée, conçue pour un lieu précis, souvent en lien direct avec ce lieu, ses formes architecturales, sa fonction, ses matériaux… L’œuvre in situ est spécifique à ce lieu et ne peut être déplacée ailleurs. Elle est permanente ou détruite volontairement après exposition.

Saturation : On parle de saturation dès lors que le support est saturé, rempli, recouvert au point de laisser peu d’espaces vierges. La saturation peut aussi être celle dans l’espace volontairement créé par l’artiste afin de conférer une ambiance, une atmosphère particulière sur la perception du spectateur ou ses émotions. C’est le cas du travail des artistes japonais : Yayoi Kusama, Tadashi Kawamata, Takashi Murakami…

Série : En art, on parle de série dès lors qu’un artiste a conçu une suite ou une variation sur un même thème, et ce, en plusieurs exemplaires. C’est le cas de Claude Monet, Andy Warhol, Shepard Fairey…

Champs des questionnements plasticiens

Domaines de l’investigation et de la mise en œuvre des langages et des pratiques plastiques : outils, moyens, techniques, médiums, matériaux, notions au service d’une création à visée artistique

La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques

- Rapport au réel : mimesis, ressemblance, vraisemblance et valeur expressive de l’écart*

- Représentation et création : reproduction, interprétation, idéalisation, approches contemporaines, apports de technologies…

- Moyens plastiques et registres de représentation : volonté de fidélité ou affirmation de degrés de distance au référent…

La figuration et l’image ; la non-figuration

- Figuration et construction de l’image : espaces narratifs de la figuration et de l’image, temps et mouvement de l’image figurative

- Passages à la non-figuration : perte ou absence du référent, affirmation et reconnaissance de l’abstraction.

- Systèmes plastiques non figuratifs : couleur, outil, trace, rythme, signe…

Domaines de la présentation des pratiques, des productions plastiques et de la réception du fait artistique : les relations entre l’œuvre, l’espace, l’auteur et le spectateur

- La présentation de l’œuvre

- Accentuation de la perception sensible de l’œuvre : mobilisation des sens, du corps du spectateur…

*REPRÉSENTATION : Dans le Vocabulaire européen des philosophies (dictionnaire encyclopédique du lexique philosophique, réalisé sous la direction de Barbara CASSIN) :

« Le sens de « re » laisse entendre que ce qui est représenté, à cause du préfixe -re est également susceptible d’être simplement présenté, c’est-à-dire que la représentation de quelque chose repose sur la présentation, au moins possible de cette chose.

Dans le Vocabulaire d’Esthétique d’Étienne SOURIAU :

Représentation : présentation qui, en double une autre ; plus particulièrement, perception ou image, qui offre l’apparence, sensible d’un être dont elle est un équivalent.

- Au théâtre, la représentation d’une pièce est son interprétation en public par des acteurs. Les spectateurs voient et entendent donc des personnes réelles, mais celles-ci ne sont pas présentes en tant qu’elle-même, elles incarnent des personnages diégétiques (relatif à la diégèse, à l’espace-temps dans lequel se déroule l’histoire, proposée par la fiction d’un récit) qu’elles montrent en acte en leur prêtant leur corps.

- Dans les arts plastiques, les oeuvres représentatives sont celles dont les éléments sensibles ne sont pas seulement organisés en forme primaire, uniquement plastique, mais doivent être interprétés en plus comme voulant dire quelque chose.

MIMESIS / IMITATION : Le terme « mimesis », issu de la poétique d’Aristote, désigne la représentation ou l’imitation du monde dans l’œuvre d’art, celle-ci s’effectuant selon des conventions propres à chaque genre artistique.

Pour Aristote, cette tendance à imiter est naturelle chez l’être humain et fonde la création artistique : l’artiste, en imitant la réalité, ne copie pas simplement les apparences, mais réorganise le réel selon une logique propre à l’art, ce qui confère à la mimesis une dimension créative autant que représentative.

Par opposition, Platon considère l’art mimétique comme une forme de simulacre, une illusion susceptible d’égarer le spectateur, puisque la peinture n’offre qu’une copie imparfaite des objets réels, eux-mêmes déjà copies des Idées ; il assimile ainsi l’imitation à un simple fard, un leurre trompeur.

À l’époque moderne, Emmanuel Kant critique la conception aristotélicienne qui limiterait l’artiste à un rôle d’imitateur. Selon Kant, ce qui caractérise le véritable génie artistique, c’est justement la capacité à ne pas se borner à imiter la nature, mais à créer des œuvres originales portées par un talent naturel qui fixe ses propres règles à l’art, rendant possible l’invention et la nouveauté. Ainsi, l’histoire de la mimesis en art oppose une imitation entendue tantôt comme copie, tantôt comme processus transformateur, à l’exigence moderne d’originalité et de création.

- Mimesis et création artistique : La mimesis ne se limite pas à reproduire fidèlement la nature du réel. Elle implique souvent une transformation esthétique, une interprétation du réel par l’artiste. Selon ce principe, on peut retrouver dans la peinture, la littérature ou le théâtre des œuvres qui proposent une vision singulière du monde, parfois éloignée du simple réalisme.

- Place dans l’histoire de l’art : La mimesis a servi de référence pour juger la qualité artistique jusqu’au 19e siècle, notamment dans les arts figuratifs. Son importance a été remise en question à l’époque moderne, mais elle continue à nourrir les débats sur la fonction et le statut de l’art : imiter le réel, le transformer ou le dépasser.

En résumé, la mimesis est la base de l’esthétique classique : elle interroge la relation entre art et réalité, entre imitation et création.

RESSEMBLANT/ CE : Caractère de ce qui ressemble à. En art, cela signifie que le degré d’iconicité de la représentation est suffisamment proche du modèle pour qu’il soit associé au modèle-même.

VRAISEMBLANT/ CE : Caractère de ce qui est vrai ou qui semble l’être. Les artifices en art permettent en effet de tromper et donner l’illusion du vrai. Mais dans quel contexte cela est-il fait ? Il est donc intéressant de tenter de le savoir pour mieux comprendre la démarche et les intentions de l’artiste au travers des moyens plastiques qu’il a utilisés.

Étymologiquement, la vraisemblance est une apparence de vérité ; mais il faut alors savoir ce qu’on appelle vérité (Étienne Souriau).

Photographie mise en avant : Anaïs LELIÈVRE, Stratum 4, 2020, installation, modules en PVC forex imprimé du dessin Schiste argileux (Sion) / Exposition Des marches, démarches, FRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille, commissariat Guillaume Monsaingeon