Documenter ou augmenter le réel : 99 Cent (1999) d’Andreas GURSKY

« Le travail d’Andreas Gursky plonge le spectateur dans une interaction complexe avec la vie contemporaine, mêlant approche documentaire et artistique. »

Charlotte COTTON, dans The Photograph as Contemporary Art, Ed. Thames & Hudson Ltd

Dans quelle mesure peut-on dire qu’Andreas Gursky augmente le réel dans ses images ?

Andreas Gursky revendique, dès les années 1990 et avec l’usage de la photographie numérique, le recours à la manipulation. Ces interventions ne portent pas sur une image isolée, mais sur un ensemble d’images. Dans sa quête d’une image idéale — celle qu’il ne pourrait obtenir par des moyens photographiques traditionnels — Gursky multiplie les prises de vue d’un même lieu ou d’un même sujet. Cette méthode lui permet de disposer d’une matière visuelle abondante, qu’il retravaille ensuite afin de construire une image finale dotée d’une intensité et d’une lisibilité supérieures à celles d’une prise unique.

Un travail conséquent de retouche et de recomposition s’opère alors, non plus sur les négatifs argentiques eux-mêmes, mais par des moyens numériques. Il existe ainsi un écart assumé entre l’image pensée, perçue et photographiée, et l’image exposée telle que le spectateur la découvre. La retouche ne vise pas à falsifier le réel, mais à en accentuer certains aspects afin de renforcer la puissance visuelle de l’image.

Il ne s’agit donc pas, pour Gursky, de tromper ou de manipuler le regardeur, mais de donner à voir la scène avec une intensité accrue : saturation des couleurs, précision extrême des détails — parfois imperceptibles à l’œil nu sans ces interventions. L’artiste cherche à restituer l’expérience telle qu’il l’a vécue et ressentie, et à la transmettre au spectateur. Cette démarche fait écho à une expérience commune : celle d’une photographie jugée décevante parce qu’elle ne parvient pas à restituer la force sensible d’un moment vécu.

En ce sens, Gursky n’altère pas le réel, il l’augmente. La réalité demeure identifiable et vraisemblable, mais elle se rapproche d’une forme de vérité visuelle plus intense. L’accentuation, la suppression ou la recomposition de certains éléments vont toujours dans le sens de son intention artistique : produire une image capable de saisir le spectateur par sa densité sémantique et sa puissance formelle, tout en révélant les liens profonds entre les espaces, les environnements et les individus au sein d’un monde globalisé.

« Les photographies de Gursky présentent souvent une vue méticuleusement organisée du monde, où la réalité est à la fois documentée et amplifiée. Ses images fonctionnent à une échelle qui magnifie et abstrait l’ordinaire, invitant le spectateur à reconsidérer la nature de ce qui est réel. »

Peter GALASSI, directeur du département de Photographie du MoMA

« Le travail de Gursky se distingue par la manière dont il fusionne le réel et le construit, produisant des images qui sont à la fois un enregistrement du monde et une vision de celui-ci. »

Peter GALASSI, directeur du département de Photographie du MoMA

La monde selon Gursky

L’adolescence d’Andreas Gursky s’inscrit dans un contexte historique et politique marqué par les tensions entre l’Allemagne de l’Est et l’Allemagne de l’Ouest, ainsi que par les critiques adressées par une partie de la jeunesse au « miracle économique », perçu comme un confort matériel vide de sens. Cette période semble avoir durablement influencé son regard sur le monde contemporain. Ses photographies proposent ainsi une lecture métaphorique et distanciée de la mondialisation, envisagée non comme un simple phénomène économique, mais comme un système global structurant les sociétés et les comportements humains.

Les sujets qu’il choisit — marchés boursiers, réunions politiques, événements sportifs de masse, espaces industriels ou commerciaux — correspondent à des domaines étroitement associés à la mondialisation et largement relayés par les médias de masse. Télévision, presse écrite et images d’actualité constituent pour Gursky une source d’observation constante, presque inépuisable. En reprenant ces motifs familiers, il ne cherche pas à documenter un événement précis, mais à mettre en évidence les structures répétitives et normalisées qui organisent le monde globalisé.

La représentation de ces lieux et de ces situations révèle les grands enjeux socioculturels de notre époque, notamment la place marginale de l’individu face à des systèmes économiques, politiques ou industriels qui le dépassent. Les figures humaines, souvent réduites à des silhouettes ou à des éléments presque abstraits, semblent soumises à l’organisation des espaces qu’elles occupent. Dès lors, une question centrale traverse l’œuvre de Gursky : l’homme est-il devenu l’esclave des structures qu’il a lui-même créées ?

L’artiste puise ainsi son inspiration dans les images du monde contemporain diffusées par les médias, qu’il observe avec une fascination mêlée de désenchantement. Cette ambivalence nourrit une œuvre à la fois analytique et critique, qui invite le spectateur à prendre conscience des mécanismes invisibles de la mondialisation et de leurs effets sur la condition humaine.

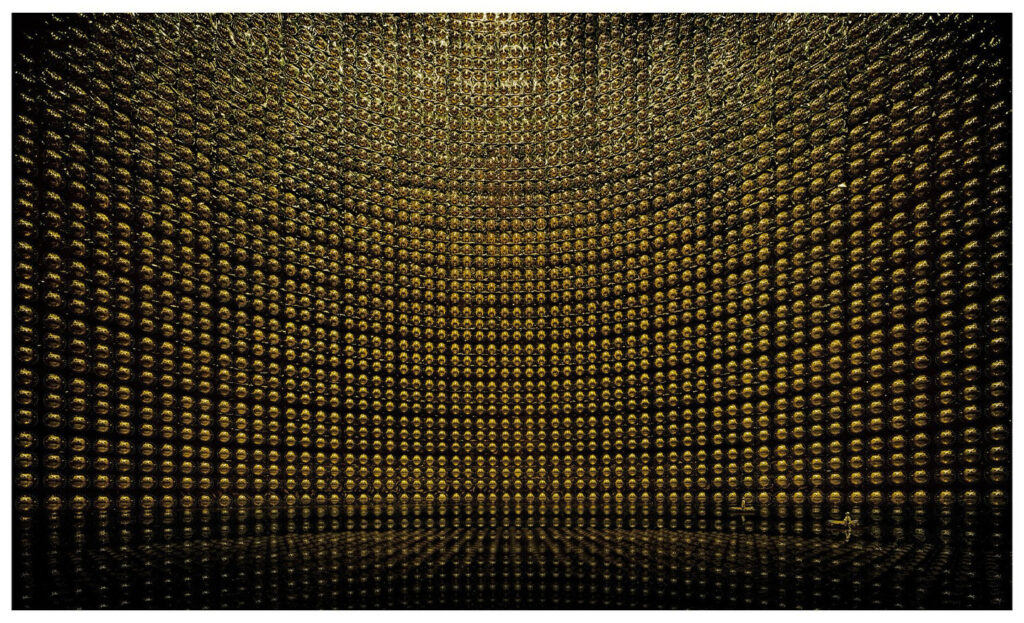

La place du spectateur

L’œuvre est imprimée dans un très grand format, ce qui renforce fortement l’effet d’immersion et confronte le spectateur à l’immensité de la scène représentée. Cette échelle impose une position physique face à l’image et souligne l’emprise de la culture de consommation sur notre environnement quotidien. La critique visuelle proposée par Andreas Gursky se révèle ainsi particulièrement efficace : le constat est immédiat et percutant. Le format monumental contribue également à une illusion d’échelle réelle, les produits situés au premier plan semblant presque grandeur nature.

Cette monumentalité répond à une intention récurrente du photographe de submerger le spectateur et de lui offrir une expérience « immersive ». L’échelle de ses photographies oblige à un va-et-vient constant entre une observation rapprochée des détails et une perception globale de la composition, créant une tension entre une lecture microscopique et une vision d’ensemble. Le spectateur est alors invité à s’engager activement avec l’image.

Par la richesse et la précision des détails, l’artiste encourage une observation prolongée, chaque regard pouvant révéler de nouveaux éléments, comme cela est le cas dans la peinture de Jérôme BOSCH ou Pieter BRUEGHEL L’Ancien. Il s’intéresse particulièrement au moment où la figuration tend vers l’abstraction : nombre de ses œuvres jouent sur cette frontière entre documentaire et abstraction, transformant des scènes banales ou des paysages industriels en images presque irréelles. Il invite ainsi le spectateur à reconsidérer la banalité du quotidien à travers un prisme artistique critique.

Cette démarche fait écho au travail de certains artistes américains du Pop Art des années 1960, qui explorent eux aussi les grands formats, la monumentalité, les jeux d’échelle, l’accumulation, la couleur et la mise en scène de l’œuvre en direction du spectateur.

Nouvelle objectivité

La Nouvelle Objectivité en photographie est un mouvement artistique né en Allemagne dans les années 1920, en réaction à l’expressionnisme. Désignée par le terme Neue Sachlichkeit, elle défend une approche plus sobre, réaliste et distanciée de la représentation du monde. En photographie, ce courant se caractérise par une attention rigoureuse portée aux détails, un intérêt pour la réalité quotidienne et une représentation directe des sujets, volontairement dépourvue d’effets expressifs ou d’interprétations émotionnelles marquées.

Le travail documentaire d’August SANDER constitue un exemple emblématique de cette démarche : à travers ses séries de portraits typologiques organisées par catégories socioprofessionnelles, il cherche à dresser un portrait objectif de la société allemande. Dans cette continuité, Bernd et Hilla BECHER entreprennent dès les années 1950 un inventaire méthodique de l’architecture industrielle allemande. Leurs séries de châteaux d’eau, de hauts-fourneaux ou de silos, photographiés selon des protocoles stricts, associent rigueur scientifique et exigence esthétique.

La Nouvelle Objectivité repose ainsi sur une grande précision technique et une volonté de décrire le réel avec neutralité. Cette approche quasi scientifique se traduit par des compositions frontales, un éclairage uniforme, un cadrage précis et l’usage systématique de la chambre photographique grand format sur trépied, garantissant une extrême netteté et une finesse des détails. L’image devient alors un outil d’observation et de classement plutôt qu’un moyen d’expression subjective.

C’est dans cet héritage que s’inscrit Andreas GURSKY, élève de Bernd et Hilla BECHER à l’Académie des beaux-arts de Düsseldorf. Comme d’autres artistes issus de cette « école de Düsseldorf » — Thomas RUFF, Thomas STRUTH ou Candida HÖFER — Gursky prolonge les principes de la Nouvelle Objectivité tout en les réinterprétant. Là où Ruff explore le portrait frontal, Struth les relations entre l’homme et l’espace urbain, et Höfer les architectures intérieures désertées, Gursky applique cette rigueur méthodologique à l’analyse des structures économiques, sociales et culturelles du monde contemporain.

Toutefois, il dépasse la simple objectivité documentaire : par l’usage du numérique, le grand format et la recomposition des images, il transforme cet héritage en une photographie analytique et critique, où la neutralité apparente masque une réflexion profonde sur la mondialisation et la place de l’individu dans des systèmes qui le dépassent.

En résonance

Au regard de l’œuvre 99 Cent (1999) d’Andreas GURSKY, d’autres thèmes majeurs et de nouvelles références doivent être convoqués pour comprendre pleinement sa démarche artistique. L’œuvre agit comme un point de convergence de problématiques esthétiques, sociales et théoriques.

- La société et l’image : la société de consommation

- Le Pop Art : Andy WARHOL, Tom WESSELMANN

- Martin PARR

- Barbara KRUGER

- La nourriture : accumulation, répétition et saturation

- Nature morte : Jean Siméon CHARDIN, Jan Davidz de HEEM

- ERRÓ

- ARMAN

- La question du rapport au réel : l’hyperréalisme

- Duane HANSON.

La société et l’image

Le Pop Art

travail d’Andreas GURSKY, et en particulier 99 Cent, peut être mis en relation avec le Pop Art américain* des années 1960. Comme les artistes pop, Gursky s’intéresse aux objets issus de la culture de masse et aux produits de consommation courante, qu’il place au centre de la représentation. La répétition des motifs, l’accumulation des marchandises et l’usage de couleurs vives rappellent notamment les œuvres d’Andy Warhol, telles que Campbell’s Soup Cans, où les produits deviennent des images emblématiques de la société de consommation.

Toutefois, là où le Pop Art adopte souvent une posture ironique, ludique ou ambiguë face à cette culture marchande, Gursky développe un regard plus distancié et analytique. Il ne célèbre pas les objets, mais les organise dans une composition rigoureuse qui met en évidence les mécanismes de standardisation, de saturation et d’uniformisation propres au monde globalisé. Le recours au très grand format et à la photographie numérique accentue cette lecture critique, transformant les produits en motifs presque abstraits.

- Le Pop Art, qui se développe principalement aux États-Unis dans les années 1960, trouve pourtant son origine en Angleterre, dès 1956, avec le célèbre photomontage de Richard Hamilton, Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing?. C’est toutefois aux États-Unis que ce mouvement rencontre un écho majeur et s’impose durablement dans le champ artistique. Les artistes pop y portent un regard critique, souvent distancié voire ambigu, sur une société marquée par un capitalisme puissant et une consommation de masse omniprésente.

Inscrit au cœur de la période des Trente Glorieuses (1945–1975), caractérisée par une forte croissance économique et une amélioration générale du niveau de vie dans les pays développés, le Pop Art fait du monde quotidien son principal sujet. Les artistes observent leur environnement immédiat — objets de consommation, publicité, médias — et les transforment en images artistiques, révélant ainsi les mécanismes, les excès et parfois les contradictions de cette société d’abondance.

Andy WARHOL (1928-1987) utilise la sérigraphie et une démarche sérielle pour nous alerter sur notre surconsommation et la multiplication des produits dans les supermarchés et les villes (paysage urbain envahit de publicité, affiches de cinéma…), c’est au cœur de son environnement qu’il va puiser ses sujets, ses images, ses futures icônes. Il épuise ses sujets, déshumanisant les gens et rendant les produits iconiques, monotones.

Tom WESSELMANN (1931-2004) puise ses images dans la publicité et la culture de masse, tout en réinvestissant des genres traditionnels de l’histoire de l’art tels que le nu, le portrait et la nature morte. Il pratique la peinture en aplat, avec des couleurs vives et saturées. Il développe plusieurs séries emblématiques, notamment les Great American Nudes (grands nus Américains) et les Still Lifes (natures mortes), qui le rendent célèbre. Ses premières œuvres prennent la forme de collages, intégrant des images issues de magazines et de supports publicitaires. Progressivement, il introduit dans ses peintures des objets et matériaux réels — fleurs artificielles, éléments d’électroménager, bouteilles en plastique — brouillant la frontière entre peinture, collage et assemblage. Ainsi, il est cohérent avec ses intentions en utilisant directement des objets ou des éléments puisés dans notre quotidien, dans nos intérieurs.

Témoigner de notre consommation et de notre comportement

Martin PARR (1952-2025), photographe britannique, manifeste très tôt le désir de devenir photographe. Il s’impose progressivement comme l’une des figures majeures de la photographie documentaire contemporaine. Son travail pourrait être qualifié de photographie de la banalité, dans la mesure où il s’attache à représenter des scènes ordinaires du quotidien. À travers de nombreuses séries aux couleurs volontairement vives et saturées, Parr documente avec un humour souvent ironique la classe moyenne britannique de l’ère Thatcher, mais aussi, plus largement, les comportements liés aux loisirs et à la société de consommation mondialisée.

Membre de l’agence Magnum Photos, Martin Parr se distingue par une photographie de proximité : il se mêle aux individus qu’il photographie, dans les lieux touristiques, les magasins, les espaces publics ou la rue, adoptant une posture presque invisible, proche de celle du touriste ordinaire. Cette immersion lui permet de capter des situations spontanées et révélatrices, où le cadrage précis et la saturation chromatique renforcent l’impact visuel de l’image.

À l’instar d’Andreas Gursky, Parr s’intéresse aux effets de la société de consommation sur les comportements humains. Toutefois, leurs démarches divergent : là où Gursky adopte une distance analytique, un point de vue surélevé et une construction monumentale de l’image, Parr privilégie l’immédiateté, la proximité et l’observation directe. Son regard acéré transforme des situations anodines en images à forte portée critique, révélant avec une ironie parfois grinçante les travers et les automatismes sociaux contemporains, souvent teintés d’un humour qui peut prêter à sourire.

Martin Parr a été influencé par le photographe britannique Tony Ray-Jones, dont il prolonge l’attention portée aux rituels sociaux et aux comportements collectifs, tout en y ajoutant une dimension chromatique et satirique plus affirmée.

« Mon but est de provoquer des questions concernant le pouvoir et ses effets sur la condition humaine : mais aussi d’étudier la manière dont le pouvoir est construit, utilisé et abusé (…) Mais je suis juste une artiste qui travaille avec des images et des mots ».

Barbara KRUGER

Barbara KRUGER (1945)

Artiste américaine vivant entre New York et Los Angeles, Barbara Kruger s’intéresse aux arts visuels, au design graphique, à l’écriture et à la poésie. Formée au graphisme publicitaire, cette formation marque profondément son style et sa démarche, à l’image d’Andy Warhol avant elle. Kruger explore le pouvoir du langage et des images dans les médias et les relations humaines à travers des photomontages associant des images de presse en noir et blanc à des slogans percutants, composés en typographie blanche sur fond rouge, empruntant directement les codes de la publicité. Connue pour ses œuvres à la fois directes et critiques, elle investit progressivement l’espace public et développe, à partir de la fin des années 1980, un travail monumental et in situ, amorcé par sa première exposition personnelle en 1987 et sa première installation en 1990 à New York.

L’œuvre I shop therefore I am de Barbara Kruger interroge directement l’identité contemporaine façonnée par la consommation. En détournant la célèbre formule de René Descartes — « Je pense donc je suis » — l’artiste affirme que, dans la société actuelle, l’existence ne se définit plus par la pensée, mais par l’acte d’acheter. La consommation apparaît ainsi non plus comme un simple comportement, mais comme un mode d’existence imposé par la culture marchande.

Cette critique trouve un écho évident dans 99 Cent d’Andreas Gursky, qui montre l’excès de la consommation de masse à travers une image panoramique saturée de rayonnages débordant de produits. Là où Kruger utilise le langage du slogan, Gursky s’exprime par l’image. La répétition des prix, des logos et de la signalétique commerciale transforme le supermarché en un espace visuel envahissant, révélant l’absurdité et la démesure du système consumériste.

Barbara Kruger adopte une approche graphique et conceptuelle, associant des photographies en noir et blanc à des textes courts et percutants, composés en lettres blanches sur fond rouge. Emprunté aux codes de la publicité, ce langage direct vise à capter immédiatement l’attention du spectateur et à mettre en lumière le pouvoir des images et des mots dans la construction des comportements sociaux et des identités.

À l’inverse, Gursky développe une critique plus implicite mais tout aussi efficace. Par la monumentalité de ses formats, la saturation visuelle et la rigueur de ses compositions, il montre comment les espaces commerciaux influencent notre perception du monde et conditionnent nos comportements. Là où Kruger dénonce explicitement les mécanismes idéologiques par le texte, Gursky laisse l’image fonctionner comme un outil d’analyse, invitant le spectateur à une lecture distanciée et réflexive.

Comme le souligne Barbara Kruger : « Je tente de travailler sur les rapports complexes entre le pouvoir et la vie en société, mais je souhaite que les gens soient attirés vers l’intérieur de l’œuvre. »

Cette volonté de capter immédiatement le regard se retrouve, sous une autre forme, chez Gursky, dont les images monumentales immergent le spectateur dans une expérience visuelle totale.

Ainsi, I shop therefore I am et 99 Cent se rejoignent dans une critique forte de la société de consommation. Kruger met en évidence, par le langage, l’impact idéologique de la consommation sur l’identité personnelle, tandis que Gursky analyse visuellement les effets sociaux et spatiaux de la surabondance des biens. Ensemble, leurs œuvres proposent une réflexion complémentaire sur la manière dont la consommation influence notre rapport au monde, à l’image et à nous-mêmes.

Enfin, ce slogan met en lumière une réalité déjà dénoncée par le Pop Art dans les années 1960 : dans un système capitaliste fondé sur la consommation, le pouvoir d’achat devient un marqueur de statut social et de reconnaissance. La société fonctionne alors comme une machine qui pousse en permanence à l’achat, incitant les individus, souvent de façon inconsciente, à adopter des comportements de consommateurs compulsifs. Kruger révèle ainsi la pression exercée par les images, les slogans et les normes sociales, et dénonce une identité construite sur le désir de posséder plutôt que sur la réflexion ou l’émancipation personnelle.

La nourriture : accumulation, répétition et saturation

La nature morte

L’œuvre 99 Cent d’Andreas Gursky ne pourrait-elle pas être envisagée comme une forme contemporaine de nature morte, témoin de son époque, prolongeant une tradition ancienne de représentation de l’abondance matérielle ? Ce lien renvoie notamment à l’histoire de la peinture hollandaise du 17ᵉ siècle, période durant laquelle le genre de la nature morte connaît un essor considérable, dès les années 1620-1630. À cette époque, ces œuvres répondent à une demande importante de la part des collectionneurs, friands de petits formats facilement intégrables dans les intérieurs bourgeois.

1640, huile sur toile, 149 × 203 m, Musée du Louvre, Département des Peintures, INV 1321 – https://collections.louvre.fr/ark:/53355/cl010062105

Parallèlement, apparaissent aux Pays-Bas des scènes de marchés, d’étals et de commerces — vendeurs de poissons, de viandes, de fruits ou de légumes — qui témoignent du dynamisme économique des Provinces-Unies. Ces images, ancrées dans le quotidien, célèbrent une société prospère fondée sur le commerce et l’échange. Contrairement à la France, où ces sujets sont longtemps relégués au bas de la hiérarchie des genres, ils occupent aux Pays-Bas une place centrale, révélant des enjeux économiques, sociaux et symboliques propres à ce contexte historique.

Au 18ᵉ siècle, Jean-Siméon CHARDIN propose une approche radicalement différente de la nature morte. Loin de toute ostentation, il privilégie des compositions modestes, en petits formats, constituées de quelques objets simples et familiers — souvent issus de son propre quotidien. Par la douceur de sa touche et la sobriété de ses mises en scène, Chardin instaure un climat de silence et de contemplation, conférant à la nature morte une profondeur poétique et une dignité nouvelle.

À travers 99 Cent, Gursky renouvelle cette tradition en l’adaptant au monde contemporain. Là où les peintres hollandais montraient l’abondance des marchés et où Chardin exaltait la simplicité du quotidien, Gursky donne à voir une scène, saturée de produits standardisés. Les objets ne sont plus disposés sur une table, mais alignés à perte de vue sur des rayonnages industriels. L’image devient ainsi le reflet d’une société mondialisée, dominée par la production de masse et la surabondance, transformant la nature morte en une critique visuelle du consumérisme moderne.

ARMAN (1928-2005)

L’œuvre 99 Cent d’Andreas Gursky s’inscrit dans une réflexion plus large sur l’accumulation et la surconsommation, thématiques déjà explorées par plusieurs artistes dès les années 1960. À ce titre, le travail d’Arman, artiste français naturalisé américain et figure majeure du mouvement des Nouveaux Réalistes, offre un parallèle éclairant. En réaction au Pop Art américain, Arman intègre directement des objets industriels du quotidien, toujours à échelle réelle, au sein de ses œuvres. Par ses célèbres accumulations, notamment celles de déchets figés dans la résine ou le plexiglas — poubelles, montres, sucettes et autres objets — il révèle l’envers de la société de consommation : l’abondance devenue déchet. Là où Gursky montre la profusion organisée et séduisante des produits avant leur usage, Arman en expose la trace finale, soulignant les excès et la logique absurde de la surconsommation.

ERRÓ (1932)

Un autre écho pertinent au travail de Gursky se trouve dans l’œuvre du peintre islandais Erró. À travers ses collages monumentaux, Erró assemble une multitude d’images prélevées dans les médias afin de créer des compositions saturées, marquées par la profusion et l’excès. Dans Foodscape (1964), vaste toile de deux mètres sur trois, il construit un véritable paysage de nourriture où s’accumulent fruits, légumes, fromages, desserts et produits industriels reconnaissables à leurs logos et à leurs couleurs. Cette accumulation visuelle, à la fois séduisante et étouffante, accentue l’absurdité de l’abondance alimentaire contemporaine.

Ainsi, à l’instar d’Arman et d’Erró, Gursky interroge la société contemporaine par la multiplication, la répétition et la saturation visuelle. Toutefois, là où Arman travaille avec l’objet réel et Erró avec l’image peinte et collée, Gursky utilise la photographie pour produire une image du réel amplifiée, presque abstraite. Tous trois révèlent, chacun par des moyens plastiques différents, les excès d’un monde dominé par l’abondance matérielle et la logique consumériste.

La question du rapport au réel : l’hyperréalisme

À partir des années 1960, de nombreux artistes cherchent à interroger le réel en adoptant des stratégies de provocation, voire de choc, afin de surprendre le spectateur et de bousculer le champ artistique. Cette volonté de confrontation pose aussi la question de la censure, de la valeur de l’art et de sa visibilité, dans un contexte où attirer l’attention peut devenir un enjeu central.

C’est dans ce cadre qu’émerge, au milieu des années 1960 aux États-Unis, le mouvement de l’hyperréalisme (ou Photo-realism). Ces artistes poussent le réalisme à un degré extrême en s’appuyant directement sur des photographies couleur prises dans l’espace urbain. À travers la peinture principalement, ils observent et décrivent la société américaine, en particulier celle de la consommation et des valeurs véhiculées par l’environnement urbain.

Leur répertoire iconographique se compose de vitrines de magasins, de voitures américaines, de panneaux publicitaires et de signalétiques commerciales. Le rendu est si précis qu’il devient parfois difficile de distinguer la peinture de la photographie, d’où le terme de photoréaliste. Parmi les figures majeures de ce mouvement figurent Chuck CLOSE (1940-2021), connu pour ses portraits monumentaux en très gros plans, Richard ESTES (1932), qui représente vitrines et reflets urbains.

Cette quête de l’illusion parfaite conduit à une figuration « plus vraie que nature », où la peinture devient presque le double de la photographie. Réalisées à l’huile, à l’acrylique ou à l’aérographe, ces œuvres privilégient une approche froide et distanciée, mettant en avant la prouesse technique plutôt que l’expression émotionnelle. Les images sont souvent projetées à l’aide d’un épiscope ou projecteur de diapositives afin d’obtenir une précision maximale. Les effets de reflets et de matières participent à une vision lisse de la société américaine.

Parallèlement à la peinture, l’hyperréalisme se développe en sculpture, notamment avec le travail de Duane HANSON (1925-1996). L’artiste américain formé aux Beaux-Arts réalise des sculptures humaines grandeur nature à partir de moulages sur modèles vivants. Il utilise des matériaux issus du maquillage et du cinéma — latex, résine, cire — et habille ses figures de vêtements réels, accentuant leur caractère troublant.

Hanson met en scène des personnages ordinaires dans des poses expressives afin de dresser un portrait critique de la société américaine : touristes, femmes de ménage, personnes obèses, sans-abri ou consommateurs excessifs, comme dans Supermarket Lady (1970). Son œuvre aborde frontalement des sujets dérangeants — violence, racisme, exclusion sociale — à l’image de sa sculpture représentant un policier blanc frappant un homme noir après l’assassinat de Martin Luther King. Inscrites dans un contexte de profondes mutations sociales et culturelles aux États-Unis, ses sculptures ont exercé une influence durable sur les générations suivantes d’artistes hyperréalistes.